Séance du lundi 21 novembre 2011

par M. Jean Tirole

J’aimerais rapprocher l’évolution de ce que l’on appelle l’économie comportementale avec les développements de l’économie en général. Pour cela, quelques remarques liminaires sur la façon dont les économistes appréhendent le comportement humain m’apparaissent nécessaires.

Les économistes partent généralement d’individus plus que de groupes, même si les phénomènes liés aux comportements collectifs ont beaucoup attiré leur attention récemment. Ces individus sont des ménages, des décideurs d’entreprises, des hommes politiques qui agissent au mieux de leurs intérêts. Étant donnée l’information souvent limitée dont ils disposent et étant donnés leurs objectifs, on peut considérer qu’ils se comportent rationnellement.

***

L’économie moderne est basée sur deux thèmes unificateurs.

Le premier est la théorie des jeux, théorie déjà ancienne développée initialement par des mathématiciens, le Français Émile Borel et l’Américain John von Neumann, et plus récemment par les économistes et les chercheurs en sciences sociales en général.

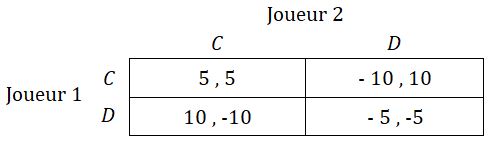

La théorie des jeux décrit des choix de stratégie par des acteurs qui sont en situation d’interdépendance et ont des intérêts divergents, par exemple un oligopole qui se bat sur un marché ou des hommes politiques qui sont en concurrence pour une élection. Pour illustrer la théorie des jeux, on peut prendre le très connu dilemme du prisonnier.

Nous avons ici une situation très simple qui met en scène deux joueurs qui, chacun, simultanément peuvent coopérer ou adopter un comportement déviant ou opportuniste. Collectivement, les deux ont intérêt à coopérer, mais individuellement, ils ont intérêt à adopter un comportement déviant, comme le montre la matrice. Ce jeu est un jeu simple car il est à stratégie dominante, c’est-à-dire que l’on n’a pas besoin d’anticiper ce que veut faire l’adversaire. Quel que soit le jeu de l’adversaire, on a toujours intérêt à dévier. Normalement, tout le monde devrait donc dévier. Mais en pratique, on constate que tout le monde ne dévie pas ; 15 à 25% des joueurs choisissent en effet la coopération.

Ce jeu, quoique très simple, permet de représenter des situations très importantes. Ainsi, avant que le cartel de l’OPEP ne se constitue, chaque pays avait intérêt à augmenter sa production de pétrole, mais au détriment des autres. C’est aussi ce jeu qui a inspiré le programme de clémence dans la lutte contre les cartels. Ce programme, déjà ancien aux États-Unis, a été récemment introduit en Europe où il porte déjà ses fruits. Elle consiste à assurer une quasi-immunité à toute entreprise qui dévoilerait aux autorités européennes qu’elle participe à un cartel. Un autre exemple d’application de ce jeu est offert par le réchauffement climatique où chaque pays, individuellement, a intérêt à polluer, mais avec des conséquences collectives désastreuses.

Le deuxième thème unificateur de l’économie moderne est la théorie de l’information, appelée aussi, selon l’application que l’on en fait, théorie des incitations, théorie des contrats, théorie du signal, théorie du principal-agent. Elle consiste dans l’utilisation stratégique d’informations privilégiées par des acteurs. On y trouve deux grandes branches : d’une part, l’aléa moral qui est lié au fait que certaines actions que l’on prend ne sont pas vérifiables par d’autres ; d’autre part, l’anti-sélection qui consiste à disposer d’informations que l’on peut manipuler. Par exemple, dans une relation de métayage, celui qui gère un terrain peut avoir l’information sur sa productivité, mais il peut aussi ne pas travailler très durement. Ce schéma s’applique aussi à la régulation, à la finance d’entreprise, à la gouvernance, etc.

Ces deux théories, celle des jeux et celle de l’information, ont été beaucoup utilisées dans tous les domaines de l’économie, mais aussi en sciences politiques, en sociologie, en psychologie et en droit. Pour ce qui est strictement de l’économie, cette discipline s’est construite au XXe siècle en supposant que les individus étaient rationnels. Mais, depuis une dizaine d’années, les économistes reviennent vers la psychologie à travers l’économie comportementale et la neuro-économie.

L’idée est de mieux comprendre les comportements car on constate que l’homo œconomicus ou l’homo politicus ne se comporte pas exactement comme le prédit la théorie. En effet, nous avons tous des travers. L’un de ces travers est, par exemple, la préférence pour le présent qui amène à procrastiner, à remettre au lendemain. Il existe beaucoup de travaux sur ce travers court-termiste ; les philosophes grecs s’en préoccupaient déjà, Adam Smith l’a également étudié, mais, quasiment pendant un siècle, ce sujet a disparu du champ de recherche de l’économie. Il en va différemment aujourd’hui et les neurosciences aussi s’intéressent beaucoup à ce phénomène. On tente de voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque des individus sont confrontés à des choix inter-temporels. On leur demande, par exemple, s’ils préfèrent 10 euros immédiatement ou 15 dans six mois – ce qui représente un taux d’intérêt considérable – et l’on regarde quelles aires cervicales s’activent alors : pour les 10 euros immédiats, c’est le système limbique qui est sollicité, un système très ancien qui existe aussi chez les autres espèces animales ; en revanche, pour les 15 euros à terme, c’est le cortex préfrontal, très développé chez les humains, qui est activé.

Un autre travers très largement répandu est la difficulté à réviser correctement ses croyances. On apprend au lycée et à l’université la loi de Bayes et l’on considère traditionnellement en économie que les acteurs révisent rationnellement leurs croyances à partir du moment où ils disposent de nouvelles informations. Mais, dans les faits, il s’avère que l’on se trompe souvent, et cela concerne également des gens instruits. D’autres travers sont l’optimisme excessif, la mémoire sélective, l’auto-manipulation des croyances.

Dans toutes ces analyses des comportements, les chercheurs s’intéressent aussi à d’autres facteurs : le rôle des émotions, mais aussi la confiance en autrui. En termes économiques, on formalise très simplement la confiance en autrui. Elle est traitée comme une information imparfaite sur la fiabilité et les préférences de l’autre. Au cours du temps, on est amené à réviser ses croyances ; à force de connaître quelqu’un, on évalue plus précisément son degré de fiabilité. Mais en fait le processus est très complexe. Entrent en jeu, parmi d’autres, des influences hormonales. L’économiste zurichois Ernst Fehr a injecté de l’ocytocine à des personnes qui devaient jouer au « jeu de la confiance », lequel consiste par exemple à ce que a) le joueur A choisit de transférer un montant compris entre 0 et 10au joueur B en monnaie, b) le joueur B reçoit alors, de l’expérimentateur, trois fois le montant du chiffre cité, et c) le joueur B redonne au joueur A ce qu’il veut (sans obligation de redonner quoi que ce soit : il peut très bien ne rien redonner, d’où l’importance de la confiance du joueur A dans la réciprocité du joueur B). Un comportement rationnel pour le joueur B serait évidemment de tout garder pour lui et, pour le joueur A, n’ayant pas confiance, de ne rien donner. En pratique, il en va différemment. A donne de l’argent en espérant que B aura un comportement de réciprocité. L’injection d’ocytocine par Fehr et ses co-auteurs a montré que l’on pouvait augmenter par ce biais le sentiment de confiance dans l’autre, ce qui n’est guère rassurant car on peut facilement imaginer des applications commerciales, voire orwelliennes de cette expérience.

Les économistes s’intéressent particulièrement aux comportements pro-sociaux. Dans les modèles économiques classiques, on n’a pas d’individus qui donnent à des organisations caritatives, qui investissent dans des fonds socialement responsables, qui achètent des produits du commerce équitable ou qui travaillent pour des ONG en touchant des salaires très inférieurs à la normale. On n’a pas non plus de gens qui votent, d’autant que les économistes considèrent qu’aller voter ne peut être expliqué par l’intérêt personnel, car la probabilité de changer le résultat d’un vote à l’aide de son seul bulletin est quasiment nulle ; quand on vote, on ne le fait pas dans le but d’obtenir un profit matériel, mais pour d’autres raisons. D’une façon générale, on s’aperçoit que les gens font des choses qui ne correspondent pas forcément à leur intérêt personnel individuel.

Quelle en est la raison ? On peut estimer que c’est par altruisme, parce qu’ils internalisent le bien-être des autres. Internaliser le bien-être des autres permet sans doute d’expliquer pourquoi l’on donne à une organisation caritative, mais ça n’explique pas tout. Il convient ici d’évoquer un jeu très connu en sciences sociales, le jeu du dictateur. Dans des conditions d’anonymat et sur ordinateur, un individu est invité à choisir entre A (=6 pour lui et 1 pour l’autre, inconnu de lui) et B (=5 pour lui et 5 pour l’autre), A étant une action égoïste alors que B est une action généreuse. Le comportement rationnel, au sens classique, serait de choisir A, mais en pratique environ les trois quarts des individus choisissent B. Est-ce parce qu’ils ont internalisé le bien-être de l’autre ? La générosité est en fait un phénomène bien plus complexe qui peut être mu par trois facteurs : la motivation intrinsèque (on est spontanément et naturellement généreux), la motivation extrinsèque (on est poussé à être généreux) et la volonté de paraître, de donner une bonne image de soi tant aux autres qu’à soi-même. L’image qu’on donne à soi-même est importante comme il appert du jeu du dictateur où le joueur n’a affaire qu’à lui-même. Mais l’image sociale, le prestige social sont également des motivations très importantes, ce que prouve le fait qu’à peine 1% des dons faits aux musées ou aux universités sont anonymes.

Dans le même ordre d’idées, je citerai une étude tout à fait intéressante qui a été menée dans certains cantons suisses sur la réforme qui a consisté à introduire le vote par correspondance. Un économiste dirait a priori que l’introduction du vote par correspondance est un facteur d’augmentation de la participation ; la courbe d’offre de vote est croissante puisque le coût pour les votants diminue. Or, l’expérience a montré qu’il n’y avait pas plus de votes et même, dans certains cantons, surtout ruraux, moins de votes quand on introduisait le vote par correspondance. La raison en est que dans les villages où les gens se connaissent et où la pression sociale est forte, on se déplace au bureau de vote pour montrer qu’on est un bon citoyen. Mais à partir du moment où l’on n’a plus besoin de sortir de chez soi pour voter, le prestige social n’est plus manifeste et l’on peut toujours faire croire que l’on a voté. Cette étude montre, si besoin était, toute la complexité des comportements et de leurs motivations.

Le schéma ci-dessous est celui d’un jeu du dictateur modifié. Ce jeu indique qu’il existe 2 états de la nature disons équiprobables.

1er état : ððA (6 ; 1) et B (5 ; 5)

2e état : ððA (6 ; 5) et B (5 ; 1)

Dans le 1er état, les profits sont les mêmes que précédemment, A étant l’action égoïste et B l’action généreuse. Celui qui décide aura 6 s’il choisit A et l’autre 1 ; mais il aura 5 s’il choisit B et l’autre aura aussi 5. Dans le 2e état de la nature, l’action A est meilleure pour les deux joueurs, c’est donc elle qu’il faut choisir. Tout cela est fort logique, mais le joueur ne connaît pas l’état de la nature. L’expérimentateur lui demande donc s’il souhaite connaître cet état. Un joueur rationnel devrait répondre oui car cela lui permettrait, en connaissant les enjeux, de choisir rationnellement. Mais il ressort des expériences que la plupart des joueurs ne veulent pas savoir quel est l’état de la nature et choisissent A, l’action égoïste, en se cachant derrière l’excuse potentielle qui est qu’il existe un état de la nature dans lequel ils se font du bien sans faire de mal à l’autre.

La mémoire joue également un rôle très important dans les comportements pro-sociaux. Ainsi des psychologues ont créé un jeu dans lequel on peut tricher sans se faire prendre, c’est-à-dire, par exemple, que l’on déclare 7 alors que l’on a seulement 5 et l’on touche 7 euros. Il apparaît naturellement qu’il y a des gens qui trichent et d’autres, plus scrupuleux, qui ne le font pas. Puis, les expérimentateurs recommencent, mais après avoir lu aux joueurs les Dix Commandements ou le code d’honneur de l’université et l’on s’aperçoit que les gens trichent alors beaucoup moins. Voilà donc une expérience de plus qui met à mal la conception traditionnelle d’un homo œconomicus totalement rationnel.

Pour bien montrer toute la complexité de ces phénomènes, je citerai les expériences de Monin et de ses co-auteurs sur l’ostracisme qui prouvent que l’on aime les gens généreux à condition qu’ils ne le soient pas trop. On n’apprécie guère les gens qui, même indirectement, vous font des leçons de morale. Ce n’est ni plus ni moins que du benchmarking. Les gens perçus comme trop généreux finissent par être ostracisés par les autres.

Aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, il n’existait pas de distinction entre l’économie et les autres sciences sociales. Puis l’économie s’est séparée des autres sciences sociales, ce qui lui a permis de développer ses propres outils. Mais, ce faisant, elle s’est appauvrie de l’apport des autres sciences sociales. Aujourd’hui, on assiste à un retour vers une intégration des sciences sociales en économie.

En tant qu’économiste, on s’intéresse bien sûr aux phénomènes d’éviction qui, lorsque l’on accroît les incitations extrinsèques, se traduisent par un effet contre-productif, par une participation moindre ou un effort moindre. Cela est important pour les politiques publiques. Par exemple, vaut-il mieux subventionner l’achat d’une voiture hybride ou celui d’une chaudière « écologique » ?

Pour étudier ce type de problème, on peut écrire, comme je l’ai fait avec Roland Bénabou (de l’université de Princeton et de l’IAST à Toulouse), un modèle dans lequel les individus sont hétérogènes par exemple quant à leur motivation intrinsèque pour fournir des biens publics et quant à leur appât du gain. On regarde la moyenne des comportements, les individus étant hétérogènes, en fonction des incitations que l’on donne. Par exemple, doit-on payer les gens pour qu’ils donnent leur sang ? Un livre célèbre de Titmuss indiquait qu’il ne fallait pas payer les gens car ils perdaient alors leur motivation intrinsèque. Si l’on affaire à l’homo œconomicus rationnel, il est évident que l’argent va inciter à donner plus. Mais si l’on fait intervenir l’élément « image de soi », on constate des phénomènes curieux. En payant les gens pour qu’ils donnent leur sang, on s’aperçoit que l’on peut récolter moins de sang. La raison en est simple. C’est que les donneurs, qui auparavant offraient leur sang pour se donner ou pour donner aux autres une image de générosité, craignent d’être soupçonnés de n’être plus généreux que par appât du gain. On voit là que l’incitation extrinsèque évince l’incitation intrinsèque.

Ce que l’on constate d’une façon générale dans la pratique, c’est que l’effet des incitations financières est moindre lorsque l’on est observé par ses pairs car un doute peut alors planer sur les motivations et l’image peut en pâtir.

Ces considérations sont d’une grande utilité pour les politiques publiques. Si je reprends la question posée précédemment : faut-il subventionner l’achat d’une voiture hybride ou celui d’une chaudière « écologique » ?, la réponse qui s’impose est qu’il vaut mieux subventionner la chaudière « propre » car il s’agit de quelque chose qui n’est pas observé par les autres si bien que les incitations monétaires auront plus d’effet que pour une voiture dont l’achat est visible par tous.

Il existe d’autres raisons qui peuvent susciter une réaction d’éviction comme le montre une expérience récente de Fuster et Meyer. Une mise en œuvre des bons comportements consiste à mettre en œuvre les sanctions sociales, mais Fuster et Meyer ont établi que les sanctions sociales diminuaient quand les personnes recevaient de l’argent pour se comporter bien.

Enfin, j’aborderai le droit que les économistes, depuis quelques décennies, perçoivent comme un vecteur d’incitations. Les psychologues et sociologues ne sont pas tout à fait d’accord avec cette vision. Ils estiment en effet qu’il est plus important d’utiliser la persuasion et les sanctions sociales quand on veut induire des bons comportements ; on en saurait mettre des incitations partout. Les juristes reconnaissent néanmoins le rôle des incitants, c’est-à-dire qu’ils reconnaissent le rôle d’incitation du droit et de la loi, tout en insistant sur l’expression des valeurs sociales que représentent une loi ou une régulation.

Mais, en matière de politique publique, il n’y a bien entendu pas que les sanctions ou les incitations financières qui peuvent être utilisées. Cialdini, qui est sociologue, a mis en exergue deux types de normes : d’une part, la norme descriptive (on dit aux gens comment leurs pairs ou leur communauté se comporte), d’autre part, la norme prescriptive (on dit aux gens ce que les pairs ou la communauté approuvent).

Il est clair qu’un certain nombre de nos choix sont dictés par des considérations expressives. Par exemple, le débat sur la peine de mort ne s’inscrit généralement pas dans le cadre coût-avantage, mais bien plutôt dans le cadre des valeurs auxquelles la société s’attache. C’est là un terrain qui échappe complètement à l’économie, sans doute pour de bonnes raisons.

Pour terminer, j’aimerais parler des tabous. Le travail d’un économiste, c’est un travail de conseil, de réflexion sur les moyens de rendre la société meilleure et plus efficace en identifiant les défaillances de marché et en proposant des politiques. Ça signifie aussi introduire des incitations de telle sorte que les incitations individuelles soient alignées avec les incitations collectives et que les individus soient en phase avec la société. Les autres sciences sociales, tout comme les religions, sont généralement en désaccord avec ce principe. Il y a en effet des réticences d’ordre éthique ou moral à l’existence de certains marchés ou de certains incitants. Nous pouvons citer l’adoption, le paiement pour les dons d’organes, les mères porteuses, la prostitution, et l’amitié, aussi surprenant que cela puisse paraître ; en effet, quand on est invité chez des amis, on ne conçoit pas de déposer 20 euros sur la table à la fin du repas en remerciement. Mais on ne conçoit pas non plus d’arriver les mains vides, sans un bouquet de fleurs et/ou une bonne bouteille de vin. Pourquoi en est-il ainsi ? La question mérite d’être posée, et certainement les économistes comme les chercheurs des autres sciences sociales, en analysant de telles questions assez élémentaires, sont en train d’apporter une vision plus fine du comportement humain et ses motivations.

Autre tabou : le prix de la vie. Tout le monde dira que la vie est sacrée et qu’elle n’a pas de prix. Pourtant on prend chaque jour des décisions sur la vie de ses enfants, de ses proches, des malades dans les hôpitaux. Dire que la vie n’a pas de prix est faux puisque les décisions de tous les jours prennent en compte un prix de la vie. Les économistes essaient de pousser à une prise en compte rationnelle du prix de la vie. N’est-il pas en effet absurde de dépenser dans un service chirurgical ou une opération de sauvetage des millions d’euros pour sauver une vie quand, avec la même somme, on pourrait en sauver des dizaines dans d’autres services ? Mais le cynisme apparent d’une telle considération choque la société et est rejeté. Il convient néanmoins de s’interroger sur l’origine de ces tabous, de se demander s’ils sont socialement justifiés et quelle est leur incidence pour les politiques publiques.