Séance ordinaire du lundi 26 septembre 2022 « Sauver ? », sous la présidence de Rémi Brague Président de l’Académie des sciences morales et politiques

Faut-il sauver le monde du malthusianisme ?

Gérard-François Dumont Professeur des Universités émérite, ancien recteur

Télécharger le support de la présentation Télécharger le texte de la communication

Sur les questions de population, l’auteur bénéficiant de la plus forte notoriété est incontestablement Malthus, dont le nom figure dans de nombreux livres scolaires et qu’aucun étudiant en sciences sociales ne peut ignorer. Toutefois, la référence très fréquente à Malthus n’est pas nouvelle. Par exemple, en 1848, Proudhon[1] écrit : « Tout ce qui se fait, qui se dit, qui s’imprime aujourd’hui et depuis vingt ans, se fait, se dit et s’imprime en conséquence de la théorie de Malthus ». Cette phrase figure dans un texte intitulé Les malthusiens, d’où dérive le mot malthusianisme définissant la doctrine de Malthus préconisant une restriction des naissances par la continence afin d’écarter les conséquences dramatiques comme la surmortalité due aux famines. Il faut d’abord, dans une première partie, rappeler que cette doctrine selon laquelle toute augmentation de la population risque d’être nuisible est en réalité largement antérieure à Malthus. Et depuis désormais plus de deux siècles, elle connaît des déclinaisons successives dont l’inventaire doit être réalisé pour prendre la dimension des différentes facettes du malthusianisme et pour lesquelles nous proposons un adjectif permettant de les distinguer. Il convient dans une seconde partie de soumettre le malthusianisme à l’analyse scientifique de la géographie des populations. Cela peut conduire à s’interroger sur le sens profond de cette doctrine qu’est le malthusianisme.1 – Les déclinaisons successives du malthusianisme

Différentes doctrines à caractère malthusien sont très antérieures à la première édition du livre de Malthus publié en 1798[2].Les doctrines proto-malthusiennes

Par exemple, Platon, qui craint une surpopulation dans la cité, plaide pour la fixité démographique du peuplement et présente un ensemble de mesures publiques pour « ajuster le nombre des foyers au chiffre de cinq mille quarante »[3]. Ce chiffre n’est pas choisi par hasard, car il est divisible par tous les nombres de 1 à 12, sauf 11, ce qui est de nature à faciliter la tâche de l’administration. Platon décrit minutieusement les moyens à mettre en œuvre comme le montre par exemple le passage suivant des Lois : « On peut restreindre les naissances quand la génération se répand abondante ; on peut, à l’inverse, encourager et promouvoir une forte natalité en agissant par des honneurs, des disgrâces, des avertissements… ». Selon Platon, il faut autoritairement restreindre les naissances si nécessaire car « le nombre des foyers maintenant délimité par nous doit toujours rester le même, sans s’accroître ». Platon demande entre autres à l’État de fixer l’âge de la procréation. Aristote s’inscrit dans une logique semblable, dans la mesure où son souci de la loi et de l’ordre, principe essentiel, a pour conséquence que le peuplement ne doit pas lui porter atteinte. Il embrasse les vues démographiques de Platon, mais insiste davantage sur les risques économiques de la croissance démographique. Dans ce cas, il « arrivera fatalement que les enfants en surnombre ne posséderont rien du tout »[4]. Pour éviter une telle situation, il fixe l’âge au mariage et demande, si nécessaire, le recours à l’avortement : « Dans le cas d’accroissement excessif des naissances, une limite numérique doit dès lors être fixée à la procréation, et si des couples deviennent féconds au-delà de la limite légale, l’avortement sera pratiqué »[5]. Puis, en Occident, avec l’ère chrétienne, la question est mise entre parenthèses pendant une dizaine de siècles, pour deux raisons. D’une part, après de longs débats entre les pères de l’Église sur la morale voulue par Dieu, la question du désir d’enfant est placée par la chrétienté sous le sceau quasi-exclusif de règles morales, ce qui élimine la question de la dimension quantitative du nombre des hommes. D’autre part, lors du premier millénaire, la dépopulation que connaît l’Europe n’est pas de nature à se soucier du phénomène de la croissance démographique. Au milieu du deuxième millénaire, la question revient. Par exemple, au XVIe siècle, l’italien Giovanni Botero craint que, à un certain stade : « la puissance génératrice des hommes l’emporte sur la puissance nutritive des cités »[6]. En Angleterre, Francis Bacon[7] s’interroge sur la possibilité de nourrir la population à une époque, la fin du XVIe siècle, où l’Angleterre compte à peine plus de 4 millions d’habitants[8] : « En règle générale, il faut veiller à ce que la population d’un royaume (surtout si elle n’est pas fauchée par les guerres) n’excède pas la production du pays qui doit la maintenir ». Un demi-siècle plus tard, toujours en Angleterre, Thomas Hobbes partage un souci semblable en écrivant : « Quant à l’abondance de la matière, elle est limitée par la nature aux biens qui sortent de notre mère commune, à savoir la terre et la mer »[9]. Le risque d’une impossibilité de satisfaire une population trop nombreuse n’est pas seulement évoqué en Europe. En Chine, alors que la population de ce pays compte environ 200 millions d’habitants, Hong-Liang-Ki écrit notamment en 1793 : « La superficie des terres et le nombre des maisons demeurent toujours insuffisants tandis que le nombre de familles et des individus se trouvent toujours en excès »[10]. Certes, le risque de surpopulation n’est pas avalisé par d’autres auteurs à l’exemple de Jean Bodin : « Il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de citoyens, vue qu’il n’y a ny richesse ny force que d’hommes »[11], ou de Fénelon qui écrit, en 1699, dans Les aventures de Télémaque : « bien cultivée, la terre nourrirait cent fois plus d’hommes qu’elle n’en nourrit ». Et l’économiste Auxiron évoque en 1766 pour la France un maximum possible à… 140 millions d’habitants, soit de six à sept fois la population que compte alors le pays, ce qui ferait une densité de 230 habitants/km2, ce qui n’a rien d’invraisemblable puisqu’elle serait inférieure à celle actuellement constatée en Allemagne ou en Belgique… Puis, à la fin du XVIIIe siècle, le risque de surpopulation est théorisé par Malthus.La doctrine de Malthus

Pour comprendre ce qui a conduit Malthus (1766-1834) à formuler sa théorie, il faut en rappeler le contexte historique et intellectuel. En 1601, la reine Élisabeth institue une loi des pauvres qui, par la suite, tombe en désuétude. Au XVIIIe siècle, diverses mesures sont prises pour redonner une efficacité à cette loi, dont une allocation aux pauvres, indexée sur le prix du pain. La charité privée est remplacée par une obligation pour le riche et un droit pour le pauvre. L’augmentation régulière du coût de cette législation, passant d’un million de livres en 1770 à bientôt quarante en 1800, suscite des interrogations. En particulier, des auteurs pensent que les allocations aux pauvres développent la pauvreté et ne les encouragent pas à surmonter la misère. S’inscrivant dans cette veine, Malthus publie en 1798, sans nom d’auteur, un Essai sur le principe de population dont le but est politique, soit fournir des arguments pour qu’il soit mis fin à la loi des pauvres. Ses seize premières pages en forment l’exposé théorique. Malthus écrit : « Je pense pouvoir poser franchement deux postulats : premièrement, que la nourriture est nécessaire à l’existence de l’homme ; deuxièmement, que la passion réciproque entre les sexes est une nécessité et restera à peu près ce qu’elle est à présent ». Compte tenu de ce que Malthus appelle « ces lois permanentes de notre nature », il en tire son principe en écrivant : « Je dis que le pouvoir multiplicateur de la population est infiniment plus grand que le pouvoir de la terre de produire la subsistance de l’homme »[12]. « Si elle n’est pas freinée, la population s’accroît en progression géométrique. Les subsistances ne s’accroissent qu’en progression arithmétique… Les effets de ces deux pouvoirs inégaux doivent être maintenus en équilibre par le moyen de cette loi de la nature qui fait de la nourriture une nécessité vitale pour l’homme ». L’Essai a surtout pour objet de dénoncer les effets pervers de la loi des pauvres. Selon Malthus, même si elles peuvent individuellement soulager l’intensité de certaines détresses, les lois des pauvres encouragent le mariage précoce, une descendance plus grande, et aggravent donc globalement les déséquilibres entre la population et ce qu’offre la nature. Les riches doivent donc exclure ces mouvements « de compassion et de bonté » qui prolongent la période de misère sans « prévenir l’action quasi permanente de la misère ». Et Malthus reformule ensuite le principe sans hésiter à le clarifier par un énoncé quantitatif : « Prenant la population du monde avec un effectif quelconque, mille millions par exemple, l’espèce humaine s’accroîtrait comme la progression 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, etc., et les subsistances comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. En deux siècles un quart, le rapport des populations aux moyens de subsistance serait de 512 à 10 ; en trois siècles, de 4 096 à 13 ; et en deux mille années, l’écart serait pratiquement incalculable, bien que la production, pendant ce temps, se fût accrue dans d’immenses proportions »[13]. Puisque le principe de population conduit à des impossibilités, c’est qu’il existe des freins à l’augmentation de la population. Malthus distingue les « freins actifs » et les « freins préventifs ». Les « freins actifs » sont « ceux qui se présentent comme une suite inévitable des lois de la nature », c’est-à-dire la mortalité résultant de l’excès de population. Il existe également des freins actifs d’une nature mixte car ce sont des freins actifs « que nous faisons naître nous-mêmes. Ce sont les guerres, les excès et plusieurs autres sortes de maux évitables ». Les « freins préventifs » énoncés par Malthus sont « la contrainte morale » et « le vice ». La contrainte morale, c’est « le fait de s’abstenir du mariage » et « la chasteté ». Le vice, c’est le libertinage, c’est-à-dire les rapports sexuels dans la promiscuité, les « passions contraires à la nature », c’est-à-dire l’homosexualité, « la profanation du lit nuptial », c’est-à-dire l’adultère, et « tous les artifices employés pour cacher les suites de liaisons criminelles ou irrégulières », c’est-à-dire les techniques de limitation des naissances et les avortements provoqués. Selon Malthus, le moyen humain de lutter contre la croissance excessive de la population est la limitation volontaire des naissances, mais non par n’importe quel artifice. Après Malthus, le malthusianisme se déploie selon des formulations variées et demeure sous l’inspiration de la théorie précisée une première fois en 1798, même s’il propose des types de freins préventifs ne relevant pas de la contrainte morale et que Malthus aurait récusés[14].Le malthusianisme économique

Certes, on aurait pu penser que le malthusianisme de Malthus était un trait essentiellement britannique de l’époque classique, et une sorte de réflexe naturel de la part de personnes habitant l’espace borné de cette île qu’est la Grande-Bretagne. Pourtant, dans la première moitié du XIXe siècle, précisément dès 1819-1820, l’économiste Jean-Baptiste Say (1767-1832) vulgarise en France la théorie de Malthus et propose de pratiquer une restriction volontaire des naissances, à laquelle il convient de substituer des épargnes. Say l’exprime dans un passage célèbre : « Les institutions les plus favorables au bonheur de l’humanité sont celles qui tendent à multiplier les capitaux. Il convient donc d’encourager les hommes à faire des épargnes plutôt que des enfants »[15]. Say considère donc l’épargne, investissement en capital physique, comme le seul outil de l’essor économique. Say ignore que ce dernier pourrait aussi résulter de l’investissement dans le capital humain[16]. Il demande donc de minorer la fécondité pour ne pas nuire au développement économique par une insuffisance d’épargne. Notons que le pays de Say, la France, a exaucé son souhait notamment à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec une fécondité très faible[17], mais une épargne élevée massivement placée dans des emprunts russes de 1822 à 1917, emprunts russes jamais remboursés. J.-B. Say, qui croit en effet au revenu du capital, n’avait pas imaginé que celui-ci peut un jour s’évaporer pour des raisons politiques, faisant disparaître ipso facto le revenu qui en était attendu. Avec Say, la peur de conséquences dommageables de la procréation sur l’économie justifie un malthusianisme économique[18]. Au fil des décennies du XIXe siècle et du début du XXe siècle, le malthusianisme connaît de nombreux thuriféraires. Puis sa diffusion reprend de l’importance à la fin des années 1960 et au début des années 1970 avec le malthusianisme des ressources sachant, comme le précise Alfred Sauvy, que le nom de Malthus « désigne un état d’esprit doctrinal plus que l’homme qui a porté ce nom. »Le malthusianisme des ressources

À cette période, le monde occidental vit les « Trente glorieuses », selon la formulation de Jean Fourastié, ces trente années de reconstruction et de croissance ininterrompues postérieures à la Seconde Guerre mondiale. Comme l’expansion économique se poursuit en recourant de façon croissante à des sources d’énergie et à des méthodes productives se traduisant parfois par des pollutions, des auteurs s’inquiètent car ils considèrent que l’augmentation du nombre de consommateurs a des limites physiques. En 1968, Paul Ehrlich compare la croissance démographique mondiale à la bombe atomique dans un livre intitulé The demographic bomb[19]. Il annonce pour bientôt des famines très meurtrières et demande d’agir dans une extrême urgence pour éviter que la bombe démographique n’explose. Il propose en conséquence une réduction drastique du nombre des hommes[20]. En 1972, quatre chercheurs du Massachusetts Institute of Technologie, Donella H. et Dennis L. Meadows, Jorgen Randers et William W. Behrens III, répondant à la demande du Club de Rome, publient un rapport, The limits to growth[21], qu’ils inscrivent dans le cadre de travaux sur « la situation difficile de l’humanité » (The predicament of mankind). Il s’agit, précise le rapport, « d’entreprendre les études de tendance d’un certain nombre de facteurs qui dérèglent notre société planétaire ». Dans certains pays, comme la France, le rapport est traduit sous le titre « Halte à la croissance ? »[22]. Mais le point d’interrogation est généralement oublié dans les citations. Le rapport affirme cinq tendances du monde moderne qui seraient les suivantes : l’industrialisation, la croissance de la population, la sous-alimentation, la disparition des ressources non-renouvelables et la détérioration de l’environnement. Il en conclut à la nécessité de limiter la croissance. Dans ce contexte, se crée aux États-Unis un mouvement zegiste (« zeg » signifiant Zero Population Growth), partisan d’une croissance démographique zéro. Les deux livres cités ci-dessus, largement diffusés, prophétisent des catastrophes humaines et des désastres à un horizon proche, antérieur à la fin du XXe siècle. En 1990, ne pouvant pas retrouver un titre aussi percutant que celui de 1968, Paul Ehrlich, qui a survécu aux malheurs imminents qu’il avait annoncés, publie un nouveau livre en reprenant la formulation The population explosion (L’explosion démographique)[23]. La lecture d’un autre texte, celui de Garrett Hardin[24], conduit à une conclusion unique : le diable a chaussé les bottes de la démographie. De son côté, le très populaire commandant Cousteau, si remarquable avec ses films montrant la belle harmonie des bancs de poissons dans Le Monde du Silence, s’inquiète de l’existence d’éventuels bancs d’hommes qui ne pourraient conduire qu’à la catastrophe, qu’au « plus fantastique génocide qu’on ait jamais connu ». Son vœu serait de ramener les habitants de la terre « à 600 ou 700 millions »[25], ce qui reviendrait à en supprimer près de 90 %, seule mesure efficace, selon lui, pour les protéger d’eux-mêmes. En novembre 1991, le commandant Cousteau déclare au Courrier de l’Unesco : « Il faut que la population mondiale se stabilise et, pour cela, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour ». Selon le malthusianisme des ressources, le problème est principalement quantitatif : la nature ne peut satisfaire les besoins d’un nombre accru d’hommes. Mais, parallèlement, se déploie un « malthusianisme écologique »[26]. La croissance démographique, due à la transition démographique ou à l’augmentation de la longévité, nuirait à la nature et, donc, à l’écologie de la planète.Le malthusianisme écologique

Le mot écologie apparaît en Allemagne à la fin du XIXe siècle. À l’origine, l’homme n’est pas inclus dans ce nouveau champ de réflexion ; ce n’est qu’à partir des années 1970 que la société humaine est intégrée dans le mot écologie et que la théorie écologique s’affirme. Cette dernière met « en avant la nécessaire protection de la nature impliquant l’exclusion de l’homme, de ses activités et des aménagements dans des espaces qui devaient être, selon les tenants de ces thèses, de plus en plus étendus. La population est alors considérée comme responsable de dégradations, de modifications voire de destructions des « grands équilibres » de la planète »[27]. L’un des auteurs de l’idéologie écologique, James Loverlock, le père de l’hypothèse Gaïa[28], selon laquelle l’ensemble des êtres vivants sur Terre composerait un vaste superorganisme, s’est prononcé pour une réduction de la population mondiale à 500 millions d’individus. Une idée conforme à la pensée de Hans Jonas, qui faisait de l’homme un être à la fois prolifique et nuisible pour la nature[29]. En France, en 2009, un ancien ministre, Yves Cochet, demande la mise à mal de la politique familiale, une inversion du montant des prestations familiales à partir du troisième enfant au motif qu’un nouveau-né « aurait un coût écologique comparable à 620 trajets Paris-New York »[30]. Donc, plus les humains sont nombreux, plus ils feraient subir de dommages à cette bonne vieille Terre. Allant plus loin, il participe à un livre collectif[31] qui vante le mode de vie de l’homme des cavernes d’il y a 10 000 ans, dont l’espérance de vie à la naissance était certainement inférieure à 25 ans.Le malthusianisme intégral

D’autres auteurs donnent un sens intégral au malthusianisme car ils pensent que tout homme participe des effets néfastes de l’humanité sur l’environnement. Et, selon eux, aucun progrès scientifique ne peut compenser ses effets. La population est alors considérée comme un mal absolu qu’il faut éradiquer. Ainsi, en 1991, apparaît aux États-Unis le mouvement Voluntary Human Extinction MovemenT (VHEMT), « mouvement pour l’extinction de l’espèce humaine ». La tête pensante du mouvement, un enseignant qui vit dans l’Oregon, Les U. Knight (pseudonyme), s’est engagé dans le lobby écologiste au début des années 1970, en militant dans le mouvement Zero Population Growth. Rapidement, il pense que la seule stabilisation démographique ne peut résoudre ce qu’il juge être une crise imminente. L’unique solution, décrète-t-il, est que « nous nous fassions totalement disparaître ». La publication du VHEMT, intitulée « These Exit Times », échange des idées sur des thèmes comme la stérilisation de masse ou la contraception obligatoire. L’humanité, selon ce mouvement, est une force de destruction à l’origine de chacun des problèmes écologiques : elle doit donc se faire biologiquement hara-kiri puisque toute activité humaine, de l’agriculture à l’urbanisation, en passant par l’usage d’un robinet ou d’un interrupteur, serait néfaste à la biosphère. Par conséquent, seule l’extinction de l’humanité pourrait réduire à néant les dégâts dont elle serait responsable. Le mouvement propose donc purement et simplement que l’humanité cesse de se reproduire. Néanmoins, ses promoteurs ne vont pas jusqu’à mettre en œuvre leur propre suicide pour protéger la nature. Ils ne se sentent pas concernés personnellement par leur objectif, puisque leur campagne pour la suppression progressive de toute l’humanité diffuse le slogan : « Puissions-nous vivre longtemps et disparaître ». Les partisans du VHEMT abjurent donc la procréation et incitent leurs amis et leurs proches à en faire autant afin de supprimer les générations futures. Tout développement actuel ne peut donc nuire aux générations futures puisqu’il n’y en aura pas ; « Quand chaque être humain aura choisi de cesser de procréer, la biosphère terrestre pourra enfin retrouver sa splendeur passée, et toutes les créatures survivantes seront libres de vivre, de mourir, d’évoluer, mais aussi, au bout du compte, de s’éteindre, comme c’est déjà arrivé tant de fois » soutient le manifeste du VHEMT. Ce malthusianisme intégral ne se déploie pas seulement aux Etats-Unis. Pour ne citer qu’un exemple, un ancien collaborateur du commandant Cousteau, Yves Paccalet, a publié en France un livre au titre évocateur : « L’humanité disparaîtra, bon débarras ! »[32]. Et, dans un entretien pour un hebdomadaire, il écrit : « La disparition (de l’homme), au fond, serait une bonne nouvelle »[33] puisque l’homme cesserait définitivement de porter atteinte à la nature.Le malthusianisme climatique

À la fin de la première décennie du XXIe siècle, le 18 novembre 2009, une nouvelle déclinaison du malthusianisme, le malthusianisme climatique, naît, à partir d’un rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP-UNFPA)[34] selon lequel « La croissance de la population […] dépassant la capacité d’adaptation de la Terre, le changement climatique pourrait devenir beaucoup plus extrême, voire catastrophique ». D’où le titre du journal Le Monde : « Limiter les naissances, un remède au péril climatique ? » Le quotidien ajoute : « Il faut d’urgence aider les femmes à faire moins d’enfants pour lutter contre le péril climatique : c’est le message martelé par le rapport 2009 du FNUAP ». Selon le malthusianisme climatique, la question climatique crée une incertitude quant à l’avenir, une incertitude vue comme incompatible avec le désir d’enfant. Cette incompatibilité passe par l’envie de ne pas voir son futur enfant souffrir d’un cadre de vie dégradé, soit d’un accès restreint aux ressources essentielles ainsi que d’une hausse des tensions sociales découlant de la crise climatique. L’envie de ne pas contribuer à la « crise climatique » en ajoutant un futur enfant qui, par son mode de vie, va nuire à l’environnement s’incarne dans des mouvements comme GINK (Green Inclinaison No Kids) « inclinaison verte, pas d’enfants » ou le Birthstrike, actif notamment en Angleterre et aux États-Unis, qui « choisit de renoncer à avoir des enfants pour les protéger de la détérioration des conditions sociales, économiques et environnementales »[35] et complète son malthusianisme écologique par un malthusianisme climatique. Au fil des années, de nombreux articles de presse[36] titrent sur des personnes ne désirant pas avoir d’enfant face à la question du climat. France info[37] a titré ainsi une déclaration relevant du malthusianisme climatique : « Climat et démographie : « Ou bien on régule nous-mêmes, ou bien ça se fera par des pandémies, des famines ou des conflits », prévient Jean-Marc Jancovici ». Ainsi aurait pu s’exprimer Malthus Ces multiples facettes du malthusianisme[38], dont le dénominateur commun est toujours la restriction des naissances, doivent être confrontées aux enseignements de l’analyse démographique et de la géographie des populations.2 – Le malthusianisme à l’épreuve de la géographie des populations

Les questionnements du malthusianisme se placent essentiellement à l’échelle mondiale dans la mesure où leur souci d’une restriction des naissances ne se limite pas à certains pays[39]. Il convient donc d’abord de se demander si, à l échelle mondiale, le malthusianisme s’est trouvé justifié compte tenu de la connaissance que nous avons des évolutions démographiques. Il conviendra ensuite de s’interroger sur la pertinence ou non de l’échelle mondiale. À l’analyse des données livrées par les statistiques démographiques sur les derniers siècles, les craintes de Malthus se sont-elles produites ? La population dans le monde a considérablement augmenté, une multiplication environ par huit en 220 ans sans que les « freins actifs » annoncés par Malthus, donc de considérables famines engendrant de fortes surmortalités, l’aient empêchée. Si les subsistances s’étaient contentées de suivre une progression arithmétique, la sous-alimentation aurait empêché une telle augmentation. Cette dernière n’a été possible que parce que les subsistances ont augmenté plus que le rythme prévu par Malthus. Donc, l’humanité a su améliorer les méthodes culturales, la qualité des transports et du stockage des denrées, surtout des grains qui constituaient une grande source de pertes, dans des proportions considérablement plus élevées que la croissance arithmétique de Malthus. Contrairement à la crainte de Malthus, depuis 1798, la croissance de la population s’est donc accompagnée d’une augmentation encore plus grande du volume et de la variété de la production. C’est donc parce que l’humanité a diminué les risques de « freins actifs », donc les taux de mortalité par âge que le nombre d’habitants s’est accru. Certains auteurs, comme Ester Boserup[40], considèrent même que le développement économique et agricole a été engendré par la pression créatrice permise par la croissance démographique. En outre, l’expression très couramment usitée, notamment par Ehrlich, d’« explosion démographique », n’est pas scientifiquement justifiée. En effet, la croissance démographique n’a pas eu le caractère « soudain et spectaculaire » qui justifierait cette image pyrotechnique. Au contraire, elle s’explique non par un phénomène « soudain », mais par le long processus de la transition démographique, déclenché par des progrès économiques et sanitaires graduels que l’humanité est parvenue à déployer depuis la fin du XVIIIe siècle (progrès technique en agriculture, révolution industrielle, découvertes médicales et pharmaceutiques, développement de l’hygiène…)[41]. En réalité, l’expression « explosion démographique » illustre une inculture démographique, il est vrai souvent partagée, due à une méconnaissance des mécanismes de la science de la population, de la logique de la transition démographique ou des effets d’inertie propres à la démographie.Le moteur de l’expansion de la population dans le monde, la natalité ou la mortalité ?

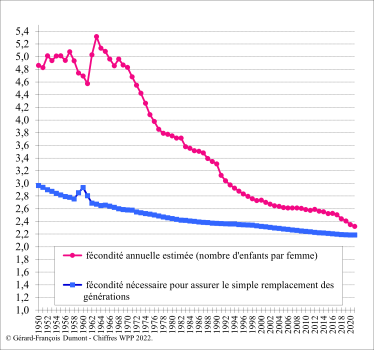

La multiplication par presque huit de la population dans le monde en deux siècles un quart peut paraître impressionnante. En considérant la période pour laquelle on dispose de meilleures statistiques, soit 1950-2021, la multiplication est de trois en 75 ans. Cette évolution est-elle due à une hausse de la natalité[42] ? Nullement, puisque le taux moyen de natalité dans le monde a baissé de moitié (figure 1). En revanche, la diminution de la mortalité a notamment engendré une amélioration des taux de survie et une augmentation du nombre de femmes en âge de procréer. Quant à la fécondité moyenne dans le monde, elle a baissé considérablement, de 5 enfants par femme environ au début des années 1950 à moins de 2,4 au seuil des années 2020. La croissance démographique moyenne qui se poursuit en cours au XXIe siècle n’est donc nullement due à la hausse de la natalité, puisque cette dernière continue de baisser, mais essentiellement à des effets de vitesse acquise, et à l’augmentation de l’espérance de vie, toutefois enrayée en 2020 et 2021 par la pandémie Covid-19. En réalité, le monde des deux derniers siècles n’a pas connu une « croissance » démographique, mais plutôt un processus de « développement » démographique. Le monde contemporain a enregistré un changement démographique non seulement quantitatif, mais structurel, totalement inédit. En effet, la mutation du régime démographique naturel intervenant pendant les périodes où les pays traversent la transition démographique se caractérise surtout par une révolution[43] des conditions démographiques de vie, avec l’effondrement des taux de mortalité infantile, infanto-adolescente et maternelle et le quasi-triplement de l’espérance de vie à la naissance. Ces évolutions expliquent le nombre accru d’habitants dans le monde. Ce « développement démographique », surtout intense dans les périodes de transition démographique, incontestablement profitable aux générations de cette période, a-t-il nui aux générations futures ?Le développement démographique a-t-il été conforme au principe de durabilité ?

Le taux moyen de croissance démographique dans le monde a augmenté au XIXe siècle, puis au XXe siècle jusqu’à la fin des années 1960, et diminue depuis (figure 1). En termes de développement durable[44], la question qui se pose est de savoir si la croissance démographique, en élévation constante durant les décennies précédant le début de la décélération, a nui aux générations suivantes. L’étude d’un indicateur pertinent, l’espérance de vie à la naissance permet de répondre à la question (figure 3). Considérons l’évolution du monde dans les années 1950 à 1960. Pendant cette période, la planète a connu, en moyenne, son taux de croissance démographique moyen le plus élevé[45] de toute l’histoire de l’humanité, sous l’effet des choix politiques, économiques, sanitaires, hygiéniques et sociaux des différents gouvernements comme des comportements des populations. La synthèse de ces choix a été profitable aux générations vivant dans cette période puisqu’elles sont parvenues à réduire dans d’importantes proportions la mortalité infantile, ce qui a été l’un des éléments ayant permis l’augmentation de l’espérance de vie à la naissance. Ainsi, de 1950 à 1970, l’espérance de vie à la naissance des hommes a continué de progresser passant de 44,6 à 54,2 ans, soit un gain de près de 10 années. Concernant les femmes, la hausse a été comparable, l’espérance de vie à la naissance progressant de 48,4 à 58,1 ans, soit un gain également d’une dizaine d’années. Peut-on dire que l’ensemble des moyens et des comportements ayant permis ces progrès pour des générations vivant dans les années 1950 et 1960 ont nui aux générations suivantes ? La réponse est négative. En effet, d’une part, les générations suivantes ont bénéficié des acquis[46] (vaccinations, pratiques de suivi médical, molécules pharmaceutiques, amélioration des réseaux sanitaires, alimentation plus variée, diminution de la pénibilité moyenne des métiers grâce au progrès technique…) apportés par les générations précédentes et donc des progrès déjà réalisés en matière de baisse de mortalité infantile ou d’augmentation de l’espérance de vie. D’autre part, elles ont pu améliorer ces acquis puisque l’espérance de vie a continué d’augmenter depuis les années 1970 pendant un demi-siècle jusqu’au point de rupture de la pandémie Covid-19. Cela signifie donc que le développement démographique s’est avéré durable d’une génération à l’autre sur cette période. Les comportements, notamment hygiéniques, et les méthodes utilisées pour répondre à un développement qui satisfasse les besoins du moment n’ont pas compromis « la capacité des générations suivantes de répondre aux leurs ». Toutefois, l’analyse des évolutions passées ne préjuge pas du futur. Les progrès qui sous-tendent cette augmentation de l’espérance de vie à la naissance, qui n’ont rien de naturels, sont-ils pour autant durables à plus long terme ? Faut-il craindre que le risque de terribles famines annoncé par le malthusianisme finisse par se vérifier compte tenu de l’hypothèse la plus souvent annoncée, celle d’une augmentation de la population dans le monde[47] ? Il est difficile de répondre à ces questions parce que les projections démographiques montrent que le futur de la population dans le monde est incertain.La forte incertitude sur le nombre futur d’habitants dans le monde

Certes, les déterminants du nombre futur d’habitants dans le monde résulte sont bien connus, la natalité[48] et la mortalité, mais ces derniers ne sont que ce qu’on appelle les « déterminants proches » qui dépendent des « déterminants lointains »[49]. Il en résulte une variété de projections démographiques donnant des résultats très contrastés. Selon l’Onu, à l’horizon 2070 (figure 4), soit dans moins d’un demi-siècle et donc moins de deux générations, il y aurait 10,4 milliards de personnes sur terre. Mais avec l’hypothèse basse, le nombre d’habitants diminuerait dès les années 2050 et il n’y aurait que 7 milliards d’habitants en 2070, tandis qu’avec l’hypothèse haute on en compterait plus du double (14, 8 milliards). Il en résulte un écart de 7,8 milliards entre les hypothèses haute et basse ce qui correspond donc à une très large fourchette. Mais le nombre d’habitants sur Terre pourrait même se situer en dehors de cette fourchette en cas d’importantes ruptures par rapport aux hypothèses de fécondité et de mortalité des scénarios conduisant à ces chiffres.- sous-alimentation ou mal-alimentation mortifères ;

- insuffisance sanitaire et hygiénique limitant les taux de survie ;

- sur-pollution mortifère ;

- conflits géopolitiques meurtriers.

- alimentation suffisante et équilibrée ;

- réseaux sanitaires et respect des règles d’hygiène ;

- technologies favorables au développement durable et respect de l’environnement ;

- relations géopolitiques écartant toute guerre mondiale.