Conférence pour l’Académie des sciences morales et politiques

Paris, 26 janvier 2026

L’impact de la Présidence Trump sur la société et la démocratie américaines

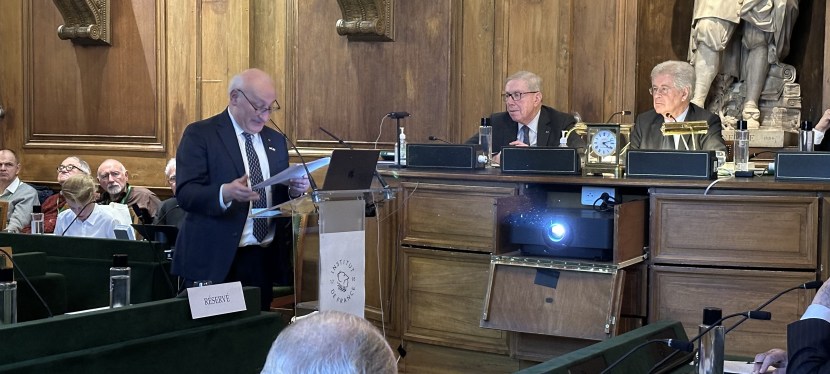

Monsieur le Président, cher Jean-David Levitte,

Monsieur le Vice-Président, cher Haïm Korsia,

Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Bernard Stirn,

Mesdames et Messieurs les Académiciennes et Académiciens,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi d’abord de vous dire combien je suis honoré et même impressionné de me trouver cet après-midi devant vous. Permettez-moi aussi d’exprimer ma reconnaissance à votre Président qui m’a fait l’amitié et surtout la confiance de m’adresser cette invitation. L’honneur est d’autant plus grand que nous nous situons au début de votre cycle annuel et que ma conférence intervient immédiatement après celles de l’Ambassadeur Levitte, qui a magnifiquement planté le décor géopolitique du monde troublé où nous cherchons nos repères, et du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères lui-même, qui a donné les lignes de force de notre diplomatie en démontrant combien la France conserve des atouts importants dans ce monde nouveau pour être le moteur de l’indispensable sursaut européen.

Il est vrai que le thème que votre Académie a choisi aujourd’hui a une vocation naturelle à figurer en tête de liste. D’abord parce qu’il s’agit de la première puissance mondiale. Ensuite en raison de l’omniprésence dans notre environnement quotidien de la personne, des décisions et des déclarations du Président Trump, dont la stratégie de communication est tellement efficace qu’on l’a décrite comme saturant la sphère informationnelle nationale et mondiale (« flood the zone »). Et également bien sûr du fait des conséquences majeures que cette actualité en perpétuel mouvement, que l’évolution des États-Unis d’Amérique, ont pour la France, pour l’Europe comme pour le monde entier. La combinaison de l’omniprésence médiatique du Président américain, du caractère spectaculaire de ses annonces et de leurs effets sur les partenaires de son pays sont un élément significatif du climat d’incertitude international qui déstabilise et parfois angoisse nos concitoyens. C’est vrai en particulier de ce qui a un impact direct sur nos entreprises et nos emplois, comme les droits de douane, ou sur notre sécurité nationale, comme les questions du Groenland et de l’Iran. Mais c’est vrai aussi de la politique intérieure américaine, tant il est vrai que cette grande démocratie reste pour nous tous une référence et même un modèle. On ne peut ici que citer ces deux jeunes Français, Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont, partis outre-Atlantique en 1831 étudier le système pénitentiaire. Le premier en a tiré son magistral essai, De la Démocratie en Amérique, dont les observations sur les rapports entre libertés individuelles et égalité des conditions restent au cœur de toute réflexion sur nos systèmes démocratiques. C’est un autre Libéral français du XIXème siècle, Edouard de Laboulaye, apprenant l’assassinat d’Abraham Lincoln, dont il avait ardemment soutenu la décision d’abolition de l’esclavage, qui lance en 1865 l’idée d’offrir au peuple américain une Statue qui représenterait la Liberté éclairant le Monde.

Il existe un autre élément qui fait que cette intervention aujourd’hui présente pour moi un caractère singulier. Ancien conseiller du Président Macron et ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis, j’ai eu la chance de participer à la conduite des relations Franco-américaines sous le premier mandat de Donald Trump et la moitié du mandat de Joe Biden et j’ai pu découvrir ce qu’est aujourd’hui le rêve américain en parcourant la plupart des 50 Etats. Ayant passé la moitié de ma carrière entre l’Allemagne, Bruxelles et Paris, sur les sujets européens, j’ai abordé les Etats-Unis avec cette perspective transatlantique. Et, peut-être surtout, le Président de la République m’a confié l’organisation pendant près de deux ans des commémorations du 80 ème anniversaire de la Libération de la France. D’Omaha Beach à la plage du Dramont en passant par le cimetière de Suresnes, j’ai eu la chance de rencontrer les derniers libérateurs américains de notre pays encore en vie, dont certains sont devenus mes amis. Chargé aussi cette année d’accompagner celles et ceux qui, dans notre pays, marqueront, aux côtés de nos amis américains, le 250 ème anniversaire de leur Déclaration d’Indépendance, je mesure donc bien, comme vous, la spécificité de nos relations avec ce grand pays, qui explique pourquoi, en France encore moins qu’ailleurs, son actualité ne peut laisser personne indifférent. D’autant moins que cette actualité, nous le constatons encore ces jours-ci, est effervescente.

Ce sont les aspects internes qu’il m’a été demandé de traiter et sur lesquels je vais donc désormais me concentrer. Je reviendrai rapidement à la fin de mon exposé sur leurs implications pour notre pays et pour l’Europe. Et nous pourrons évoquer la politique étrangère américaine dans la séance qui suivra. Avant d’entrer dans le cœur du sujet, je m’efforcerai d’expliquer, en prenant un peu de champ historique, les origines de cette présidence et de ce qui la distingue. En effet, on ne peut pas comprendre la réalité actuelle des Etats-Unis sans avoir une vision assez précise de l’évolution qui l’a façonnée. L’ignorance de ces racines explique en bonne partie la difficulté des Européens à comprendre pourquoi les électeurs américains ont porté deux fois Donald Trump à la présidence, en novembre 2016 puis en novembre 2024, et aussi leur difficulté à comprendre le fonctionnement du pouvoir exécutif américain. Les malentendus transatlantiques fondés sur la croyance erronée de chacun qu’il connait bien l’autre ne sont d’ailleurs pas chose nouvelle et existent dans les deux sens ; j’en ai fait moi-même l’expérience douloureuse à Washington, par exemple lors des débats qui ont suivi l’assassinat de Samuel Paty sur la défense des principes de notre République.

Un pouvoir présidentiel de plus en plus fort

La constitution américaine décidée à Philadelphie le 17 septembre 1787, dans la même salle que la Déclaration d’Indépendance onze ans plus tôt, est sans doute la plus vieille constitution écrite d’un grand pays occidental : son texte initial a été certes modifié et complété par 27 amendements jusqu’en 1992, dont les 10 premiers, la Bill of Rigts, ont immédiatement cherché à empêcher les abus du pouvoir fédéral. Mais, malgré les bouleversements survenus entretemps, dont la suppression de l’esclavage et l’élargissement du droit de vote, l’équilibre ainsi couché sur le papier dès les débuts de la jeune République n’a plus été modifié, au moins en droit. Lors de mon arrivée à Washington, un spectacle original, « What the Constitution means to me », était présenté au Kennedy Center, depuis rebaptisé Trump-Kennedy Center, pour demander s’il ne fallait pas adapter ce texte au XXIème siècle. La réponse invariable donnée par les spectateurs à la fin du spectacle était négative, tant l’attachement des Américains à leur texte fondamental est fort. Parmi les équilibres ainsi sanctuarisés, il y a la répartition des pouvoirs entre le Congrès et le Président. La prééminence du premier s’exprime par l’ordre des articles de la Constitution : le pouvoir législatif est défini et organisé par l’article premier, le pouvoir exécutif par l’article second.

Le débat entre fondateurs sur l’importance et les dangers d’un pouvoir exécutif fédéral fort n’a toutefois pas cessé dans la pratique. Dès le début, deux de ces fondateurs devenus présidents ont pris certaines libertés. Le premier président issu de la constitution, George Washington, déclare la neutralité des Etats-Unis entre Paris et Londres sans consulter le Congrès et l’argument du « privilège de l’exécutif », qui permet de garder des informations confidentielles, apparaît déjà à cette époque. Le troisième président, Thomas Jefferson, agit de même avec l’achat de la Louisiane ; à cette époque, les présidents signent déjà des »executive orders » dont on sait l’usage extensif qu’en fait Donald Trump. Le XIXème sera un siècle de présidents plus faibles, avec des exceptions notables dont Abraham Lincoln mais aussi Andrew Jackson et, autour de 1900, William McKinley, deux des références historiques de l’actuel président. Le XXème siècle voit au contraire s’affirmer de plus en plus le pouvoir présidentiel sauf au lendemain de la première guerre mondiale, avec la défaite de Woodrow Wilson au plan intérieur, et sauf la période de la débâcle du Vietnam et du scandale du Watergate (avec le vote en 1973 par le Congrès de la War Powers Résolution, texte aujourd’hui au cœur d’un combat feutré entre le président et certains parlementaires républicains). Mais il ne s’agit que d’interruptions assez brèves. Pour répondre à la grande dépression, F.D.Roosevelt est le premier président à invoquer les pouvoirs d’urgence en temps de paix (pouvoirs utilisés par Donald Trump pour imposer ses droits de douane et scrutés actuellement par la Cour suprême), et il crée un immense appareil présidentiel, dont le bureau des budgets et celui des ressources humaines aujourd’hui instruments privilégiés de l’administration Trump. Ronald Reagan réaffirme lui aussi un pouvoir présidentiel fort, mis entre parenthèses après Richard Nixon .

Quelles sont les évolutions qui expliquent cette tendance au renforcement des pouvoirs présidentiels que Donald Trump reçoit en héritage et accentue encore ? La place prise depuis plus d’un siècle par la politique étrangère et les interventions des Etats-Unis à l’étranger, sans oublier le développement de l’arme nucléaire, d’une part ; et d’autre part l’utilisation par les présidents des nouveaux media pour parler directement aux Américains : les grands titres de la presse écrite, la radio, la télévision, puis à partir de 2004/2008 les réseaux sociaux dont Donald Trump et ses équipes ont démultiplié l’usage avec une grande efficacité et un grand sens de l’innovation.

Un aspect important de cette montée en puissance du pouvoir présidentiel est la théorie de l’exécutif unitaire (« unitary executive theory ») dont les défenseurs affirment qu’au sein de la sphère exécutive, rien ne devrait échapper à ce pouvoir. Les décisions les plus récentes de la Cour suprême ont été dans ce sens. Ce sujet a pris avec l’actuelle présidence un tour spectaculaire dans trois domaines : le renvoi des inspecteurs généraux des ministères, la valse des procureurs, et la suppression de l’autonomie d’agences fédérales comme celles de l’environnement ou des marchés financiers. C’est ce dernier point, appliqué à la banque centrale, la Fed, qui fait aujourd’hui le plus débat et est soumis à la Cour suprême (affaire Liz Cook).

Dans la vie politique, le système des primaires, créé en 1901 en Floride pour des élections locales et en 1910 dans l’Oregon pour les élections présidentielles, accentue lui aussi le pouvoir des présidents forts, en leur donnant une influence considérable sur les élus de leurs partis, surtout les membres de la Chambre des Représentants en campagne permanente car soumis au vote tous les deux ans. On voit l’usage qu’en fait Donald Trump, menaçant de susciter des rivaux à tous ceux qui, au Congrès, refuseraient de suivre ses orientations politiques. Il faut aussi mentionner le poids croissant de l’argent, surtout depuis le déplafonnement des dépenses électorales par la jurisprudence Citizens United de la Cour Suprême en 2010. Aujourd’hui, les budgets des principales campagnes électorales se comptent en milliards de dollars.

Cette évolution affecte-t-elle aussi les pouvoirs des Etats fédérés ?

Il y a 250 ans, l’équilibre entre le nouvel État fédéral et les 13 colonies a été encore plus fondamental pour déterminer la forme de la nouvelle République que l’équilibre entre la Maison Blanche et le Congrès. Le renforcement du pouvoir présidentiel a-t-il aussi diminué celui des 50 Etats ? La réponse à cette question doit être nuancée. On se rappelle que Donald Trump a fait campagne dès 2016 contre le « marécage » washingtonien, mobilisant une certaine tradition libertaire hostile aux élites fédérales et préférant les gouvernements locaux. Cette tradition avait été incarnée et relancée par le « Tea Party » quelques années avant l’émergence de Donald Trump. Ce qui vu de loin peut paraître comme un paradoxe ne l’est pas : un président américain peut en appeler à ce ressort dans l’opinion tout en cherchant lui-même à exercer un pouvoir fort. L’ennemi commun est alors la bureaucratie, voire le Congrès, à Washington. Par ailleurs, Donald Trump a mis en avant les Etats fédérés quand cela l’arrangeait. Sous son premier mandat, les 50 gouverneurs ont été largement livrés à eux-mêmes pour gérer la pandémie du Covid. Autre exemple, quand le président n’a pas voulu promettre une loi fédérale contre l’avortement, parce qu’il savait qu’une majorité de la population y était opposée, il a renvoyé la question à des décisions État par État.

Ce qui a évolué avec le temps, c’est la carte politique. DIAS 1 et 2. Il y a eu les grandes tectoniques, avec le passage du contrôle du Sud, des Démocrates, qui y avaient soutenu la ségrégation comme George Wallace, vers les Républicains, le parti de Lincoln, au fur et à mesure que les premiers endossaient la bataille pour les droits civiques et que les seconds assumaient un virage conservateur. Plus généralement, on a vu la couleur de chaque État se stabiliser, les uns rouges, les autres bleus, figeant la carte du pays à l’exception de quelques pivots, les fameux swing States. Cette tendance aujourd’hui se renforce encore avec la volonté de chaque parti de profiter de ses majorités locales pour redessiner les dernières circonscriptions qui lui échappent et d’envoyer au Congrès des délégations quasi unicolores; c’est le « gerrymandering », y compris dans les deux plus importants Etats, le Texas rouge et la Californie bleue. Les Etats démocrates représentent collectivement l’une des principales oppositions, sinon la principale, à un président républicain. Il faudra l’avoir en tête quand on évoquera plus loin la question des contre-pouvoirs.

Cette évolution comporte des risques de fragmentation juridique et économique de l’espace fédéral. Pour donner un exemple, la Californie, qui a un vrai rôle prescripteur en tant qu’Etat le plus important, est devenue le centre de la résistance des politiques pro-climatiques, que Washington essaie de réduire par des législations fédérales, alors que le Président Trump a retiré pour la deuxième fois son pays de l’Accord de Paris issu de la COP21 et que ce sujet est devenu, malheureusement, un vrai marqueur idéologique. Le risque de division, sinon de fragmentation, concerne d’autres sujets encore plus sensibles peut-être. Sans aller jusqu’aux scénarios fictions que certains films récents ont utilisés, renouant avec l’histoire de la Guerre de Sécession, on pense aux affrontements dans certaines grandes villes démocrates, dont certaines, Portland ou Minneapolis, sont devenues des symboles.

Les guerres culturelles, la question de l’immigration et la cohésion de la société

L’évocation de ces incidents violents, à l’occasion de la mort de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter, puis plus récemment du déploiement de la police chargée du contrôle de l’immigration ICE, conduit à évoquer une autre évolution importante pour comprendre la situation actuelle, celle des »guerres culturelles ». Les tendances conservatrice et progressiste de la société américaine n’ont pas cessé de s’affronter au cours des siècles passés. Le thème de l’esclavage a d’abord dominé ce débat (même s’il cachait aussi des enjeux économiques). Il a été remplacé à partir de l’élection de 1876, qui mit fin à la période dite de la reconstruction, par la ségrégation raciale. Depuis les grandes lois sur les droits civiques et le droit de vote adoptées sous la présidence de Lyndon Johnson, le champ de bataille s’est développé vers les questions de diversité, d’égalité et de discriminations (DEI), devenues un chiffon rouge pour l’administration Trump qui a banni ces termes et fait pression en ce sens sur les milieux économiques comme sur les milieux académiques. La libéralisation des mœurs a aussi contribué à diviser la société. Plus que le mariage entre personnes du même sexe aujourd’hui largement admis, c’est la question de l’avortement et désormais celle des personnes transgenres qui sont au premier plan des débats.

L’immigration a très tôt constitué un sujet polémique, quand bien même elle nourrissait le récit sur le rêve américain et apportait un carburant indispensable au développement impressionnant du territoire et de l’économie. Il faut avoir en tête ces grandes vagues d’arrivées qui ont marqué l’histoire américaine et façonné le pays. DIAS 3 et 4. Les années 20 du XXème siècle furent ainsi marquées par de vives attaques contre l’immigration asiatique, notamment chinoise. Plus récemment, c’est l’envolée de l’immigration latino-américaine qui fait qu’aujourd’hui le monopole de la langue anglaise redevient une question politique sensible. Ceux qu’on appelle les « latinos » , 20 pour cent de la population totale, sont aujourd’hui un facteur démographique et politique majeur non seulement dans le Sud mais aussi dans toutes les grandes villes du Nord. DIA 5. Avec l’économie, le contrôle de l’immigration a été le principal thème de la campagne de Donald Trump en 2024 : thème gagnant car une majorité des Américains trouvait trop laxiste la politique menée en la matière au début de l’administration Biden, qui a essayé ensuite de corriger le tir mais c’était trop tard. La vigueur de la politique menée par la nouvelle administration aurait abouti à ce que, pour la première fois depuis des décennies, le solde migratoire devienne négatif l’an dernier. Cette politique a toutefois un triple coût, budgétaire, économique (en privant les Etats-Unis d’une partie de sa main d’œuvre) et désormais politique, comme on le voit avec les violences qui accompagnent l’action des forces de police spécialisées, ICE.

Les deux sujets des guerres culturelles et de l’immigration ont un facteur commun, me semble-t-il : la place des communautés blanches, issues des grands courants de l’immigration européenne, dans la société américaine. La part de ces communautés a baissé au cours des dernières décennies pour passer sous les 60 pc (57,5 pc en 2024). Les Américains d’origine européenne n’ont pas réagi à l’ évolution de leur pays de manière uniforme. De façon je le reconnais trop schématique, j’identifierai deux tendances, au sein de cette population, qui ont fortement influencé le cours des évènements ces dernières années en s’opposant l’une à l’autre. L’idéologie communément appelée « wokisme » (« éveil ») est née sur les campus des grandes universités au sein de certaines élites libérales. Il s’agissait, tirant le fil des batailles pour les droits civiques, de revisiter l’histoire américaine et de toutes les injustices accumulées par le pouvoir de l’homme blanc au détriment de diverses minorités, en commençant par les persécutions des tribus indiennes et les origines de la grande fête de Thanksgiving ou par les découvertes de Christophe Colomb. Cette lecture s’est d’ailleurs étendue aux pays européens, notamment à travers les études dites post-coloniales. Son principal point d’application restait toutefois le sort des communautés noires, des Africains Américains, dont une partie a remarquablement réussi dans la société (notamment grâce à une série d’universités qui leur sont réservées comme Howard à Washington), mais dont une autre partie continue de subir racisme et discriminations, comme on a pu le voir pendant la pandémie.

A l’inverse, une partie importante des groupes aujourd’hui moins favorisés, issus des immigrations venues de toute l’Europe au XIXème et au début du XXème siècles pour échapper à la pauvreté et parfois à la famine, s’est sentie marginalisée par la triple évolution de l’économie, de l’immigration et des mentalités, en résumé par la mondialisation. C’est le phénomène des Appalachiens, du nom de cette chaîne de petites montagnes qui court du Nord au Sud dans la partie Est des Etats-Unis et qui concentre une part importante des activités minières et industrielles traditionnelles. Un livre paru en 2016 a donné de la visibilité à ces communautés : « Hillbilly Elegy », dont l’auteur, promis à une grande célébrité, J.D. Vance, raconte comment sa famille, entre le Kentucky et l’Ohio, a subi les conséquences d’une crise du déclassement aux multiples facettes (la désindustrialisation et les opioïdes pour n’en citer que deux), et comment lui-même a pu, grâce à l’amour de ses proches, dont sa grand-mère courage, sortir par le haut de cette situation qui avait piégé une bonne partie de sa famille. Des représentants de cette Amérique des laissés pour compte m’ont dit combien elle était attachée à la valeur travail et combien elle sentait cette valeur négligée par rapport au développement des politiques anti-discrimination.

Ces questions agitent la société américaine depuis des décennies. Elles ne sont pas apparues avec Donald Trump. Des chercheurs avaient déjà identifié le concept de guerres culturelles au début des années 1990. L’actuel président, malgré son statut social et ses origines new-yorkaises, a eu l’intuition qu’il y avait là un électorat à prendre et des thématiques à occuper. Les Démocrates eux-mêmes ont commis des maladresses de langage, en 2016 (« déplorables », mot utilisé par Hillary Clinton) et de nouveau en 2024 (autour du mot « ordures » utilisé par Joe Biden alors qu’il n’était plus candidat), qui leur ont coûté cher en confirmant leur image de parti ayant abandonné les milieux populaires. Pourtant, beaucoup de Démocrates, sur le terrain, ont compris le problème il y a déjà un certain temps et depuis plusieurs années cherchent à se distinguer de l’idéologie « woke ». Malgré tout, leur électorat est de plus en plus concentré sur les milieux les plus éduqués. DIA 6. On observe aussi un clivage croissant entre femmes et hommes, les premières votant davantage pour les Démocrates. DIA 7.

Il y a donc bien une coupure au sein de la société américaine, au plan social et aussi au plan territorial. Le dirigeant d’une grande institution fédérale me donnait à mon arrivée à Washington l’exemple de l’usine que son père dirigeait dans le Midwest : autrefois, cadres et ouvriers déjeunaient ensemble, maintenant ils sont séparés. Aux deux extrêmes, des phénomènes d’intolérance se sont développés, qui se traduisent par exemple par la censure des bibliothèques ou des programmes d’éducation. Et l’on voit les électorats des deux grands partis de moins en moins susceptibles de changer de camp. DIA 8. Pourtant, il ne faut pas croire que les Américains sont en majorité radicalisés. Bien au contraire, la polarisation croissante de leur pays en inquiète beaucoup, les sondages attestent une certaine déception vis-à-vis du système politique qui produit ce résultat et on assiste à de multiples tentatives de « troisièmes voies » qui n’arrivent toutefois pas à prospérer dans un système conçu pour le bipartisme. La part des indépendants, qui ne se déclarent ni Démocrates, ni Républicains, augmente ces dernières années (34 pc) et ils tendent même à dépasser les partisans déclarés de chacun des deux grands partis. Il y a eu au moins une conséquence positive qui est la montée du taux de participations lors des dernières élections. DIA 9. Cette participation reste toutefois inégale selon les communautés. DIA 10. Avec des évolutions dans le comportement de certaines minorités qui ont favorisé la deuxième élection de Donald Trump. DIA 10.

Les divisions au sein de la société américaine sont-elles alimentées par les réseaux sociaux ? On le sait, Internet a été conçu au début, dans les garages de quelques jeunes génies en Californie, comme un formidable outil d’émancipation et de liberté. Cette philosophie libertarienne reste forte dans certains milieux de la « tech ». Le succès des cryptomonnaies en dérive en partie. Mais le modèle économique et la puissance monopolistique des grandes plateformes, fondés notamment sur des algorithmes jalousement gardés malgré les demandes de transparence, ont modifié la donne. Leurs usagers bénéficient d’innombrables et chatoyantes possibilités de communication mais ils se retrouvent souvent de fait enfermés dans des bulles informationnelles aux parois de plus en plus rigides, les séparant de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. C’est un élément de la fracture du débat démocratique qui a d’abord pesé sur la société américaine avant de nous atteindre en Europe. La puissance financière de ces grandes plateformes leur a permis de s’opposer à certains projets de législations dans leur pays. Pourtant, j’en ai été témoin, une régulation est souvent réclamée aussi aux Etats-Unis et même au sein du Congrès, à l’instar des règlements européens, RGPD, DSA et DMA, qui visent à protéger les données personnelles, à imposer une modération des contenus dangereux et à empêcher des situations de monopole. Ces entreprises, désormais ralliées au Président Trump, ce qui n’était pas le cas sous son premier mandat, cherchent à utiliser le levier du gouvernement américain pour remettre en cause les lois européennes.

L’importance du fait religieux dans la polarisation de la société

Le fait religieux en politique a toujours été beaucoup plus important aux Etats-Unis qu’en France malgré une forme de séparation et de protection du pluralisme qui est ancrée dans la Constitution américaine. Georges Washington prête le premier serment présidentiel sur la Bible et termine par les mots « Et que Dieu m’assiste » , formalités qui ne figurent pas dans la Constitution mais ouvrent une tradition. Pourtant, il est réputé déiste et franc-maçon, comme la plupart des pères fondateurs représentés sur des vitraux dans cet étonnant monument qu’est le temple franc-maçon de Philadelphie. Il est impossible de comparer notre régime laïc et la situation américaine en matière de séparation État/Eglises. J’en ai eu la confirmation en participant à un « prayer breakfast » dans un grand hôtel de la capitale, où des parlementaires des deux partis se mêlent à toutes sortes de responsables religieux et de personnalités parfois venues de l’étranger pour prier et chanter, affirmant leur foi chrétienne et leur fidélité à l’Evangile. Pourrait-on imaginer une telle manifestation en France ? Je me souviens de l’étrange conclusion donnée à l’époque à cette démonstration d’amour chrétien par Donald Trump lui-même, monté sur la scène pour vilipender ses adversaires politiques qui venaient de mener contre lui une procédure d’impeachment !

La scène religieuse connait en fait une double évolution, paradoxale, aux Etats-Unis. La religiosité n’arrête pas d’y reculer, mesurée par le pourcentage des Américains qui se reconnaissent dans une religion. Ce recul est particulièrement affirmé chez les jeunes. DIAS 12, 13 et 14. Pourtant, l’influence du facteur religieux ne cesse elle d’augmenter à travers un certain nombre de groupes qui participent activement, essentiellement à droite, à la vie politique. C’est le cas des évangélistes blancs et aussi d’une partie de l’Eglise catholique. Leur influence est déjà décisive sous le premier mandat de Donald Trump. Elle ne fait que croître sous son deuxième mandat. Un bureau pour la protection des chrétiens est ainsi créé au sein de la Maison Blanche. Cette priorité s’étend au-delà des frontières, au Nigéria par exemple. L’influence des évangélistes est particulièrement forte en faveur d’Israël.

L’exemple de l’Eglise catholique américaine montre combien la vie religieuse subit les effets de la polarisation de la société. J’ai vu la conférence épiscopale américaine se diviser en deux, entre conservateurs se sentant proches du pape Benoît et adversaires acharnés du droit à l’avortement, au point qu’ils voulaient refuser la communion au Président Biden (pourtant le seul président catholique pratiquant de l’histoire américaine) , et progressistes soutenant le pape François et accordant la priorité au droit des migrants. On constate aussi une division au sein des communautés juives, libérales ou conservatrices. Quant aux évangélistes et protestants noirs il n’est pas nécessaire de souligner leurs différences avec certains de leurs coreligionnaires blancs.

Le Président Trump a su là également tirer parti de l’état de la société. Sous son premier mandat, il a reçu le soutien déterminé de groupes évangélistes très actifs qui voyaient en lui l’instrument divin pour atteindre leurs objectifs, à commencer par l’annulation de la jurisprudence Roe vs Wade de la Cour Suprême en faveur du droit à l’avortement. Le soutien des écoles privées confessionnelles est aussi pour ces groupes un objectif prioritaire. Peu leur importait la réputation de vie dissolue attribuée à Donald Trump. Après tout l’Evangile montre le rôle que peuvent jouer des pêcheurs comme Zachée. Le deuxième mandat se présente différemment après la tentative d’assassinat de Donald Trump, le 13 juillet 2024 à Butler en Pennsylvanie. Le président réélu considère que c’est la main de Dieu qui l’a sauvé. Son rapprochement avec les Églises conservatrices n’en est que plus important. Une partie de ses soutiens baigne dans la conviction que le pouvoir politique est là pour faire la volonté divine. L’assassinat du prêcheur le plus doué de cette génération, Charlie Kirk, le 10 septembre 2025 dans l’Utah, lui donne un martyr. Le Vice-Président Vance là encore est un témoin et un acteur intéressant de l’état de la société et du mouvement politique autour du Président Trump : converti au catholicisme en 2019, il représente une idéologie très conservatrice sur le plan des valeurs et ouvertement nataliste mais aussi favorable à la doctrine sociale de l’Eglise. Bien avant d’être élu Sénateur dans l’Ohio, il me disait par exemple combien les difficultés de sa famille très proche l’avaient convaincu de l’importance de l’accès de la population aux services de santé.

Les sources idéologiques du trumpisme, le mouvement MAGA et ses contradictions

Ces influences religieuses constituent une partie importante des courants auparavant souterrains ou en tout cas peu visibles qui ont donné naissance au trumpisme et au mouvement MAGA. Les plus radicaux de ces mouvements, pas forcément les plus influents aujourd’hui, ne sont sans doute pas loin de rêver à l’institution d’une théocratie, et leurs adversaires décrivent ce rêve comme proche de la dystopie de Margaret Atwood « La servante écarlate ».

Donald Trump lui-même n’est pas un idéologue, bien au contraire. Ses décisions prises à l’instinct ne facilitent pas toujours la lisibilité de sa ligne. Mais depuis longtemps il a des compagnons de route qui eux le sont. Ils l’ont rejoint en 2016 et certains même bien avant, mais ils n’ont pas réussi à dominer le premier mandat, étant tenus en échec ou à distance par les fameux « adultes dans la salle ». En revanche, le deuxième mandat leur a ouvert un champ libre, ce qui explique l’intensité beaucoup plus grande des décisions politiques depuis un an quand bien même les bases étaient souvent déjà posées entre 2016 et 2020.

Au départ excentrés, ces courants dits nationaux conservateurs tels que l’Institut Claremont vont se retrouver aspirés vers le cœur du débat politique avec le ralliement de l’un des principaux think tanks de la place , la Héritage Foundation, auteur du fameux projet 2025 dont le candidat Trump disait habilement qu’il ne le connaissait pas afin de ne pas être attaqué par ses adversaires sur cette base, mais dont le président Trump s’inspire visiblement, y compris à travers l’un de ses auteurs, Russel Vought, placé au cœur de la machinerie fédérale. Je me souviens des réunions organisées pour quelques ambassadeurs dont je faisais partie par le directeur de cette Fondation, Kevin Roberts, assez explicites sur les orientations préparées pour l’après-Biden. Je me souviens aussi de ma rencontre avec Stephen Miller, qui fait partie des rares personnes qui accompagnent Donald Trump depuis très longtemps, depuis qu’il était encore étudiant. Plume du président sous son premier mandat, il m’expliquait sans aucun détour que la fonction publique fédérale devait être fondamentalement réformée et réduite . C’est ce que DOGE avec Elon Musk ont été chargés de mettre en œuvre. Aujourd’hui Stephen Miller est secrétaire général adjoint de la Maison Blanche et l’un des acteurs majeurs de l’administration auprès du Président Trump.

Cette école de pensée, au départ marginale, est néanmoins ancienne. Claremont a été fondé en 1979 avec l’objectif notamment de revenir à la « pureté » originelle des Etats-Unis, à l’Age d’Or de la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, avant la formation de « l’Etat profond « tant détesté. Aux extrêmes de cette tendance, on trouve des penseurs comme Curtis Yarvin qui semblent même remettre en cause l’ordre constitutionnel et appeler de leurs vœux un pouvoir autoritaire établissant un contact direct avec le peuple et gérant le pays comme une grande entreprise.

Du côté juridique, la Federalist Society, fondée à Yale en 1982, prône une interprétation dite originaliste de la Constitution des Etats-Unis et a cherché avec un certain succès à faire progresser ses idées à travers le renouvellement des corps judiciaires américains lors du premier mandat de Donald Trump. Je me souviens de débats très intéressants avec certains membres conservateurs de la Cour Suprême sur le deuxième amendement de la Constitution, utilisé pour repousser les restrictions au port d’armes qu’une bonne partie de l’opinion publique pourtant appelle de ses vœux chaque fois qu’une tuerie de masse démontre les dangers de la prolifération des armes à feu. De même, l’interprétation du premier amendement, sur la liberté d’expression (free speech), est un point très sensible dans le débat américain. On retrouve ces deux textes au cœur de l’actualité la plus récente.

Une autre source importante est l’Altright de Steve Bannon qui va développer l’idéologie MAGA. Il rencontre Trump dès le début des années 2010 et devient son directeur de campagne en 2016. Son rapide limogeage ne met pas fin à son rôle. C’est lui qui le premier établit des passerelles solides avec certains partis européens idéologiquement proches. Son influence est forte en matière migratoire. Il fait aussi partie de ceux qui inculquent à Trump le rejet des aventures extérieures.

Le ralliement plus tardif de la droite libertarienne et technologique apporte une nouvelle force à cette coalition. Vous recevrez tout à l’heure celui qui l’incarne, Peter Thiel, qui, dans un article publié le 10 janvier 2025 par le Financial Times, théorise la nécessité d’une « apocalypse » au sens biblique du terme, le dévoilement grâce à Internet des anciens complots, y compris les crimes d’Epstein et peut-être l’assassinat de Kennedy. Il voit dans Donald Trump celui qui a mis fin à l’Ancien Régime. L’alliance de la tech et du peuple permet de dévoiler la vérité qui seule permet de reconstruire la société et de la réconcilier.

Sur le plan économique et financier, l’abandon des principes du libre marché conduit à la naissance d’un nouveau capitalisme d’Etat, qui contribue à renforcer le pouvoir de l’administration fédérale. Par exemple quand celle-ci prélève une taxe en échange de l’autorisation donnée à une entreprise d’exporter des semi-conducteurs en Chine, ou bien prend une participation au capital d’ acteurs économiques dans des domaines sensibles tels que les minerais critiques. Sans parler de l’explosion des droits de douane, couteaux suisses du gouvernement car à multiples usages (depuis la compensation des baisses d’impôt dans le budget fédéral jusqu’à la coercition des partenaires récalcitrants en passant par la réindustrialisation du pays). S’agissant des droits de douane, il n’est pas nécessaire de rechercher des influences idéologiques : Donald Trump semble avoir été attaché à cette idée très tôt (bien avant d’accéder à la présidence), idée dont il a fait un pilier de sa gouvernance économique. Comme dans d’autres domaines, on pourrait y voir d’anciennes filiations historiques, à l’époque où les théories mercantilistes tenaient le haut du pavé et où les droits de douane étaient la principale ressource des budgets fédéraux.

On voit dans cette coalition idéologique un point commun, notamment la volonté de déconstruire l’administration fédérale traditionnelle tout en bâtissant un nouveau pouvoir fort, mais aussi des contradictions qui n’ont pas manqué d’éclater au grand jour depuis un an. L’une d’entre elles déjà esquissée est la conséquence de l’arrêt de l’immigration et du départ de nombreux travailleurs d’origine étrangère sur les secteurs de haute technologie et la recherche scientifique d’une part, et sur des secteurs à haute intensité de main d’œuvre peu qualifiée tels que l’agriculture ou la bâtiment d’autre part. Par ailleurs, la manière dont les agents de ICE agissent pour arrêter et déporter des immigrés choque au sein même du camp présidentiel (le podcasteur Joe Rogan)

Une autre contradiction est que le Président Trump, en montrant sa force à l’extérieur quand il bombarde l’Iran ou enlève Maduro, inquiète sa base MAGA à laquelle il a promis l’arrêt des engagements extérieurs dont on a vu les conséquences catastrophiques (Vietnam, Irak, Afghanistan). Aussi veille-t-il à ne pas mettre le doigt dans l’engrenage d’un engagement militaire durable. Les opérations spéciales, aériennes, maritimes ont sa préférence en complément des pressions économiques et des intimidations politiques.

Troisième observation, la promesse de servir ses électeurs des milieux populaires combinée avec une politique favorable aux grandes entreprises peut susciter des choix délicats. Les Républicains du Congrès, bien que majoritaires, sont en difficulté sur le sujet de la santé publique et plus généralement de la protection sociale. Dans le même ordre d’idées, les grandes plateformes technologiques ralliées à Donald Trump depuis sa deuxième élection ne partagent évidemment pas les tendances libertariennes anti-monopoles et le gouvernement doit aussi compter avec la sensibilité d’une partie de ses soutiens, dont la Première Dame d’ailleurs, s’agissant des dangers des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle pour les jeunes.

Il est normal qu’au bout d’un an d’exercice du pouvoir aussi intense des désaccords s’expriment au sein d’une majorité même très soudée au départ. Les prises de position du Sénateur Josh Hawley ou le départ fracassant d’une fidèle comme la représentante Marjorie Taylor Green sont quand même des indices significatifs d’un malaise chez certains soutiens de la première heure.

Les préoccupations sur la démocratie américaine, les contre-pouvoirs au sein de la société et des institutions.

Les adversaires de l’administration Trump évoquent une dérive possible vers un régime gardant les formes de la démocratie mais qui en aurait perdu la substance. Quels sont les éléments qu’ils mettent en avant pour justifier cette crainte ?

Il y a d’abord ce qui est décrit comme un abus du pouvoir exécutif. Le recours fréquent aux executive orders est d’autant plus notable quand il porte sur des sujets fondamentaux comme le droit de citoyenneté (décision portée comme beaucoup d’autres devant la justice). Le recours aux pouvoirs d’urgence a déjà été évoqué. L’utilisation des forces militaires, à commencer par la garde nationale, sur le territoire américain et parfois contre l’avis des gouverneurs concernés, suscite d’autant plus les critiques que le climat social se dégrade comme ces jours-ci, mais ce sont les policiers de ICE, dont le manque de formation est mis en cause, qui sont en première ligne actuellement après la mort de deux citoyens de Minneapolis.

La politisation de la fonction publique au-delà de la couche des « political appointees » traditionnels est aussi dénoncée, notamment le « Schedule F » supprimant les protections dont jouissent certains fonctionnaires. L’affaiblissement des mécanismes de contrôle administratif ou parlementaire est souligné ainsi que la mise à l’index de courants de pensée opposés aux politiques de l’administration et à l’inverse les amnisties de ceux qui la soutiennent même quand ils ont commis des crimes (insurrection du 6 janvier 2021). On cite encore la politisation des services de renseignement (retrait arbitraire d’habilitations). L’effacement de la ligne de partage entre intérêts privés et intérêt général alimente enfin des soupçons d’enrichissement personnel.

Le fonctionnement de la justice nourrit aussi les inquiétudes, notamment la nomination de juges et bien sûr de procureurs proches du pouvoir et une attitude jugée trop bienveillante de la Cour Suprême : celle-ci a en particulier interdit en principe à des tribunaux de niveau inférieur de prononcer des injonctions à portée nationale, qui avaient permis au début de ce mandat présidentiel de mettre en pause certaines de ses réformes les plus emblématiques et les plus contestées. La Cour suprême, SCOTUS, permet souvent à l’administration d’aller de l’avant grâce au « shadow docket » sans attendre l’instruction d’une affaire. La résistance de l’exécutif face à certaines décisions de justice protégeant les droits des migrants est aussi mentionnée comme des déclarations agressives (« insurrection juridique ») contre le pouvoir judiciaire et l’intimidation au début du mandat contre certains cabinets d’avocat.

La faiblesse du pouvoir législatif est souvent mentionnée. De fait, les Républicains ont la majorité dans les deux chambres et n’osent que rarement s’opposer au Président. Quant aux Démocrates, sonnés par leur défaite et conscients de leurs erreurs lors du dernier cycle électoral, ils ont mis du temps à jouer leur rôle d’opposition à la nouvelle administration. Certaines actions (frappes contre des bateaux dans les Caraïbes au titre de la lutte contre le narcotrafic) suscitent pourtant désormais de timides rappels à l’ordre. Un point sensible, à l’approche des élections de mi-mandat en novembre prochain, est la remise en cause de l’intégrité des processus électoraux, depuis la contestation des résultats de l’élection présidentielle de 2020, et parfois de modalités du droit de vote réputées plus favorables à certaines communautés. Des attaques contre les libertés académiques et contre certaines activités scientifiques, à travers les coupes drastiques dans certains domaines de recherche, et le bras de fer entre l’administration et plusieurs universités, constituent un autre phénomène jugé préoccupant, de même que des pressions (sous la forme de poursuites judiciaires ou autres) visant la presse.

Dans ce dernier domaine, l’éviction de la chaîne ABC d’une des stars des talk-shows, Jimmy Kimmel, en septembre 2025, pour son traitement de l’assassinat de Charlie Kirk, a été assez révélatrice des rapports de force dans la société américaine. Un fort mouvement de contestation social avec appel au boycott de Disney (propriétaire de la chaîne) a amené ce dernier à réintégrer l’animateur à l’antenne. La société américaine est donc toujours en état de sécréter des contre pouvoirs. On le constate à d’autres occasions, en particulier en ce moment avec la vague d’émotion suscitée par les évènements déjà mentionnés de Minneapolis. Le danger est que, comme en 2020, cette émotion débouche sur des troubles à l’ordre public. La presse dans une large mesure et la société civile restent donc bien des contre-pouvoirs. C’est d’ailleurs un appel directe aux citoyens et pas aux institutions que viennent de lancer deux anciens présidents démocrates.

Au-delà de la société, quel est donc l’état des contre-pouvoirs institutionnels, élément indispensable d’une démocratie vivante selon tous ceux qui ont étudié le sujet ? Le pouvoir judiciaire (article 3 de la Constitution) ne peut pas être considéré comme inactif. Il est en tout cas plus efficace actuellement comme contre-pouvoir que le législatif (article 1). Il a rapidement mis en échec des procédures lancées contre des personnalités considérées par Donald Trump comme ses adversaires, ainsi James Comey ancien directeur du FBI. Il ne parait pas non plus exclu que la Cour Suprême, malgré sa majorité 6/3 conservatrice, inflige des désaveux à l’exécutif sur des points importants (indépendance de la FED, utilisation des pouvoirs d’urgence). La Cour Suprême reste la clef de voute de l’ensemble du système institutionnel. Quelle que soit leur origine, on peut penser que ses juges restent conscients de leur responsabilité vis-à-vis de la Constitution.

Les forces armées dont les chefs s’étaient opposés sous le premier mandat à leur utilisation en matière d’ordre public ne sont sans doute pas prêtes aujourd’hui non plus à dépasser certaines lignes rouges. Pour mémoire, la fédéralisation et l’utilisation de la garde nationale dans certains Etats ne sont pas quant à elles des phénomènes nouveaux.

J’ai déjà mentionné l’importance politique des Etats. Ceux qui sont gouvernés par le parti démocrate constituent collectivement un véritable contre pouvoir. S’agissant du Congrès, les élections les plus récentes, par exemple en Virginie et au New Jersey, ont montré que le jeu habituel de l’alternance fonctionnait au profit des Démocrates. DIA 15. On note aussi que plusieurs Sénateurs républicains ont publiquement manifesté leur opposition à l’idée d’annexer le Groenland. L’échéance décisive est désormais celle des « midterms » début novembre qui peut faire basculer la majorité républicaine à la Chambre, qui est très faible.

Quelle trace laissera ce mandat sur la société américaine ?

Quant à l’effet sur la société américaine et comme j’ai essayé de le montrer dans cet exposé, il faut plutôt poser la question à l’envers. Cette présidence est le résultat de certaines évolutions historiques plus ou moins récentes des Etats-Unis. Ces évolutions vont se poursuivre. Le gouvernement de Donald Trump aura par exemple certainement des effets durables en matière migratoire, dont les grands objectifs sont largement approuvés, même si les méthodes parfois brutales utilisées, elles, sont critiquées par une majorité de la population. On ne voit pas une future administration démocrate « rouvrir les vannes ». Les Etats-Unis connaissent en la matière un des cycles longs qu’ils ont déjà parcourus dans leur histoire, succession d’ouvertures et de fermetures.

La manière de faire de la politique va aussi être influencée par la savoir-faire de l’actuelle administration et du Président dont l’art de la communication est un point fort. On voit déjà certains de ses opposants démocrates, comme le Gouverneur de Californie Gavin Newsom, s’en inspirer, sans doute pas seulement par ironie. Il s’agit de comprendre comment le style de la communication politique, le travail avec les influenceurs, les podcasts, peuvent aider à trouver un accès plus direct à des larges audiences dans la population, notamment les jeunes et tous ceux qui s’estiment laissés au bord de la route.

Une question qui me parait importante est celle de l’effet des politiques que j’appellerais anti-climatiques. Il ne me parait pas certain qu’elles se traduisent par une véritable inversion de la tendance lourde, avec la fin de l’exploitation du charbon et la part prédominante des renouvelables dans les nouvelles capacités de production électrique du pays, et ce malgré la campagne du Président Trump contre l’énergie éolienne.

Quant à la capacité de la société américaine de faire prévaloir les forces de tolérance et de liberté sur les excès (quelle que soit leur origine) qui peuvent menacer ses fondements démocratiques, vous l’aurez compris, je reste optimiste, sans négliger pour autant les tensions actuelles que je me suis efforcé de décrire objectivement. Je reconnais que cet optimisme est autant de volonté que de raison. La raison, ce sont les ressorts de la vitalité démocratique toujours en place au sein de la population, profondément attachée à ses libertés. Pour résumer, je vois les Américains dans leur grande majorité s’identifiant bien davantage au symbole du 6 juin que j’ai évoqué en introduction qu’au symbole du 6 janvier.

Quant à mon optimisme de volonté, c’est d’abord l’admiration que nous avons pour les Etats-Unis mais aussi la conviction que notre propre avenir est lié à celui de leur démocratie, et ce de deux manières.

L’effet pour nous Français et Européens

La première est évidemment l’importance de notre relation. Les coups de boutoir donnés actuellement par l’administration Trump, l’hostilité idéologique exprimée vis-à-vis de l’Union européenne en tant que telle, la description dans le discours de J.D.Vance à Munich ou dans la stratégie de sécurité nationale récemment publiée d’une Europe décadente, l’étalement de divergences sur la liberté d’expression, tout ceci ne peut que laisser l’impression d’un gouffre qui s’ouvre entre les deux rives de l’Atlantique. Peut-on se satisfaire de cette perspective sur le long terme ? Certainement pas. La défense de nos intérêts et de nos valeurs, à travers un renforcement de la souveraineté et de la puissance de l’Europe, ne s’oppose pas à terme au maintien d’une relation forte entre les démocraties des deux côtés de l’Atlantique, relation dont elles ont toutes les deux besoin ; l’exemple de la défense et de la sécurité montre au contraire combien un sursaut des Européens pour assurer bien davantage leur propre sécurité, comme le leur demande depuis longtemps leur partenaire américain, est le meilleur moyen de garantir dans la durée la viabilité de l’Alliance atlantique.

Le deuxième lien qui nous unit est que bien souvent les tendances profondes de la société américaine sont aussi à l’œuvre chez nous ou viennent à s’exporter en Europe, soit par imitation et instinct, soit plus profondément parce que finalement nos sociétés obéissent dans leurs évolutions aux mêmes forces. L’observation de ce qui se passe aux Etats-Unis, aujourd’hui comme à l’époque de Tocqueville, est donc riche d’enseignements pour notre propre démocratie. Rappelons-nous que le « héros des deux mondes », Gilbert du Motier de la Fayette, a voulu non seulement aider Georges Washington à conquérir l’indépendance des États-Unis d’Amérique, comme ceux-ci s’étaient déclarés résolus à l’obtenir il y a 250 ans. Mais qu’il a également, des deux côtés de l’Atlantique, travaillé à l’instauration de sociétés plus libres et plus justes : en plaidant auprès de son père spirituel pour l’abolition de l’esclavage en Amérique et en jouant un rôle moteur dans la Révolution française jusqu’au tournant d’août 1792. Je n’irai pas jusqu’à dire comme le Général Pershing ou plutôt son aide de camp Charles Stanton, visitant le cimetière de Picpus en 1917 : « Lafayette nous voilà ». Mais cette référence historique et nos combats communs du XXème siècle nous rappellent combien nous aurions raison, Français, Européens et Américains, de continuer à travailler ensemble, à l’âge de l’intelligence artificielle, en gardant le cap de nos valeurs communes./.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.