Communication de M. Hervé GAYMARD

Regards sur le millefeuille administratif

Parlant sous le contrôle vigilant et érudit de notre Président, je vais me risquer à faire un peu d’histoire culinaire, pour avancer que le Millefeuille semble remonter au XVIIème siècle. En tout cas sa première recette figure dans Le cuisinier françois de François-Pierre de La Varenne (1618-1678), publié en 1651. Il aurait ensuite été perfectionné par Marie-Antoine Carême, le cuisinier de Talleyrand, puis par Adolphe Seugnot, un célèbre pâtissier de la rue du Bac en 1867. À l’étranger, on le nomme le plus souvent Napoléon, car il a été exporté dans les fourgons de la Grande Armée. Il est composé de trois couches, et, selon les puristes de 729 feuilles. 1000 est donc un arrondi.

Le Millefeuille peut être excellent, avec une pâte feuilletée aérienne et une crème légère. Mais il peut être pesant avec une pâte lourde et un glaçage marbré trop sucré qui pèse sur l’estomac. C’est hélas de ce Millefeuille-là, ce « Millefeuille administratif » que le monde entier nous envie, dont je vais vous entretenir.

*

Permettez-moi tout d’abord de faire trois remarques préalables.

Je n’entrerai pas dans le jeu de rôle classique qui oppose l’État et les Collectivités Territoriales.

On entend souvent que le dérapage des comptes publics serait dû aux élus, forcément démagogues, alors même que le budget des collectivités territoriales doit être voté en équilibre réel, c’est-à-dire qu’il est interdit de recourir à l’emprunt pour financer des dépenses de fonctionnement, ce qui n’est pas le cas du budget de l’État.

À l’inverse, dans les assemblées locales, on s’égosille souvent en criant « haro sur l’État », qui sous-finance les transferts de compétence et ne respecte pas sa parole. Cette opposition État-collectivités territoriales, aussi vieille que la République, me paraît complètement stérile, car l’argent vient de la même poche, celle du contribuable, qu’il paie des impôts locaux ou nationaux. Il faut donc considérer l’ensemble de notre organisation publique pour régler notre lancinant problème de finances publiques.

Je vais tenter de m’abstraire des fonctions que j’ai exercées, ou que j’exerce encore. Élu départemental depuis plus de trente ans, président de mon département natal depuis bientôt vingt ans, je m’exprime ici à titre personnel, et je ne suis évidemment pas le représentant des Départements de France.

Je ne traiterai pas des collectivités d’outre-mer, qui ont chacune des histoires et des statuts différents. Même les départements d’outre-mer, dont le statut est proche des départements métropolitains, ont des spécificités, notamment fiscales, et ont fait l’objet de débats institutionnels comme la question de l’assemblée unique agrégeant la région et le département, ou la question de la bi départementalisation, comme à La Réunion, qui mériteraient une communication spécifique.

*

Il y a, en réalité, deux catégories de millefeuille : le millefeuille vertical et le millefeuille horizontal.

Même si le sujet est d’importance, je ne m’étendrai pas sur le millefeuille vertical, c’est-à-dire les démembrements de l’État, que fustigeait déjà la Cour des Comptes dans les années 1960, et que l’on qualifie parfois de « déconcentration fonctionnelle ». Au fil des décennies, l’État a délégué certaines de ses compétences à quantité d’organismes qui parfois dupliquent les administrations centrales : Agences, Autorités, Commissions. La commission d’enquête du Sénat, dont les travaux se poursuivent, a dénombré 103 Agences, 434 opérateurs et 317 organismes consultatifs. C’est beaucoup trop, bien sûr, et un des effets pervers est de diluer les responsabilités et de ralentir le processus de décision.

Mais sur ce sujet, il faut se garder d’un jugement à l’emporte-pièce, et retenir plutôt une approche au cas par cas, confirmer les organismes utiles et au besoin redéfinir clairement leur relation avec l’autorité politique, et supprimer les autres. Attendons donc l’issue des travaux du Sénat pour aborder ce sujet sereinement. Et attendons de voir la postérité des déclarations récentes de la Ministre des Comptes Publics, qui affirme vouloir supprimer ou fusionner le tiers de ces excroissances dans le budget 2026. J’ai été partie prenante naguère comme membre du gouvernement à la réorganisation de notre dispositif de sécurité sanitaire, et de notre gouvernance hospitalière, puis plus récemment comme législateur à la redéfinition des outils de notre politique culturelle extérieure, et d’attractivité de notre Enseignement Supérieur, comme le savent bien Xavier Darcos, Jean-Robert Pitte, et Jean-David Levitte. Je sais donc que le diable se niche dans les détails, et qu’il ne faut pas retenir une approche trop simpliste.

Venons-en maintenant au millefeuille horizontal. Et là encore, il convient de distinguer deux questions différentes, bien qu’elles ne soient pas sans lien : d’une part l’organisation territoriale de l’État, et d’autre part la superposition des collectivités territoriales, qui est l’objet principal de cette communication.

Depuis un demi-siècle, l’organisation territoriale de l’État a été marquée par trois réformes importantes :

Les lois de décentralisation de 1982 ont retiré aux Préfets le rôle de chef de l’exécutif du département au profit du président du conseil général, et transféré une partie du personnel des administrations déconcentrées de l’État aux conseils généraux, dotés de compétences élargies, notamment dans le domaine social.

Les ordonnances de 1996, créant les Agences Régionales d’Hospitalisation, devenues depuis Agences Régionales de Santé, intégrant les compétences médico-sociales, ont créé de ce fait des « Préfets Sanitaires », nouveaux dans le paysage de l’État déconcentré.

La Réforme de l’Administration Territoriale de l’État de 2010, fille de la Révision Générale des Politiques Publiques, a fait de la région le niveau de droit commun des politiques de l’État, plaçant le préfet de département sous la coordination du préfet de région en ce qui concerne les politiques publiques à l’exclusion des questions de sécurité.

Aujourd’hui l’organisation de l’État territorial n’est pas satisfaisante, car « elle est déconnectée de l’évolution des collectivités territoriales », et « résulte d’une gestion mal maîtrisée de la réduction des services déconcentrés de l’État », comme le souligne un rapport récent de la Cour des Comptes.

Les administrations régionales, notamment les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, sont très éloignées du terrain, et encore davantage depuis la création des 13 grandes régions dans l’Hexagone et 5 départements et régions d’outre-mer. Les administrations départementales ont été évidées, au moment-même où le rôle des Départements était conforté. Se pose également un problème de coordination avec les échelons territoriaux des opérateurs de l’État, notamment l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il semblerait que le rôle des Préfets de département soit en cours de réévaluation. Mais il faudrait aller bien au-delà, et que l’État définisse une vraie stratégie pour son administration territoriale.

*

J’en viens maintenant à la question de l’organisation territoriale de notre pays et de la superposition des collectivités territoriales. En abordant successivement trois points :

- Un tableau de la situation au travers de la question des finances publiques, qui montre bien la complexité du dispositif ;

- La décomposition du millefeuille entre les collectivités territoriales, et ses dérives ;

- Les réformes souhaitables.

I

Cela étant posé, je voudrais, pour vous ouvrir l’appétit, vous proposer une brève promenade dans le jardin à l’anglaise que sont les Finances Publiques de la France.

Comme on n’est jamais ce que l’on prétend être, le décor budgétaire et fiscal de notre propos n’obéit en rien à une logique cartésienne, et n’est en rien un jardin à la française. Et ce prologue financier est un préalable indispensable, car on l’oublie souvent quand on réfléchit à l’organisation territoriale. Un grand historien, à l’œuvre originale, Jean Meyer, a écrit naguère dans un de ses ouvrages, suscité et préfacé par notre ancien confrère Pierre Chaunu, Le poids de l’État, la phrase suivante : « Il n’est d’histoire de l’État que financière. Le reste suit, du moins la plupart du temps. » Je ne sais pas ce qu’en pensent nos confrères historiens. C’est peut-être faire bon marché du rôle des « forces profondes », et des courants intellectuels et spirituels, mais dans un pays qui n’aime pas beaucoup l’économie, cette notation me semble salubre.

Je n’ai évidemment pas la prétention d’épuiser le sujet, mais je voudrais faire trois remarques.

Première remarque : au pays de Descartes, notre cartographie budgétaire et fiscale relève du Père Ubu d’Alfred Jarry et de sa « pompe à phynances ». Loin du jardin à la française, nous sommes dans un jardin à l’anglaise, dans laquelle ne se retrouvent que quelques rares spécialistes. Et je voudrais remercier l’INSEE et son directeur général, M. Jean-Luc Tavernier, d’avoir bien voulu m’aider à élaborer cette cartographie des finances publiques de la France.

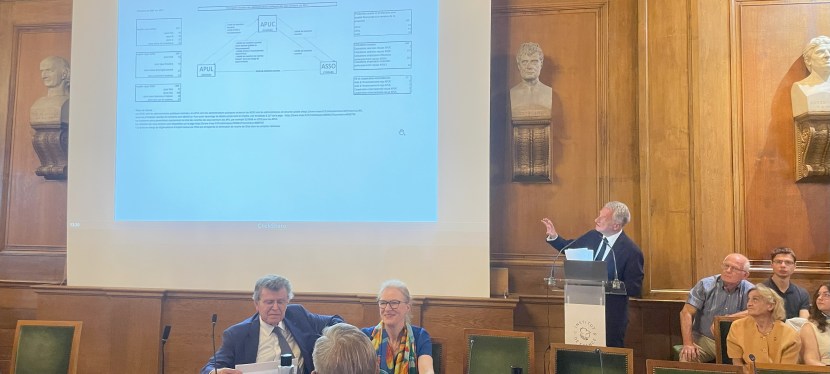

Ce seul schéma des principales recettes des administration publiques, (État, collectivités locales, sécurité sociale), donne une idée de la complexité de notre système financier. Il convient de rajouter à ce tableau les liens budgétaires avec l’Union Européenne. Le prélèvement sur recettes s’est élevé à 21,4 Mds€ en 2024 (23,3 Mds€ prévus en 2025), soit 7 % des recettes de l’État. Le solde net s’élève à environ 10 Mds€, quand l’on intègre les retours budgétaires de l’UE (agriculture, développement régional, fonds social).

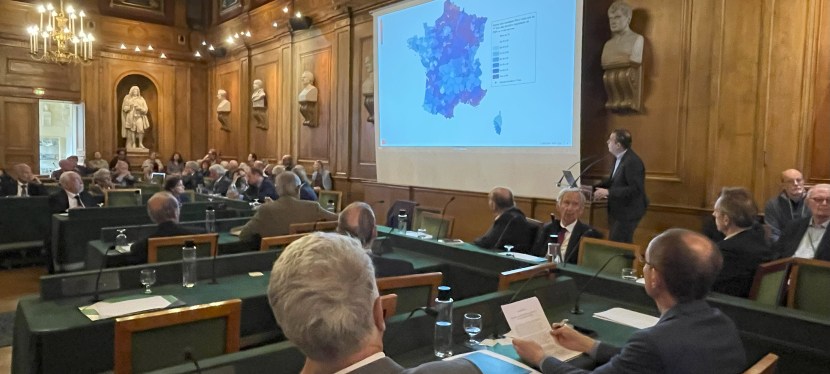

Les dépenses des collectivités locales s’élèvent à 291 Mds €, à hauteur de 50 % pour le bloc communal (37 % pour les communes, 13 % pour les intercommunalités), 37 % pour les départements, et 13 % pour les régions. Si on considère l’investissement 60 % pour le bloc communal (42 % communes, 18 % intercommunalité), 20 % pour les départements, 20 % pour les régions.

Deuxième remarque : notre système est marqué par la confusion des responsabilités et des financements. Pour résumer le propos, je dirais qu’il est très fréquent que « qui paye ne commande pas, et qui commande ne paye pas. »

Quelques exemples, en s’en tenant aux masses budgétaires les plus importantes.

Le budget des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (5,4 Mds €), à l’exception de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et des Marins-Pompiers de Marseille, est financé à 100 % par les collectivités territoriales (59 % Départements et 41 % communes et intercommunalités). Mais la responsabilité opérationnelle, comme il est normal, incombe à l’État. Le Département n’a aucune compétence en matière de sécurité civile, compétence partagée entre le Préfet et le Maire sur son territoire.

Les Allocations Individuelles de Solidarité, sont des dépenses qui relèvent d’une logique de sécurité sociale, c’est-à-dire que c’est le droit à prestation défini par la loi ou le règlement qui vaut ordonnancement de la dépense publique. L’assemblée délibérante ne décide donc pas du niveau de ces dépenses, et se borne à les constater. C’est le cas de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie pour les personnes âgées dépendantes, la Prestation de Compensation du Handicap, ainsi que du Revenu de Solidarité Active, dont la charge nette pour les Départements est de 32 milliards d’Euros, en constante augmentation. Les Départements ne sont donc pas maîtres de leurs décisions pour plus de 40 % de leurs dépenses, et même 50% si on y intègre les dépenses y afférentes nécessaires (salaires, immobilier, frais de fonctionnement)

Prenons trois derniers exemples.

Le financement des EHPAD. Il est d’une complexité effrayante, puisqu’il est composé d’un forfait soin, financé par les crédits de l’assurance maladie, d’un forfait hébergement, financé par le Département, et par le reste à charge des familles. Chaque année le règlement du budget de chaque établissement donne lieu à un travail inouï pour les fonctionnaires en charge du dossier.

Le financement des collèges et des lycées. Les règles semblent claires. Les Départements et les Régions financent les investissements et le fonctionnement, la pédagogie relevant du financement de l’État. Mais le gestionnaire est un agent de l’État, et pas un agent territorial. Et comme l’État baisse ses dotations pédagogiques, nombre de chefs d’établissement les financent sur les crédits de fonctionnement, ce qui peut provoquer des discussions, parfois des contentieux, interminables qui occupent le Rectorat, le Préfet voire la Chambre Régionale des Comptes.

Alors que la politique de l’immigration est une compétence exclusive de l’État, ce sont les Départements qui, sous-couvert de leur compétence en matière d’aide sociale à l’enfance, prennent en charge le coût croissant des mineurs étrangers isolés, que l’on désigne dorénavant comme mineurs non accompagnés.

Quelles sont les conséquences de cette confusion ?

Cela nourrit l’incompréhension, donc le scepticisme démocratique. Comment expliquer au citoyen que c’est un élu qui préside le CA du Service Départemental d’Incendie et de Secours, alors que ce sont le Préfet, et le maire sur son territoire qui commandent ? Comment expliquer que le maire qui préside le conseil de surveillance de l’Hôpital n’a aucun pouvoir ?

Cela provoque la création « d’usines à gaz » budgétaires qui mobilisent de l’énergie politique et occupent nombre de fonctionnaires qui seraient plus utiles dans d’autres emplois. Et on est contraint de créer des mécanismes de péréquation ou de compensation pour pallier le défaut systémique, par exemple quand un Département n’est pas en mesure de régler la totalité des allocations individuelles de solidarité.

Troisième remarque : l’impossible autonomie financière des collectivités locales, due à l’impossibilité d’une réelle fiscalité locale.

L’histoire de la fiscalité locale depuis la Révolution française est éclairante, en ce qu’elle révèle l’impossibilité de concilier la localisation de l’impôt et l’équité de ressources pour les collectivités territoriales, et encore moins de le moderniser, car le coût politique est trop fort pour sortir de l’archaïsme. Et pour s’en tenir aux évolutions contemporaines, on pourrait résumer le tout en disant : pour financer les rustines, à la fin c’est toujours la TVA qui trinque, car il n’est d’autre choix possible que d’en affecter une partie aux collectivités locales !

Je m’explique.

Considérons la fiscalité directe locale.

En 1791, la Constituante institue la contribution foncière, la contribution mobilière, la patente, puis le Directoire institue la contribution sur les portes et fenêtres en 1798, qui sera supprimée en 1926. Ce sont des impôts d’État, mais comme il faut trouver des ressources pour les communes, puis pour les départements, plus tard au cours du XIXème siècle, on leur permet de voter des centimes additionnels. Quand on supprime ces contributions, pour les remplacer par l’impôt sur le revenu en 1914-1916, on maintient leur calcul théorique, « les principaux fictifs », pour que les collectivités puissent continuer à voter les centimes additionnels jusqu’à la loi du 10 janvier 1980 qui permet enfin aux communes de voter directement les taux ! La réforme de la fiscalité directe avait été décidée par l’ordonnance du 7 janvier 1959, mais l’ardeur réformatrice de la Vème République en ses débuts, s’enlise : la taxe d’habitation et les taxes foncières ne seront créées que par la loi du 31 décembre 1973, et la taxe professionnelle par la loi du 29 juillet 1975. Voilà pour ce qui concerne les taux.

Mais dans le calcul de l’impôt local, il y a aussi les bases d’imposition. Et ces bases sont tellement archaïques que leur révision est coûteuse, à la fois budgétairement, et politiquement, car quand on réforme ceux qui perdent protestent et ceux qui gagnent se taisent. Donc, au fil des années, on décide des exonérations pour des raisons sociales, comme pour la taxe d’habitation, ou pour des raisons économiques, comme pour la taxe professionnelle, qui pénalisait à la fois l’emploi et l’investissement. On en est même venu à supprimer la taxe d’habitation pour la résidence principale. De même la vignette automobile, créée en 1956 par Guy Mollet, a été supprimée en 2000 pour les particuliers et en 2006 pour les entreprises. La taxe professionnelle, n’a pas été supprimée, mais profondément réformée en 2011, avec la création de la Contribution Économique Territoriale[1], composée de la Cotisation Foncière des Entreprises et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises.

Considérons maintenant la fiscalité indirecte locale.

Je devrais dire « feu la fiscalité indirecte locale » car elle a été supprimée, à l’exception notable des droits de mutation, désormais seule ressource fiscale des départements. Et cette histoire mérite d’être contée. Pendant tout le XIXème et jusqu’à la moitié du XXème siècle, une des ressources fiscales les plus importantes des villes est l’octroi. Très impopulaire, il fait l’objet de nombreuses tentatives de réforme, qui toutes échouent, jusqu’à 1943 quand le gouvernement de Vichy le supprime, et le remplace par la création de la taxe locale, un impôt local sur les ventes. Sa seule trace figure en quatrième de couverture des ouvrages des années 1950 et 1960, à côté du prix conseillé « 10 NF + TL ». Au 1er janvier 1968, la TVA, créée en 1953, est étendue au commerce. La TVA et la TL ne pouvant coexister, cette dernière est donc supprimée. Et comme il faut trouver une recette de substitution aux communes, on leur affecte la taxe sur les salaires. Mais c’était sans compter mai 1968 et les accords de Grenelle ! En contrepartie de la hausse des salaires, le patronat obtient la suppression de la taxe sur les salaires, sauf pour les associations et les compagnies d’assurances. Une fois encore, il faut trouver une recette de substitution. Et l’on crée le Versement Représentatif de la Taxe sur les Salaires, le VRTS, prélèvement sur les recettes de la TVA, que l’on répartit au profit des communes, qui deviendra la Dotation Globale de Fonctionnement en 1979.

Dès lors va se produire un double mouvement.

L’impossible réforme de la fiscalité locale se traduit par une affectation croissante du produit de la TVA[2] au profit des collectivités locales et à la Sécurité Sociale : 50 % à l’État[3], 20 % aux collectivités locales, 28 % à la Sécurité Sociale, 2 % à l’audiovisuel public. Et la répartition de ce produit est de plus en plus complexe. On crée au fils des décennies des mécanismes de péréquation verticale de la DGF[4], pour tenir compte des spécificités des communes, avec des dotations spécifiques qui font le miel des spécialistes. La TVA est donc un impôt de quotité dans sa perception, mais dont le tiers de son produit relève de la logique d’un impôt de répartition.

À quoi il convient de rajouter les mécanismes de péréquation horizontale, c’est-à-dire que l’on prélève une partie des recettes des collectivités locales pour les répartir à d’autres collectivités considérées comme nécessiteuses. Ainsi ont été créés le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales, le Fonds national de Péréquation des Droits de Mutation à titre onéreux pour les Départements, les Fonds Départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France. Les montants concernés sont considérables. La péréquation verticale s’élève à 10 milliards d’Euros, et la péréquation horizontale à 6 milliards d’Euros.

Concluons sur la question toujours posée, jamais résolue de « l’autonomie financière » des collectivités territoriales. C’est un principe constitutionnel depuis la révision constitutionnelle de 2003, qui prévoit que les collectivités disposent librement de leurs ressources, dont « une part déterminante » doit être constituée de « ressources propres. » La densité juridique de ce concept peut laisser songeur, car on ne voit pas ce que pourrait être la sanction du juge constitutionnel si ce principe n’était pas respecté. En réalité, il convient de distinguer l’autonomie financière de l’autonomie fiscale. Le calcul de l’autonomie fiscale ne prend en compte que les ressources assises sur le pouvoir de taux de la collectivité. Le calcul de l’autonomie financière intègre également la fiscalité affectée par l’État.

On peut donc faire un double constat :

L’autonomie financière, définie et protégée par la Constitution, est en croissance continue depuis 2003 pour les trois niveaux de collectivités.

En revanche l’autonomie fiscale baisse continûment pour atteindre seulement 36 % pour le bloc communal, 22 % pour les départements et 10 % pour les régions.

II

Évoquons maintenant la question territoriale.

Un jour, lors d’une campagne électorale, une électrice me dit avec un solide bon sens : « Il y a deux seuls élus dont je comprends vraiment à quoi ils servent : le maire et le président de la République. » Elle faisait écho involontairement à cette phrase de Malraux dans son discours du 4 septembre 1958 évoquant les incarnations de la République : « J’ai souvent le visage d’un vieux maire, ancien combattant de 14, avec son bras qui manque et ses cheveux blancs. »

La commune est donc pour les Français la collectivité territoriale de référence. Le maire est le seul élu de la République à être également officier d’État-Civil, Officier de police judiciaire et doté d’un pouvoir général de police administrative. La grande loi de 1884 lui donne la clause générale de compétence, au terme d’une disposition qui a la clarté du code civil : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, seule la commune dispose de cette clause générale de compétence. Sous la Révolution, 41 000 communes ont succédé aux Paroisses, par la loi du 14 décembre 1789, sans que leur cartographie soit modifiée. Elles étaient encore 40 000 à la fin de l’Empire, 38 000 en 1936, 36 500 en 2004, et désormais 35 000, soit 40 % des communes de l’Union Européenne. 2 500 communes ont été supprimées depuis la seconde guerre mondiale, du fait des « lois Marcellin » en 1971, et de la création plus récente de « communes nouvelles. » Parallèlement, l’intercommunalité est montée en puissance. D’abord volontaire, elle est désormais obligatoire, avec 1 244 Établissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre qui couvrent l’ensemble du territoire, 21 métropoles, 14 communautés urbaines, 229 communautés d’agglomération et 990 communautés de communes, ainsi que la Métropole de Lyon qui a un statut sui generis.

Le Département est une création de la Révolution française en 1790, même si d’Argenson l’avait proposé au Roi en 1665, et que la province de Bretagne est divisée en quatre départements en 1734 (Brest, Vannes, Saint-Malo et Nantes). Il y a d’abord la tentation géométrique avec des damiers homothétiques, 70 départements pour Duport en juillet 1789, 80 pour Thouret. Mais c’est le projet Sieyès-Thouret, basé sur la carte de Cassini, avec 83 départements, qui est retenu dans le premier semestre de 1790. Il met fin aux provinces d’ancien régime, divise des entités préexistantes, les bailliages notamment, mais tient compte des pays naturels pour les regrouper dans un nouveau cadre. Au gré des dilatations impériales en Europe et en Algérie, du rattachement du Comté de Nice et de la Savoie, de 1792 à 1815, puis définitivement à partir de 1860, de la perte de l’Alsace-Moselle en 1871 à sa réintégration en 1918, de la création du Territoire de Belfort, de la création des départements de la couronne parisienne à la suite de l’éclatement de la Seine-et-Oise, de la bi départementalisation de la Corse en 1976, de la départementalisation de Mayotte en 2011, le nombre de départements a beaucoup fluctué, de 81 à 134[5], pour s’élever aujourd’hui à 96 départements métropolitains et 5 départements d’outre-mer, dont trois cumulent les compétences de la région (Martinique et Guyane depuis 2015, Mayotte depuis 2011).

Dans cette histoire touffue, les limites départementales ont peu varié. Le Var a été privé de l’arrondissement de Grasse pour créer, avec le Comté de Nice, le département des Alpes-Maritimes en 1860, ce qui a pour effet que le Var ne coule plus dans le Var. Le département du Rhône a été agrandi au détriment de l’Isère[6] qui perd 28 communes en 1966, en 1967 et 1971. Le département de l’Ain est également amputé de six communes en 1966, pour créer la Communauté Urbaine de Lyon.

Le projet le plus abouti de redécoupage départemental fut celui de Michel Debré et Emmanuel Monick, qui dans un livre publié en 1945 sous le pseudonyme de Jacquier-Bruère, Demain la France, proposent de créer 50 grands départements à partir des arrondissements existants.

Une fois considérées ces évolutions territoriales, depuis 235 ans le département a connu bien des mutations. Conçu comme une circonscription administrative de l’État, avec un Préfet à sa tête, le Département est devenu une collectivité territoriale par la loi du 10 août 1871. Il y avait des conseillers généraux dès l’origine, d’abord désignés par l’État, puis élus au suffrage censitaire à partir de 1833, et au suffrage universel en 1848, et définitivement en 1871. Mais c’est le Préfet qui est l’exécutif du Conseil Général jusqu’en 1982. Cela est passé inaperçu, mais le premier projet de Constitution de 1946 rejeté par referendum, disposait que le président du Conseil Général devenait le chef de l’exécutif. Et depuis 1982, le Département a vu successivement accroître son champ de compétences.

On ne peut évoquer le Département sans parler du canton, intimement lié à l’histoire de France, du moins dans sa partie rurale si longuement prépondérante. C’est d’abord une circonscription judiciaire, avec le juge de paix de sa création en 1790 jusqu’à sa suppression en 1959. C’est une circonscription électorale depuis 1834 pour la désignation des conseillers généraux, devenus conseillers départementaux. Mais c’est surtout l’horizon de la vie quotidienne pour plusieurs générations de Français : c’est au chef-lieu de canton que se tient le conseil de révision pour les conscrits ; c’est le siège de la brigade de Gendarmerie ; c’est la subdivision de l’Équipement avec ses cantonniers, et son « Monsieur l’ingénieur subdivisionnaire des Ponts-et-Chaussées » qui est une importante notabilité locale. Comme circonscription électorale, ils ont été redécoupés de façon aléatoire au fil des décennies, et plus récemment sur une base démographique en créant de grands cantons dans lesquels sont élus solidairement une femme et un homme. Mais ce découpage a été établi sur une base départementale, ce qui explique la disparité très grande du nombre de cantons selon le département.

On a longtemps dit que les Départements étaient une création artificielle. Il est vrai que les anciennes provinces ont été éclatées. Mais on peut se poser la question de savoir si pour l’entendement des 28 millions de Français de 1790, dont l’horizon était le village, la paroisse, peut-être le canton, si ce redécoupage a changé grand-chose dans leur vie quotidienne. Ainsi s’explique peut-être que le département se soit finalement imposé assez facilement, même si ce fut progressif. Relevons le rôle important de la géographie, puisque le nom de la plupart des départements désigne des cours d’eau ou des montagnes, ce qui est la preuve de leur enracinement. Le Département fait donc partie de longue date de l’imaginaire des Français, et est devenu leur ancrage territorial mental, comme le prouve leur attachement à faire figurer le numéro de leur département sur les plaques d’immatriculation quand on a voulu récemment le retirer.

La Région est la dernière-née des collectivités territoriales.

Après la suppression des 35 Provinces de l’Ancien Régime, et avec la création des Départements, l’horizon régional disparaît de l’organisation administrative et politique de la France. Des revendications régionalistes, souvent anti-républicaines comme le félibrige, cultivent la nostalgie des anciennes provinces, le plus souvent sur une base culturelle et linguistique. Mais ce sont surtout les géographes qui imaginent ce que pourraient être de nouvelles régions. Pierre Foncin dessine « treize ensemble » en 1891, et Paul Vidal de la Blache une dizaine « d’assemblages géographiques » en 1913. Après la première guerre mondiale, pour la reconstruction, les 17 « régions Clémentel » concernent l’organisation territoriale des Chambres de Commerce et d’Industrie. En 1941, le gouvernement de Vichy crée les préfets régionaux qui ne survivent pas à la chute du régime. En 1948, 13 inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire (IGAME) sont désignés pour coordonner l’action des préfets de département. En 1955, 22 régions de programmes sont créées en lien étroit avec le Plan et dans une optique d’aménagement du territoire. En 1960, l’État s’organise au niveau régional, puis à la faveur des mesures de déconcentration de 1964, crée les CODER, Commission de développement économique régional, qui réunit des élus, des représentants du monde économique et des personnalités désignées par l’État.

Après l’échec du referendum sur la régionalisation de 1969, l’Établissement Public Régional est créé en 1972, il prend le nom de « conseil régional » en 1973, mais régi par le principe de spécialité il exerce peu de compétences, et l’exécutif est le préfet de région. Les conseillers régionaux sont désignés par les conseils généraux et certaines villes, ainsi que par les acteurs économiques.

La Région ne devient une collectivité de plein exercice qu’à partir de 1982, et les premiers conseillers régionaux élus au suffrage universel direct ne le sont qu’à partir de 1986. Elles sont au nombre de 22, suscitant des débats récurrents de frontière, comme la question de la Loire-Atlantique qui ampute la Bretagne d’un département depuis le découpage de Vichy ; la Haute et la Basse-Normandie ; les deux départements savoyards au sein de Rhône-Alpes ; le Territoire de Belfort, historiquement alsacien, rattaché à la Franche-Comté… On peut dire sans se trop se risquer que dans la France des 22 régions, fort peu de Français avait un attachement charnel à leur région administrative, à l’exception de la Bretagne, de l’Alsace, de la Normandie, de la Corse et de l’Auvergne. Depuis 2016, elles sont au nombre de 13, au terme d’un redécoupage qui a été fait dans des conditions acrobatiques, un soir, sur un coin de table à l’Élysée. Comme les départements, les régions ont été dotées de compétences accrues en 1982, puis en 2004 à la faveur de l’acte II de la décentralisation.

Mais le millefeuille est encore plus complexe, du fait de nombre de statuts spécifiques, et du « droit à la différenciation » introduit par la loi du 21 février 2022, sur lequel nous n’avons encore suffisamment de recul. Citons, sans entrer dans les détails à ce stade,

Le statut particulier de la Corse, avec la Collectivité de Corse, qui depuis le 1er janvier 2018 a absorbé les deux conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse du Sud, élue au scrutin proportionnel.

La Collectivité Européenne d’Alsace[7], créée le 1er janvier 2021, regroupe les deux conseils départementaux du Bas et du Haut-Rhin, avec quelques compétences supplémentaires au faible impact budgétaire, mais qui demeure au sein de la région Grand-Est, ce qui est un objet permanent de débat.

La métropole de Lyon, créée le 1er janvier 2015 est un mouton à cinq pattes, unique en son genre, puisqu’elle réunit les compétences d’une métropole, et celles du département pour les 58 communes qui la composent. Il demeure néanmoins un conseil départemental du Rhône, compétent pour 158 communes rurales, dont le siège au cœur de Lyon, se situe dans un lieu où il n’a plus aucune compétence !

Il me faut enfin mentionner le laboratoire inouï que constitue la « Région Capitale » où coexistent et se superposent une Ville-Département, des conseils départementaux, un conseil régional, et depuis le 1er janvier 2016, la métropole du Grand Paris, qui concentre de nombreuses critiques, formalisées dans un rapport de la Cour des Comptes de janvier 2023.

Pardonnez-moi cette longue errance dans ce labyrinthe financier et institutionnel, dont je n’ai d’ailleurs pas exploré tous les recoins, mais qui me semblait indispensable, avant de se poser l’éternelle question : Que faire ?

III

Cette question, « Que faire ? », appelle immédiatement trois interrogations :

- De quelle énergie politique dispose-t-on ?

- Quels sont les objectifs poursuivis ?

- Quelles réformes faut-il entreprendre ?

L’énergie politique

L’énergie politique est aujourd’hui moins dense et moins durable que naguère, dans une société où l’immédiateté règne, et où le désenchantement démocratique ruine la capacité d’action des élus.

Il est donc un concept militaire qu’il convient d’appliquer à la gestion des affaires publiques, qui est celui de « l’économie des forces. » La question qu’il faut donc se poser dans la France d’aujourd’hui est, me semble-t-il, celle-ci : une réforme d’ampleur de l’organisation territoriale s’impose-t-elle comme une priorité, parmi les très nombreux défis que notre pays doit relever ?

Ma réponse est à double détente.

Je ne pense pas qu’il faille se lancer dans un « grand soir » de l’organisation territoriale car les petits matins sont toujours imprévisibles et souvent douloureux. Depuis 1982, et singulièrement depuis 2003, notre organisation territoriale a fait l’objet de réformes incessantes.[8] Il faut les digérer et les évaluer. Et l’on sait le retard que nous avons dans l’évaluation des politiques publiques. De ce point de vue, d’ailleurs, je pense que les comparaisons internationales sont instructives, mais que chaque pays a son histoire et sa singularité. La France n’est pas un État fédéral, mais un État paradoxal, à la fois unitaire et décentralisé, comme le dispose la Constitution dans son article 1er, depuis la révision constitutionnelle de 2004[9]. De même, il y a chez chaque Français un attachement à sa commune. On ne peut pas ne pas en tenir compte.

Mais je ne suis pas adepte d’Henri Queuille, qui disait : « Il n’est pas de problème que l’absence de solution ne finisse pas par résoudre. » Je pense donc que l’on ne peut pas rester inerte, et qu’une organisation territoriale réaménagée doit contribuer à ce qu’il faut bien appeler, sans verser dans l’emphase, l’impérieux redressement national.

Et c’est à ce stade de notre réflexion qu’il faut bien définir les objectifs à atteindre.

J’en vois trois, intimement liés : responsabiliser, simplifier, alléger, qui servent le même but qui doit être celui de réduire nos dépenses publiques.

De ce point de vue, je voudrais faire une remarque préliminaire relative au budget des collectivités territoriales, qui ont été en forte augmentation ces dernières décennies, ce qui nourrit le procès souvent fait aux élus de gaspiller l’argent public. Il est vrai que de 1983 à 2014, en moyenne les dépenses des collectivités locales ont augmenté plus vite que le PIB, du fait des très nombreux transferts de compétences. Mais ce n’est plus le cas depuis 2014. Toutefois, la part de la dépense locale dans la dépense publique totale ne s’élève qu’à 20 %, alors que la moyenne européenne est de 34 %, même s’il conviendrait de neutraliser le biais de la dépense consacrée à la défense qui représente 1 point de PIB de plus pour la France que pour ses partenaires de l’Union Européenne.

Je ne suis pas le représentant syndical des élus, et je sais que toutes les collectivités locales ne sont pas bien gérées, ni plus ni moins que l’État d’ailleurs. Mais je voudrais rappeler un certain nombre de faits. Le budget des collectivités doit être voté en équilibre réel, c’est-à-dire qu’il leur est impossible de s’endetter pour couvrir des dépenses de fonctionnement. Une partie de l’augmentation des dépenses est liée, d’une part à l’inflation normative, d’autre part à l’augmentation des prestations sociales. Une autre partie de l’augmentation des dépenses est liée à l’amélioration des services rendus à la population, eux-mêmes liés à des évolutions sociologiques. Un seul exemple qui concerne tous les financeurs publics : la prise en charge de la petite enfance et des modes de garde, ne peut pas être le même dans la France des années soixante et la France d’aujourd’hui du fait de la généralisation du travail féminin et l’augmentation de la monoparentalité. Si l’on veut réduire les déficits et donc l’endettement, il faut bien sûr réformer les structures pour supprimer des emplois publics. Mais il faut bien être conscient que les réductions de dépenses doivent porter non seulement sur les structures et les processus (de ce point de vue l’intelligence artificielle peut permettre sans doute de faire des gains considérables), mais aussi sur certaines politiques publiques, ce qui est toujours difficile à affronter politiquement.

Quelles réformes entreprendre ?

Il faut d’abord savoir quelle réforme ne pas entreprendre. À rebours d’une idée reçue, je pense que l’idée de supprimer un niveau de collectivité est une chimère[10]. Et ne permettrait pas de réaliser les économies que l’on pourrait imaginer, car il faudrait bien qu’une autre collectivité publique exerce ses compétences. Par exemple, la suppression des Départements induirait une économie du coût des indemnités des élus de 130 M€, soit 0,008 % de la dépense publique.

D’abord parce que le couple commune-intercommunalité me semble pour l’essentiel stabilisé, tant du point de vue du périmètre des intercommunalités, de la répartition des compétences qui a été clarifiée[11], que des règles financières. Il convient seulement de favoriser davantage la création de communes nouvelles, ainsi que le regroupement de petites intercommunalités. Et davantage associer les élus municipaux qui ne siègent pas au conseil syndical de l’intercommunalité.

La question est plus complexe s’agissant du couple département-région. On sait qu’il a été question de la suppression du Département, d’abord dans le rapport Mauroy de 2000, qui préconisait son « évaporation », et que le premier ministre Manuel Valls, dans sa déclaration de politique générale du 16 septembre 2014, avait annoncé sa disparition programmée, en lui retirant dans un premier temps toutes les compétences non sociales, les compétences sociales étant confiées dans un deuxième temps à d’autres opérateurs publics. Mais paradoxalement, la loi NOTRe du 7 août 2015, issue de cette déclaration, a renforcé le rôle du département en créant d’immenses régions fort éloignées du citoyen. Il n’est donc plus question aujourd’hui de supprimer le département.

Bien isolé parmi mes collègues présidents de conseils départementaux, j’avais été un ardent promoteur de la préconisation faite en 2009 par le comité présidé par M. Balladur (dont faisait partie notre confrère Jean-Claude Casanova), à savoir la création du conseiller territorial, siégeant en lieu et place des conseillers généraux et régionaux, à la fois au conseil départemental et au conseil régional. Chaque collectivité gardait des compétences obligatoires, et pour ce qui concerne les compétences subsidiaires, elles auraient eu le libre de choix de les exercer au niveau territorial jugé le plus approprié, appliquant ainsi une sorte de « subsidiarité locale. » Cette proposition traduite dans la loi du 16 décembre 2010, n’est jamais entrée en application, car elle a été abrogée par la nouvelle majorité, dès l’élection du Président Hollande en 2012.

On peut penser que la question du conseiller territorial est désormais forclose, car la taille des grandes régions induirait des assemblées encore plus pléthoriques qu’elles ne le sont aujourd’hui. Faut-il procéder à un redécoupage des régions ? Je ne le pense pas car faire et défaire sans cesse ne me semble pas être de bonne politique. Toutefois, le rapport Woerth de 2024 avance une proposition astucieuse : les conseillers territoriaux seraient élus dans un scrutin binominal paritaire ; les deux élus siègeraient au conseil départemental ; l’un d’entre eux, fléché dès l’origine, siègerait au conseil régional. Cette formule aurait le mérite de diminuer le nombre d’élus territoriaux, de rapprocher l’élu de l’électeur, et d’instituer un lien organique entre le département et la région.

Je voudrais évoquer pour mémoire la question de l’organisation de la « Région Capitale », qui devrait faire l’objet d’une réflexion particulière, dans le prolongement du chantier du « Grand Paris » lancé par le rapport du comité Balladur, et qui a connu bien des vicissitudes et suscité bien des enchevêtrements. Tout le monde s’accorde avec l’idée qu’il conviendrait de supprimer la Métropole et transférer ses compétences à la Région.

S’agissant des réformes à mettre en œuvre, laissons-nous guider par le simple bon sens, ainsi qu’en retenant certaines préconisations de la Cour des Comptes, et des rapports publiés en 2024, l’un par M. Éric Woerth, l’autre par M. Boris Ravignon, intitulé « Coût des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités : évaluation, constats et propositions. » Ce coût est évalué à 7,5 Mds €, dont 6 Mds € à la charge des collectivités, et 1,5 Mds € à la charge de l’État.

La feuille de route pourrait être la suivante :

- Appliquer le principe : « qui commande paye. »

Il convient donc de nationaliser le financement des allocations individuelles de solidarité. Une expérimentation est d’ailleurs en œuvre dans certains départements s’agissant du RSA. Ainsi la CNSA constituerait-elle la cinquième branche de la Sécurité Sociale, dont on parle depuis si longtemps. Il convient également de nationaliser le financement des Service Départementaux d’Incendie et de Secours, désormais placés sous la responsabilité exclusive du Préfet. Ces deux réformes simplifieraient considérablement l’architecture budgétaire des départements, et rendrait inutile la péréquation horizontale, – notamment entre les départements – qui donne lieu à de véritables comptes d’apothicaires, au sujet desquels personne n’est jamais d’accord.

- Redéfinir et unifier les compétences, en associant les moyens financiers idoines.

Il s’agit de rendre plus cohérent les blocs de compétence, en matière d’action sociale en consolidant le rôle du département, (dépendance, handicap, médecine scolaire, accès aux soins, financement des EHPAD), en décentralisant la politique du logement (intercommunalités urbaines et départements), en transférant le réseau résiduel des routes nationales, en clarifiant les responsabilités en matière scolaire, en clarifiant les responsabilités de la politique de transition écologique.

Il est également souhaitable de réduire le coût de gestion des financements croisés, en convertissant les subventions d’investissement de l’État en majoration des dotations de fonctionnement.

Une proposition intéressante est de faire du préfet de département l’interlocuteur unique pour les services et agences de l’État.

- L’éternelle question fiscale

Tout le monde s’accorde sur la nécessité de restaurer un levier fiscal pour les départements et les régions, afin de leur permettre de disposer de ressources associées et assumées pour mettre en œuvre leurs politiques volontaristes. Le rapport Ravignon conclut sagement : « Comme il paraît peu réaliste de créer des impôts nouveaux, la piste d’un partage d’impôts nationaux avec les départements et les régions leur conférant un pouvoir de taux semble la plus intéressante à explorer. » C’est également ce que propose le rapport Woerth, en proposant un mécano fiscal réaffectant les ressources fiscales au bloc communal, aux départements et aux régions. Les réactions à la récente déclaration du ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation, suggérant la création d’un impôt local minimal, une sorte de « poll taxe » à la française, illustrent bien la « diagonale du fou » qu’est la réforme de la fiscalité locale.

- Mieux respecter le principe de libre administration dans la création de normes applicables aux collectivités territoriales.

Il s’agit de renforcer les pouvoirs et l’efficacité du Comité National d’Évaluation des Normes, et notamment renforcer ses liens avec les commissions des finances des assemblées parlementaire, et faire évoluer le régime d’irrecevabilité issu de l’article 40 de la Constitution, afin qu’il prenne davantage en compte la réalité des charges publiques induites pour les collectivités.

Est parfois évoquée l’hypothèse de déléguer une partie du pouvoir réglementaire aux exécutifs locaux. Il faudrait pour cela modifier l’article 21 de la Constitution qui fait du Premier Ministre le détenteur de droit commun du pouvoir réglementaire. Je ne suis pas sûr que cette réforme apporte des progrès significatifs. Il faut surtout que l’État sache ce qu’il veut, et que le Préfet s’impose aux baronnies qui le compose.

- Simplifier les normes pesant sur les collectivités territoriales.

Pour tout dire, arrêtons enfin de voir en chaque élu, en chaque citoyen, un fraudeur potentiel. Aujourd’hui, on ne peut plus raisonnablement dire « nul n’est censé ignorer la loi », mais « nul n’est censé connaitre la loi » tellement celle-ci s’est complexifiée, sédimentée et en devient souvent contradictoire…

Il faut simplifier les marchés publics (formalités, seuils…) et permettre, en l’encadrant, les négociations et avoir ainsi de vrais acheteurs publics ; faciliter la gestion de la fonction publique territoriale, voire la fusionner avec celle de l’État, réformer la gestion budgétaire et comptable. Posons une dernière question de bon sens. Pour réussir les grands évènements comme les Jeux Olympiques, le parlement vote une loi pour accélérer et simplifier les procédures. Pourquoi les dispositions de cette loi ne s’appliqueraient-elles pas en permanence ? Car notre pays ne peut plus se permettre ce gaspillage de l’argent public lié à la bureaucratie.

*

Au terme de cette randonnée géographique, historique, juridique et financière, qui je l’espère ne vous aura pas trop lassé, je voudrais vous faire partager plusieurs convictions.

Nous avons besoin d’un État fort, c’est-à-dire qui ose et qui décide, plutôt qu’il n’empêche, tel un « Gulliver empêtré. » Et de ce point de vue, les préfets, dont on a à tort supprimé le Corps, doivent pouvoir s’imposer à l’administration et à ses satellites pour agir.

Nous avons besoin de collectivités territoriales innovantes, et elles le sont pour la plupart d’entre elles, mais la confusion des compétences et des financements, bride ou gaspille leur action. Et ne sous-estimons le rôle des élus de base bénévoles, notamment dans les petites communes, qui permettent de retisser ce lien social dont notre société a tant besoin. Près d’un Français sur 100 est ou a été élu local. N’y a-t-il pas plus belle école de la démocratie ?

Pour sortir de la nasse dans laquelle il s’enferre, notre pays a besoin d’une ardeur réformatrice, à l’instar du Consulat, des débuts de la IIIème République, ou de la Vème République dans sa première grandeur. Les diagnostics sont posés de longue date, l’éventail des solutions aussi. Il ne manque plus que la furia francese, qui, périodiquement dans notre histoire, sait miraculeusement nous sortir de notre myopie et de notre abattement.

[1] La totalité de la CFE et 26,5 % de la CVAE est affectée aux communes et EPCI. 23,5 % de la CVAE est affectée aux Départements. 50 % de la CVAE est affecté aux Régions. Une Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) a été également instituée.

[2] Ainsi qu’une partie du produit de la TIPP, et de la Taxe sur les Conventions d’Assurances pour le financement des transferts de compétence de l’acte II de la décentralisation en 2004.

[3] La TVA représente 27 % des recettes de l’État, l’impôt sur le revenu 25 %, et l’impôt sur les sociétés 19 %.

[4] La Dotation de Solidarité Urbaine, la Dotation de Solidarité Urbaine, la Dotation de Péréquation.

[5] Les 130 départements de 1811 + les 4 départements de Catalogne de 1812 : Bouches-de-l’Èbre, Monserrat, Sègre, Ter.

[6] Quatre communes en 1966 (Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne), 23 communes en 1967, et Colombier-Saugnieu en 1971.

[7] La CEA ne figure pas dans la liste des collectivités territoriales énumérée dans l’article 72 de la Constitution. Elle a pu être créée par la loi à la faveur de l’interprétation du Conseil Constitutionnel, qui avait déjà prévalu pour le premier statut de Mayotte en 1976. Dans son avis du 21 février 2019, le Conseil d’État a considéré qu’il s’agissait d’un « nouveau département » du fait de sa proximité de régime juridique.

[8] Loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (LRT) ; loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) ; loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ; loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

[9] « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. »

[10] Pour mémoire, le coût des indemnités de fonction des élus s’élève à 1 917 Mds€ (communes 1 486 ; GFP 237 ; Départements 130 ; Régions 64).

[11] Les EPCI disposent de compétences obligatoires fixées par la loi, et de compétences facultatives qui résultent d’un transfert volontaire des communes. La loi du 27 décembre 2019 (« Engagement et Proximité ») a supprimé les compétences optionnelles, et permis la restitution des compétences facultatives aux communes.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.