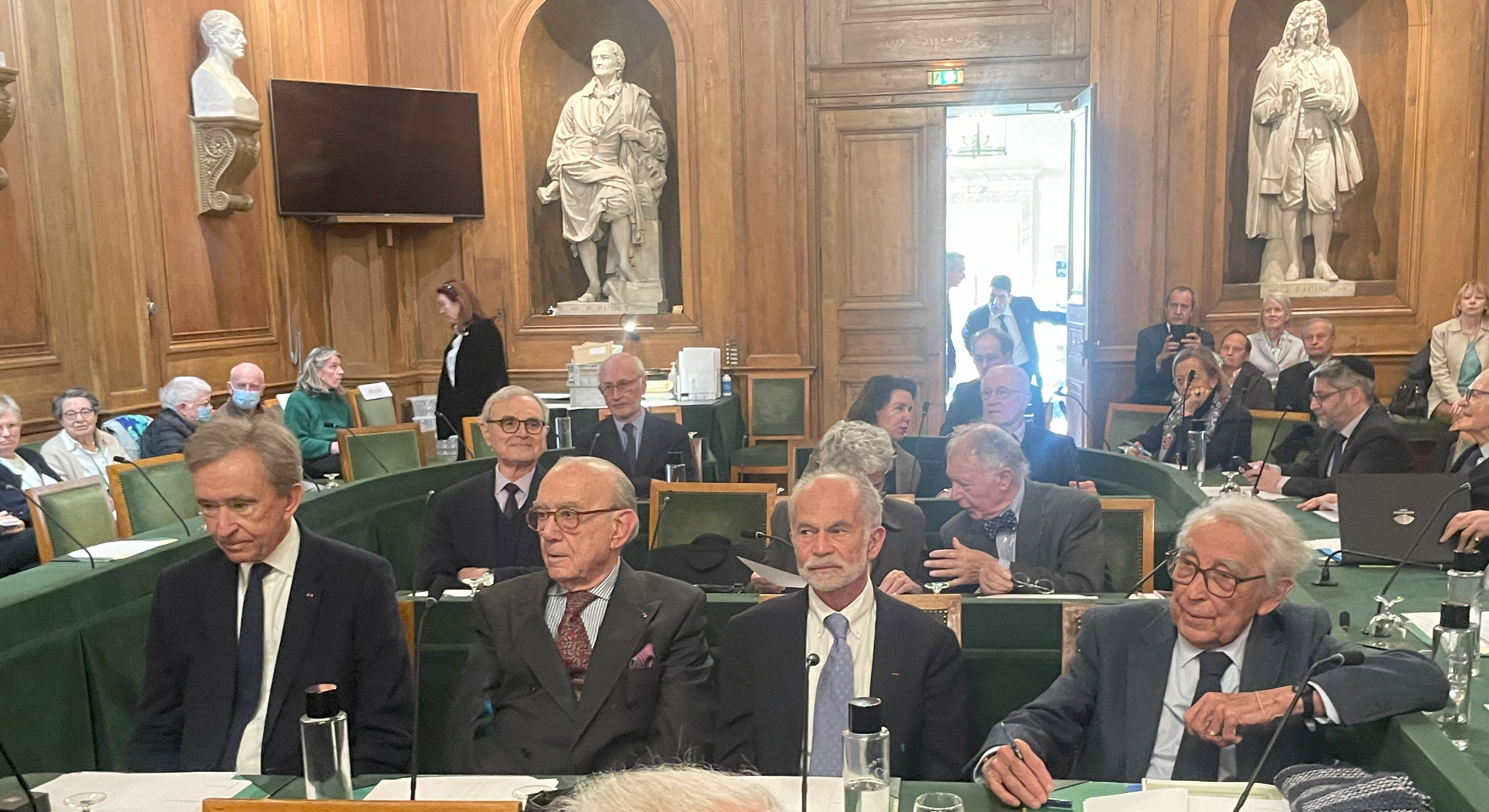

Cérémonie d’installation d’Olivier Grenouilleau et Lecture de la notice sur la vie et les travaux de Jean Baechler (1937-2022)

L’Académie s’est réunie en séance solennelle sous la coupole pour entendre la lecture de la notice sur la vie et les travaux de Jean Baechler (1937-2022) par Olivier Grenouilleau.

Olivier Grenouilleau a été élu au fauteuil 2 de la section Morale et sociologie, le 29 avril 2024. Cette élection a été approuvée par le décret présidentiel du 20 juin 2024.

Le président Jean-Robert Pitte ouvre la séance en accueillant les membres de la famille de Jean Baechler, ceux de celle d’Olivier Grenouilleau, ainsi que toutes les personnes présentes sous la coupole et notamment les membres de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire. Le président rappelle les nombreuses figures qui ont occupé ce fauteuil, depuis Dominique-Joseph Garat en 1832, Joseph Lakanal, Emile Boutmy, Georges Duhamel, le Grand Rabbin Kaplan, jusqu’à Alain Besançon en 1996 et enfin Jean Baechler élu le 6 décembre 1999, au fauteuil laissé vacant par le transfert d’Alain Besançon dans la section Philosophie.

Le président donne la parole à Chantal Delsol qui prononce le discours d’accueil d’Olivier Grenouilleau parmi les membres de l’Académie.

Chantal Delsol retrace le parcours d’Olivier Grenouilleau, historien dont le parcours allie rigueur scientifique et courage intellectuel. Né en 1962 en Haute-Savoie et ayant grandi à Nantes, ville marquée par la mémoire de la traite négrière, Olivier Grenouilleau a très tôt choisi d’affronter ce passé enfoui. Sa thèse, soutenue en 1994 à Rennes sur le milieu négrier nantais du XVIIIᵉ au XXᵉ siècle, a ouvert la voie à une œuvre d’une rare ampleur, où se croisent histoire économique, morale et sociale. Historien de la sociologie historique, Olivier Grenouilleau a progressivement élargi sa recherche du local au global. Inspiré par Weber, Braudel et Veyne, il pratique une histoire de la longue durée et s’interroge sur les liens entre esclavage, capitalisme et modernité. La traite devient pour lui le prisme à travers lequel comprendre les tensions de la civilisation occidentale entre économie, éthique et émancipation.

Au milieu des années 2000, ses travaux suscitent une violente controverse. Pour avoir comparé les traites atlantiques et extra-européennes, il est accusé de relativisme, dans un contexte dominé par la loi Taubira de 2001. Soutenu par de grands historiens autour du manifeste Liberté pour l’histoire, il défend avec fermeté l’indépendance de la recherche contre les pressions idéologiques. Cette épreuve, vécue comme un passage du feu, renforce sa conviction que l’historien ne doit ni juger ni moraliser, mais comprendre.

Ses réflexions s’orientent ensuite vers la modernité, qu’il définit par le concept de l’agir, cette dynamique propre à l’Occident de transformer le monde. Selon lui, la postmodernité n’est pas un dépassement, mais l’aboutissement d’un processus ancien de désencastrement des sphères religieuse, politique et économique. Face à la « grande moralisation du monde » — abolition de l’esclavage, rejet de la torture, de la guerre, de la peine de mort — il voit se dessiner une humanité cherchant à se purifier du mal, au risque d’un nouveau manichéisme.

Olivier Grenouilleau se distingue enfin par son goût de la transmission. Conscient de ce qu’il doit à ses maîtres, il a créé aux éditions du Cerf la collection Bibliothèque à remonter le temps, destinée à rendre l’histoire accessible aux jeunes lecteurs. Fidèle à son idéal d’utilité, il rappelle que la mission du chercheur est de clarifier le monde sans le simplifier.

En saluant son entrée à l’Académie, ses pairs reconnaissent en lui non seulement un grand historien de la modernité, mais un esprit libre, fidèle à la vérité et à la transmission du savoir.

Réécouter / Télécharger le discours de Chantal Delsol

Discours de Chantal Delsol

Monsieur le Président,

Monsieur le Chancelier,

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Monsieur le Vice-Président,

Chères Consœurs, Chers Confrères,

Chers Collègues et Amis,

Cher Olivier, c’est une joie de vous accueillir aujourd’hui parmi nous. Nous avons vous et moi de multiples sujets communs de réflexion, et nos discussions s’étendent sur des années. Comme vous le savez, notre Académie suscite et nourrit les amitiés intellectuelles. Mais avant de parler de quelques questions qui nous rapprochent, il est d’usage de décrire votre carrière intellectuelle.

Né en 1962 en Haute-Savoie, vous avez grandi à Nantes. Ce lieu d’enfance et de jeunesse n’est pas anodin dans votre histoire. La ville de Nantes fut comme on sait le chef-lieu de la traite négrière, qui va devenir votre première spécialité. Travailler sur l’esclavage à Nantes, dira votre directeur de thèse Alain Croix en soulignant la difficulté d’accéder à ces archives familiales bien enfouies, c’est « interroger un repli frileusement caché dans la mémoire de la ville ». A l’époque vous avez un maitre : Serge Daget, spécialiste de cette question, trop vite disparu, qui suscite votre passion pour le sujet, et dont vous gardez un souvenir ému – la transmission représente la pierre d’angle de notre métier de chercheur, même si finalement, nous passons notre vie en compagnie des morts – c’est à dire, des livres. Pendant toutes ces années vous travaillez à mi-temps pour financer vos études. Vous n’appartenez pas aux générations de la complainte, mais aux générations de l’exigence (d’ailleurs je crois que seule l’exigence peut susciter l’émergence des élites, mais ce n’est pas notre sujet d’aujourd’hui). Vous êtes agrégé d’Histoire, puis soutenez votre thèse d’Histoire en 1994 à l’université de Rennes sur le sujet : « Négoce maritime et monde moderne. Le milieu négrier nantais du milieu du XVIIIe siècle à 1914. Contribution à l’étude des rapports entre dynamique sociale et histoire ». Vous menez une carrière classique à l’université, maitre de conférences puis professeur, en Bretagne d’abord puis à Paris. Vous publiez de très nombreux livres et obtenez de très nombreux prix. Vos sujets sont variés, même s’ils partent d’un centre, j’en reparlerai. Vous êtes infatigable, comme le vélo-cycliste que vous êtes aussi. D’ailleurs vous vous souvenez que votre mère vous disait : « inutile de se reposer quand le travail n’est pas fini » (ma grand-mère me disait la même chose : voyez, mes chers confrères, comme le mot « inutile » est éloquent, et peut-être souterrainement ironique). Outre un grand nombre d’ouvrages sur la traite, vous publiez sur l’éthique du capitalisme, sur Saint-Simon, sur les petites patries, sur le travail – questions diverses mais qui, on va le voir, ont toutes rapport avec vos préoccupations principales. Votre dernier ouvrage traite de Noël. Vous aimez portez votre travail au niveau du public, vous ne dédaignez ni les émissions ni les revues. Infatigable, vous êtes aussi un caractère paisible, et cela va vous sauver dans les étranges tempêtes qui déferlent sur vous au milieu des années 2000.

Vous êtes historien, et vous vous présentez vous-même comme un historien tourné vers les grandes questions de la sociologie historique. Votre itinéraire témoigne de ce parcours du singulier vers l’universel, ou du local vers le global. Vous commencez, comme il est normal et c’est là qu’on attend un historien à ses débuts, par une étude précise, ici un cas qui est une sorte de cas d’école, situé en un temps et en un lieu : les familles du milieu négrier nantais pendant les deux siècles de l’abolition.

Partir des faits, c’est décrypter l’histoire de ces familles, établies mais aventurières. La description d’un commerce tellement spécifique, avec ses péripéties et ses risques, se double de l’histoire politique et morale de ces familles orgueilleuses, cossues, qui justifient leur activité négrière en même temps qu’elles se refusent à l’abandonner dans les soubresauts de la première moitié du XIX° siècle, et traduisent leurs intérêts déçus en idéologie contre-révolutionnaire.

Vous procédez par élargissement. Vous connaissez bien Nantes, votre ville. A travers les familles de négociants-armateurs, vous étudiez plus largement le capitalisme négrier. Ce trafic d’êtres humains suscite une réflexion sur l’esclavage, ses raisons et ses modes d’être. Au bout de cette histoire il y a l’abolition, qui représente peut-être la question la plus intrigante – car l’esclavage existe partout, ou presque, depuis l’aube des temps : mais l’abolition, quelle nouveauté extraordinaire ! Ainsi faites-vous de l’histoire globale, qui consiste à étudier un phénomène humain historique sous toutes ses coutures, dans le temps et dans l’espace. La longue durée, l’ouverture des différents espaces, appelle les comparaisons et impose d’étudier les liens entre les phénomènes. Il faut mettre en perspective, et passer du concret à la théorie. Ainsi par exemple, après avoir soutenu votre thèse sur les traites négrières de la région nantaise, vous publiez un ouvrage qui servira de support à votre habilitation à diriger les recherches, sur l’histoire du capitalisme maritime français. Puis vous élargissez dans l’espace en travaillant sur le commerce des êtres humains en Afrique du 8° au 20° siècle. En même temps, vous travaillez sur les relations entre économie et éthique, la question de la traite étant à cet égard, et par excellence, l’œil du cyclone : peut-on trouver une économie plus extravagante, et plus immorale que celle-ci ? L’esclavage est-il une pratique immorale depuis toujours ? En approfondissant cette question, vous allez déboucher sur le vaste paysage de la « grande moralisation du monde » dont je parlerai plus loin. Après avoir consacré plusieurs décennies à traiter de la modernité occidentale, vous tentez aujourd’hui de cerner le phénomène « modernité », depuis le néolithique.

Partant de ce travail d’archives pour élargir ensuite vers l’histoire globale, vous avouez avoir toujours eu un attrait pour la longue durée, une ambition socio-historique vers l’histoire totale (vous vous réclamez ici de Max Weber, de Fernand Braudel, de Paul Veyne).

Même si vous vous orientez vers l’histoire globale, votre sujet d’origine demeure le centre et le pivot de tout – une sorte de noyau dont tout le reste vient : l’esclavage. Or c’est un sujet périlleux.

Vous n’êtes pas un simple mémorialiste, ou un érudit des archives. Vous déployez les sujets et mordez sur les disciplines. Vous débordez de l’histoire vers l’éthique. Qu’est-ce que l’esclavage et comment est-il légitimé ? Quel est son rapport avec la modernité ? Ou encore : comment l’économie de marché incite-t-elle les sociétés à sortir de leurs cadres traditionnels, à s’ouvrir ? Ces empiétements dans les champs de réflexion ne vous gênent pas, puisque vous cherchez l’objectivité partout. On peut étudier même une question morale avec distance, si l’on est un historien honnête. En ce qui concerne la méthode, vous êtes un weberien, partisan de la démarche compréhensive. Cette démarche semble nécessaire quand on étudie un phénomène à travers des époques comparées : il faut se défaire de son propre prisme si l’on veut appréhender des différences parfois abyssales. Mais revenons au noyau : l’esclavage. Sujet redoutable, porteur de poison : ici c’est justement la démarche compréhensive qui va vous attirer des ennuis – la mentalité française (j’entends les médias, les courants porteurs, enfin l’hégémonie culturelle décrite par Gramsci), la mentalité française n’est pas « compréhensive » mais idéologique.

Tenter de définir, avec difficulté, la condition d’esclave (par rapport à serf, domestique, prolétaire etc). Etablir des comparaisons entre les différents esclavages dans le temps et l’espace. Décrire les faits en s’abstenant de les juger ou de désigner les coupables, ce qui n’est pas la tâche de l’historien. Or l’époque est dominée par un courant de pensée omnipuissant qui a déjà désigné les coupables, veut un monde manichéen, et réécrit l’histoire au profit de son idée – il ne doit y avoir d’esclavage qu’occidental. C’est donc la puissance médiatique qui va vous tomber dessus. On sait qu’elle peut détruire des existences. Face à elle, la liberté de l’esprit est un courage. Il est facile, disait Chesterton, de courir sus au nazisme qui dort dans les cimetières, mais « L’homme réellement courageux est celui qui brave les tyrannies jeunes comme le matin et les superstitions fraîches comme les premières fleurs ». Dans les années 2005-2006, vous êtes attaqué par des médias fanatiques parce que vous avez comparé les traites atlantiques et extra-européennes. La loi Taubira de 2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme crimes contre l’humanité, interdit l’idée d’une comparaison – dans nos sociétés devenues manichéennes, seul l’Occident peut porter la faute majuscule. On veut imposer le fait que la traite occidentale est un génocide (ce qui, si l’on revient aux définitions primordiales de Lemkin, reste plus que contestable), on veut imposer la certitude que les autres traites (non occidentales) n’ont pas existé. Le débat est hystérisé et très violent, et plusieurs années s’écoulent au milieu d’un crescendo de lettres de menaces, articles injurieux, propos ignobles relayés sur les réseaux. Un collectif vous attaque pour révisionnisme et réclame votre exclusion de l’éducation nationale en même temps que votre mise au ban définitive. On sait ce que cela signifie pour des écrivains comme nous qui n’existent que par leurs lecteurs ; j’ai connu moi-même, pour d’autres raisons, cette situation de lynchage médiatique dans laquelle des milliers de mains tentent de vous enfoncer la tête sous l’eau (cela fait partie du code génétique de notre cher et vieux pays). Heureusement les plus grands historiens français (dont Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, ou Paul Veyne) volent à votre secours, en signant l’appel dit « Liberté pour l’histoire » qui réclame l’abolition des lois mémorielles. Il s’agit de rendre raison à l’histoire face à la morale qui veut littéralement l’avaler : « Est-ce que les Grecs d’aujourd’hui vont décréter que leurs ancêtres les Hellènes commettaient un crime contre l’humanité parce qu’ils avaient des esclaves ? », écrit Pierre Vidal-Naquet dans Le Monde. C’est un combat typique de votre sujet d’étude, la modernité. Vous ne voulez en aucun cas mêler l’histoire à la morale, faire de l’histoire un récit édifiant, et vous ne croyez pas, comme on le dit toujours, que l’histoire sert à éviter les erreurs du passé, parce que l’histoire ne se répète pas. Vous avez écrit pour montrer à quel point il est excessif aujourd’hui d’évoquer sans cesse un nouveau Munich…C’est dans cet esprit que vous refusez à l’historien le rôle de désigner des coupables, de juger le passé avec les instruments du présent.

En tout cas : vous subissez ces salves sans broncher, avec la sérénité qui vous caractérise, et poursuivez votre chemin. Mais vous avez été forgé par cette traversée du désert, vécue comme l’épreuve du feu.

En accord préalable avec vous, je décrirai ici brièvement vos grands sujets de réflexion en leur ajoutant certaines questions qui pourraient faire l’objet de nos prochaines discussions.

Le vaste sujet qui vous fascine, finalement, c’est la modernité, la mondialisation, l’émancipation symbolisée par la mer, (tandis que l’enracinement est symbolisé par la terre). Sur ce sujet de la modernité vous creusez encore et encore, vous traquez la question dans toutes les directions. Cherchant une définition première, ultra-simple pour ouvrir la brèche, vous dites que la modernité se définit par le concept de l’agir. Vous évoquez une ouverture dans le penser et le croire – Jan Patocka parlait, vous vous en souvenez, de « l’ébranlement du sens accepté ». Un grand écrivain chinois du XX° siècle, Liang Shuming (ou Liang Huanding), a écrit un livre sur « Les cultures d’Orient et d’Occident et leurs philosophies » dans lequel il répertorie trois grandes cultures mondiales avec leurs caractéristiques principales : la culture chinoise qui « s’ajuste au monde », la culture indienne qui « cherche le néant » et la culture occidentale qui « va de l’avant ». Ou, comme il le dit encore, une culture « conciliante » en Chine, une culture « nihiliste » en Inde et une culture « prométhéenne » en Occident. L’agir occidental se manifeste par une disjonction des sphères de l’humain – économique, culturel, politique, sacré sont de moins en moins enchâssés – chaque sphère acquiert son autonomie. On peut parler de la fin du holisme, qui était marqué par un encastrement de tout, et c’est l’ampleur de ce processus de très longue histoire, qui caractérise le déploiement de la pré-modernité, de la modernité puis de la post-modernité. Mais l’importance conférée à l’action domine le processus dont on ne sait pas bien où il commence. Si la modernité commence avec la valorisation du travail, alors la culture judéo-chrétienne serait « moderne » dès son avènement… Comme on le voit par exemple en lisant Pierre Clastres, ce ne sont pas seulement les Grecs anciens qui méprisaient le travail, mais aucun peuple premier n’en voyait la nécessité.

Cependant, les choses sont plus complexes : il existe peut-être partout des phénomènes au moins de pré-modernité : il est bien possible que le judéo-christianisme ne fasse que déployer des tendances déjà à l’œuvre chez les hommes du Néolithique, qui dessinent l’homme en maitre de la nature. D’où votre intérêt, aussi, pour la question du travail, et pour la préhistoire.

Vous pensez que la post-modernité n’est autre que le déploiement de la modernité, le moment où les sphères de l’humain une fois disjointes rompent leurs liens entre elles, voire deviennent ennemies – pendant qu’ici et là, la civilisation de l’agir, fatiguée, suscite des courants incitant au renoncement à l’agir. Vous êtes ici un disciple de Jean Baechler, qui disait à propos du capitalisme : nous ne vivons pas le dépassement de la modernité, mais son aboutissement. Dans son ouvrage sur le Capitalisme, il décrit la modernité « non comme civilisation nouvelle, mais comme matrice de civilisations possibles à inventer », qui comporte : démocratisation, sécularisation, capitalisme, individuation, épanouissement de la science – la démocratisation est la condition première et fondamentale de toutes les autres. Ayant valeur universelle, la modernité est aussitôt idéologique, engendrant des passions pour ou contre, parce qu’elle ruine tous les précédents – il n’y a plus alors que des primitifs, des traditionnels et des modernes (pour Spengler par exemple, la modernité est le moment du déclin). Nous serions donc aujourd’hui dans l’aboutissement logique d’un processus commencé au XVII° siècle sur des prémisses très anciennes. Parler de post-modernité est dangereux, parce que cela peut inciter à mettre dans le même sac totalitarisme et libéralisme, et à défendre l’anti-modernité (c’est bien ce que font les dissidents d’Europe centrale comme Patocka, Kundera ou Havel, même si cela ne les conduit pas à rejeter la modernité dans son entier). La tendance de la dite « post-modernité » à devenir une « anti-modernité » a été analyse par Jurgen Habermas (dans son texte La modernité, un projet inachevé), qui décrit la post-modernité comme « un nouveau conservatisme » : « le post-moderne n’est-il pas un slogan qui permet d’assumer subrepticement l’héritage des réactions que la modernité culturelle a dressées contre elle depuis le milieu du XIX° siècle ? » – la « nouvelle tendance » serait d’après lui « l’alliance des post-modernes avec les pré-modernes ». Au regard de votre récit personnel, on pourrait se demander si les courants fanatiques décrits plus haut, qui assimilent l’histoire et la morale, ne sont pas en réalité des anti-modernes. C’est pourquoi mieux vaut peut-être parler de « modernité tardive ». La question, en tout cas, reste ouverte.

L’étude de la traite pendant ces siècles post-révolutionnaires vous conduit tout naturellement à réfléchir sur l’abolition, et la réflexion sur l’abolition de l’esclavage vous conduit sur un terrain plus vaste : l’époque qui vous intéresse a été le creuset et le théâtre, non seulement de l’abolition de l’esclavage, mais d’un bouleversement moral beaucoup plus vaste que vous allez appeler « la grande moralisation du monde ». En somme, l’abolition de l’esclavage ne représente que la pointe avancée, le promontoire (parce que si important) d’un immense processus de moralisation qui touche, depuis le milieu du XVIII° siècle jusqu’au début du XX° siècle, toute la sphère occidentale. Un certain nombre de comportements jusqu’alors supportés, ou même considérés comme naturels, se voient criminalisés et pourchassés. Vous en avez même dressé la liste : d’abord la traite négrière bien sûr, mais aussi la peine de mort, la prostitution, l’alcoolisme, les drogues, la torture, bientôt la guerre. Comment comprendre ce processus, parfois fulgurant ? Il répond essentiellement à un effondrement de ce que l’on considérait dans l’Occident chrétien comme les lois naturelles, autrement dit le mal commun dont l’humanité ne peut se défaire. Ce processus répond, donc, à la volonté de transformation du monde humain, désormais affranchi de ses impératifs anthropologiques le plus souvent érigés par la théologie. Nous vivons aujourd’hui encore la poursuite de ce que vous appelez la « croisade morale ». On peut ajouter à votre liste, tout récemment, la pédophilie et le viol qui se voient criminalisés – et nous ne savons pas encore quels délits seront les prochains sur la liste.

A propos du caractère immoral de l’esclavage, vous écrivez « si l’esclavage n’avait jamais posé problème, pourquoi les hommes auraient-ils inventé tellement d’alibis afin de le défendre ? ». Vous le décrivez comme un besoin impérieux qui pourtant répugne et manque de légitimité. Faisant ainsi écho à cette pensée de Tocqueville, qui disait dans son Rapport sur l’esclavage (1839) : « L’esclavage est une de ces institutions qui durent mille ans, si personne ne s’avise de demander pourquoi elle existe, mais qu’il est presque impossible de maintenir le jour où cette demande est faite ». Mais s’agit-il ici des humains en général ou bien des Occidentaux ? Faut-il comprendre ici le caractère fondamentalement immoral, au sens de ce qu’on peut appeler la loi naturelle, de l’esclavage ; ou bien l’opposition foncière de l’esclavage à la culture occidentale ? Car comment expliquer que l’esclavage, développé presque partout dans le temps et l’espace sous des aspects divers, n’ait véritablement trouvé sa critique, et finalement sa récusation, qu’en Occident ? Il est vrai qu’une fois cette récusation développée, les autres cultures n’ont guère trouvé d’argument pour s’y opposer, ce qui conforte votre idée (enfin cette pratique existe encore aujourd’hui dans certains pays, rares il est vrai). Par ailleurs, comment expliquer alors que notre culture fondamentalement éprise de la liberté et dignité individuelles, ait mis tant de temps à récuser cette pratique – il faut se souvenir que Thomas d’Aquin décrivait l’esclavage comme une nécessité vitale, qu’il s’agissait d’adoucir par la charité. Je me garderai bien de proposer une réponse ferme à cette question que vous soulevez, qui concerne le lien entre l’esclavage et ce que l’on peut nommer (qu’on y croie ou non) la loi naturelle. Par ailleurs, vous mettez bien en avant l’insuffisance du jugement moral manichéen de notre époque, en montrant à quel point l’esclavage est une notion floue et changeante, qui ne peut pas se contenter d’être le contraire des droits de l’homme, ou notre satan personnel.

Je dirai une dernière chose à votre propos pour terminer – car je commence à bien vous connaitre. Vous avez un grand sens du passage de témoin. Vous savez tout ce que vous avez reçu – de vos parents, de l’université française, de vos maitres (c’est ainsi que récemment vous avez créé aux Editions du Cerf une collection d’histoire destinée aux adolescents, la Bibliothèque à remonter le temps). La vraie tâche de l’intellectuel, dites-vous, c’est de rendre accessible les choses complexes (on comprend : et non de les rendre encore plus complexes). Et votre plus cher désir, qui revient souvent dans vos propos et dans vos lettres, c’est « être utile », transmettre à d’autres ce qui vous a été donné. Je crois que notre compagnie vous en donnera l’occasion rêvée.

Olivier Grenouilleau procède ensuite à la lecture de la notice sur la vie et les travaux de Jean Baechler.

Issu d’une famille mêlant traditions industrielles, religieuses et cosmopolites, Jean Baechler manifeste très tôt un attachement central à la notion de liberté, qu’il tient pour constitutive de la condition humaine. Ce fil directeur traverse aussi bien sa rupture précoce avec la foi que ses choix académiques, marqués par une volonté d’indépendance et de rigueur. Formé à la philosophie, aux lettres classiques et à l’histoire, Baechler développe une méthode transversale, combinant érudition philologique, analyse historique et réflexion stratégique. Lecteur insatiable, maîtrisant de nombreuses langues anciennes et modernes, il puise chez les auteurs classiques – de Marx à Weber, en passant par la tradition gréco-latine – les matériaux d’une pensée résolument autonome.

Au cœur de l’œuvre baechlérienne se trouve une ambition singulière : conceptualiser l’« aventure humaine » en tant que totalité. Pour ce faire, Baechler élabore une science du règne humain, distincte des sciences physiques (langage mathématique) et biologiques (langage systémique), fondée sur un langage stratégique : l’homme, être de liberté, poursuit des fins et résout des problèmes. Cette anthropologie stratégique structure l’ensemble de son œuvre.

Contre la compartimentation disciplinaire, il défend un programme transdisciplinaire, orienté par les grandes questions fondamentales posées par la condition humaine : comment vivre ensemble ? comment transmettre ? comment atteindre la prospérité ou la félicité ? Ces questions génèrent des ordres (politique, économique, religieux, morphologique) auxquels correspondent des formes sociales et des régimes historiques.

Le politique occupe une place nodale dans la réflexion baechlérienne. Non pas en tant qu’objet autonome, mais comme clé de lecture de la condition humaine, à la fois moteur et révélateur des tensions internes aux sociétés. C’est dans cette optique qu’il développe une « staséologie » – science des conflits sociaux – ainsi qu’une typologie des régimes et des formes de pouvoir. Dans une perspective comparatiste et évolutionniste, il analyse la démocratie comme le régime naturel de l’espèce humaine, refoulée depuis le Néolithique mais réactivée par la modernité occidentale. La démocratie moderne, selon Baechler, n’est ni un modèle universel ni un absolu normatif, mais un horizon dynamique de pacification et de justice à l’échelle globale.

L’œuvre de J. Baechler est immense (276 articles, 34 livres, 24 volumes dirigés), mais orientée par une cohérence sous-jacente : comprendre l’histoire universelle à partir des choix stratégiques des humains face à leur liberté. Il pense la modernité comme une conjonction de transformations politiques, économiques et culturelles issues de la dynamique démocratique. Enfin, J. Baechler ne sépare jamais l’analyse scientifique de la question des fins : la recherche du vrai reste liée à une exigence éthique, conçue comme socle et finalité. Il s’agit, in fine, de penser pour agir librement, et d’agir en connaissance de cause dans un monde fondamentalement ouvert.

Jean Baechler a incarné une figure singulière du penseur engagé dans le long terme, fidèle à une méthode rigoureuse et à une exigence de totalité. Refusant les cloisonnements disciplinaires comme les dogmatismes idéologiques, il a tenté, tout au long de sa vie, de penser l’Homme dans toute la complexité de ses expériences historiques, sociales et spirituelles. Son œuvre constitue ainsi une contribution majeure à la refondation des sciences sociales sur des bases stratégiques, comparatistes et éthiques.

Réécouter / Télécharger le discours d‘Olivier Grenouilleau

Discours d’Olivier Grenouilleau

Monsieur le Chancelier,

Monsieur le Secrétaire perpétuel,

Monsieur le Président,

Monsieur le Vice-Président,

Monsieur le Ministre

Chères Consoeurs et chers Confrères,

Chers Amis,

Permettez-moi, tout d’abord, de remercier Chantal Delsol, Jane Saint-Sernin, ainsi que toutes les personnes qui, au sein de l’Institut et hors ses murs, ont contribué à préparer cette cérémonie, parfois très en amont, et grâce auxquelles nous sommes ici réunis.

En ces moments, solennels, je pense à mes parents et à mes grands-parents, ainsi qu’aux amis disparus qui auraient aimé être là, aujourd’hui.

Je pense à mon épouse et à mes filles, à ma sœur et à ma belle-famille.

Et je remercie tous ceux qui, souvent venus de loin, ont pu se libérer, un jour ouvré. Leur présence me réjouis et m’honore, ainsi que celle des membres de la famille Baechler.

En écrivant cette notice, je me suis remémoré ma biographie de Claude Henri de Saint-Simon. J’avais alors tenté de comprendre l’homme en m’imprégnant de l’œuvre de ce fondateur, célèbre mais souvent peu compris, de la sociologie historique.

Mais étudier la logique d’une pensée quelque peu fossilisée est une chose. Essayer de restituer le sens de la vie et de l’œuvre d’une personne que l’on a connue, que l’on admire, et pour laquelle on avait de l’affection, est une tout autre chose. D’autant que Jean Baechler détestait parler de lui. Son œuvre peut être comprise, si l’en s’en donne les moyens. L’homme, par contre, paraît plus impénétrable. Or l’homme et l’œuvre doivent être pensés ensemble. Jean Baechler en aurait convenu, je le pense, lui qui ne pouvait concevoir la résolution d’un problème qu’à la condition de l’embrasser dans son entièreté. Ayant vécu en penseur, il aurait souhaité être présenté de manière scientifique. Le moins que je puisse faire, ici, est de respecter ces deux clauses quasi-testamentaires : rendre compte, rationnellement, d’une totalité.

J’essaierai d’abord de retracer la manière dont Jean Baechler a défini, tracé sa voie et gardé le cap. Nous verrons ensuite comment il a pensé l’aventure humaine en élaborant une originale science du règne humain. Laquelle, j’y insisterai en fin de parcours, est étroitement liée à une éthique, conçue comme un socle, un horizon, et un effort .

====================

I

Jean Baechler nait le 28 mars 1937, à Thionville. Côté paternel, se distinguent des mennonites suisses. À la fin du XVIIe siècle, les persécutions les incitent à émigrer, au moment où le mouvement se scinde entre libéraux et conservateurs. Les Baechler se fixent alors sur le plateau lorrain, près de Sarrebourg. Les guerres napoléoniennes conduisent l’un de leurs descendants en Rhénanie, le temps d’une campagne Sans doute s’y plait-il, car il s’y fixe. Et c’est de là, vers 1890, que Richard, le grand-père de Jean – comme on le voit sur la généalogie à l’écran -, décide de renouer avec la Lorraine. Ingénieur, il dirige les mines de fer d’un groupe sidérurgique localisées en Lorraine française et allemande, ainsi qu’au Luxembourg.

La relative homogénéité culturelle de l’espace transfrontalier dans lequel les Baechler se meuvent durant plus de deux siècles se disloque avec la première déflagration mondiale. En 1918, Richard refuse un poste dans la Ruhr. Le patronyme Baechler revêt alors sa graphie actuelle. Et c’est en France que Maurice, fils de Richard et père de Jean, monte une société de négoce. Faut-il voir dans l’ébranlement de cet univers l’une des raisons ayant, bien plus tard, incité Jean Baechler à consacrer 19 actes de colloque à la question de la guerre ? Il est difficile de le savoir.

Côté maternel, on ne peut guère remonter avant le milieu du XIXe siècle. Le phylloxera gagne alors l’Europe. C’est le moment où, viticulteurs au Luxembourg, les Hoss délaissent leur région et leur activité. Ils se fixent d’abord à Thionville, où le grand-père maternel de Jean Baechler se fait maître-plâtrier. La famille s’établit ensuite en Dordogne, à Bergerac. C’est de là, après 1945, que Fabienne Scheffler, fille d’un professeur d’allemand, vient chaque année à Thionville. Elle passe l’été chez des voisins des Baechler et Jean la rencontre.

Chez les Baechler, où l’on est devenu catholique au fil des mariages, domine alors, notamment côté maternel, une pieuse atmosphère. Jean a déjà lu la totalité de la Somme théologique de Thomas d’Aquin. Vers seize ans, il effectue une retraite dans un monastère bénédictin de Belgique. Avant de rompre, l’année suivante, avec la religion. De retour à la maison pour Pâques, il annonce à sa famille qu’il ne croit plus.

C’est un choc, y compris pour Jean, extrêmement attaché à ses parents. Mais ces derniers sont libéraux, et respectent le choix de leur fils. Lequel se voit un moment devenir professeur de philosophie, avant de se raviser. Il ne voudrait pas, en effet, être un jour susceptible, par son enseignement, de provoquer l’incroyance chez l’un de ses élèves. Est-ce la volonté de ne pas être à l’origine, chez d’autres, d’un ébranlement comparable à celui qui fut le sien ? Complémentaire, une autre explication peut être invoquée : l’attachement à cette idée fondamentale pour Jean Baechler, que l’Homme est libre, et qu’il ne faut point venir troubler son libre-arbitre.

Jean Baechler ne se révèle donc pas uniquement en rompant avec son milieu d’origine. La nostalgie de l’enfance lui fera d’ailleurs parfois parler de Thionville. Et il reviendra fréquemment en Lorraine.

Une bifurcation, apparaît, il est vrai, relative au décalage entre l’esprit et la matière. Car l’univers du père et du grand-père de Jean est celui de l’économie. Et il n’y a que peu de livres chez les Baechler. Mais cette orientation est assez récente, dans une famille où le trait le plus marquant paraît être la capacité de s’adapter en changeant d’activité. N’oublions pas, par ailleurs, que Jean eut un grand-père ingénieur, que Christian, frère de Jean, né en 1942, ici présent, est devenu professeur des universités, spécialiste de l’histoire de l’Alsace et de l’Allemagne contemporaines. N’oublions pas, aussi, que leur sœur Yvonne, née en 1934, fut infirmière. Ajoutons que l’article qui révélera Jean Baechler à Fernand Braudel portera, en 1968, sur les origines du capitalisme.

Quant à la rupture, précoce et définitive, avec la foi, notons que l’incroyance ne délivra pas Jean Baechler de toute quête en finalité. Elle laissa béant un large champ d’interrogations de nature spirituelle. Champ qu’il ne cessera d’explorer. Jusqu’à, d’une certaine manière, donner sens à son itinéraire intellectuel.

Au total, un mot résume sans doute les liens complexes entre l’héritage reçu et ce que devint Jean Baechler. Ce mot est liberté. La liberté dont les siens ont fait montre durant plusieurs siècles, en passant d’une région à une autre, d’une activité à un autre. La liberté de croire ou de ne pas croire laissée à Jean par ses parents. Une liberté qui, pour Jean Baechler, constitue l’essence même de l’espèce humaine, génétiquement non programmée.

* * *

La question des influences intellectuelles est à la fois délicate et facile à trancher.

Délicate car Jean Baechler a lu, énormément, de toutes les cultures, souvent dans le texte original. Il a appris le persan et le sanskrit, et regretté de ne pas avoir fait de même avec le chinois. Il s’intéressait aux sciences dures, dont il suivait les progrès, les discutant à l’occasion avec un neveu, directeur d’études au CNRS, spécialiste de physique fondamentale. Il a aussi beaucoup voyagé afin de confronter ses lectures aux réalités de terrain, en Europe, en Asie Mineure, en Égypte, en Amérique du sud et du nord, au Japon ou bien à Taiwan. Curieux de tout, Jean Baechler a, patiemment, accumulé une prodigieuse somme de connaissances.

Ses lectures étaient systématiques. Il a lu, à nouveau dans le texte, la quasi-totalité des grandes œuvres gréco-latines. Un service militaire passé dans un bureau l’a conduit à lire tout Marx. Il se référait aussi à Weber, afin, comme pour Marx, d’en démontrer les limites. Non pour les critiquer – Baechler aurait considéré cela comme une perte de temps – mais en les utilisant comme points de départ réflexifs. Toute pensée doit, disait-il, se fonder sur un socle initial – celui des grands classiques -, afin, ensuite, de le dépasser.

C’est ce même besoin qui, après une licence de lettres classiques et une autre de philosophie, fit opter le jeune Baechler pour l’histoire, considérée comme une source de faits permettant au penseur de puiser afin de corroborer ou non ses hypothèses. Pour Baechler, les textes, les idées et les auteurs ne sont que les matériaux d’une pensée dont le développement doit être libre.

Aussi est-il inutile de se lancer dans une quête en paternité ou filiation intellectuelle. Dans Démocraties, paru en 1985,Baechler rend hommage à Raymond Aron et Kostas Papaïoannou – dont nous voyons les portraits à l’écran. Le premier convia Baechler à un séminaire où de grands esprits (comme Alain Besançon, Jean-Claude Casanova, Pierre Manent …) pouvaient échanger librement. Le second, fut un grand ami auprès duquel Baechler approfondit sa connaissance de la Grèce antique et la critique de Marx. C’est au contact de ces deux hommes, écrit Baechler, pendant les quinze années où nous avons débattu ensemble du vrai et du faux »[i], que [ma] réflexion s’est forgée.

D’autres personnes ont joué un rôle dans son parcours : Fernand Braudel en le reconnaissant comme un proche en pensée, en 1968 ; Raymond Boudon en l’associant aux réflexions du Groupe d’études des méthodes de l’analyse sociologique, ainsi qu’à la direction de L’Année sociologique.

Trois ou approches se combinent aussi chez Baechler. Initialement, il est sans doute plus historien : ses trois premiers grands textes concernent les origines de la démocratie grecque, de la Révolution française et du capitalisme. Côté sociologie, il connaît très tôt, dans le détail, les grands classiques. Mais ne commence sans doute qu’avec le séminaire Aron à mettre en fiches les travaux d’une sociologie plus contemporaine. En philosophie, Julien Freund était sans doute proche de Baechler, par la priorité que le premier accordait au politique. Baechler estimait cependant erronée la définition de Freund empruntée à Carl Schmitt. L’essence du politique, écrivit Baechler, ne peut en effet se définir dans une relation ami-ennemi, parce qu’il faut distinguer l’adversaire de l’ennemi[ii].

Mais il est difficile de voir dans ces cercles de pensée autre chose que des incubateurs réflexifs. Comment pourrait-il en être autrement ? tant est précoce et original le projet baechlérien. C’est autour de ses quatorze ans que Jean l’entrevoit. Il ne sait évidemment pas encore trouver les mots exacts pour le définir. Il s’agit de comprendre le paradoxe d’une humanité à la fois une dans sa nature et plurielle dans ses expériences.

S’inscrivant en thèse, Baechler propose à Aron, son directeur, de travailler sur le Devenir. Aron refuse, considérant qu’il y a là de quoi occuper une vie entière. Baechler entame alors une réflexion sur le suicide, sujet apparemment plus classique, Durkheim ayant ouvert la voie. Mais Baechler traite des suicides. Passer du singulier au pluriel, lui permet de déployer sa conception stratégique de l’action, d’établir une typologie générale des problèmes existentiels de l’Homme, d’associer l’individuel et l’histoire universelle. Et Baechler souligne alors, indirectement, ce qu’il dira plus tard : érigée en objet d’étude privilégié par la sociologie classique, « la société n’est qu’une configuration instable, déterminée par l’assemblage réciproque de multiples éléments » ; qu’une « facticité pure » [iii]. Dès le début, Baechler ne peut faire … que du Baechler.

* * *

Encore faut-il pouvoir garder le cap, et, une vie durant, se consacrer à la tâche que l’on s’est fixée. Ce cap, Baechler sut le maintenir, malgré, parfois, des difficultés.

Car, esprit indépendant, Jean n’est pas fait pour les cadres trop rigides. Refusé une première fois à l’ENS, il quitte Strasbourg pour s’y préparer à Henri IV, échouant tout près du but. L’agrégation lui convient mieux. Aussi devient-il professeur d’histoire et géographie au lycée Montesquieu du Mans, de 1962 à 1966.

Entretemps, à 22 ans, en 1959, il a épousé Fabienne Scheffler. L’enseignement semble plaire à Jean Baechler – que l’on ici en compagnie de ses élèves. Mais le temps lui manque pour penser. Raymond Aron lui ouvre alors les portes du CNRS. Les débuts sont modestes. D’autant que son épouse quitte son poste de professeur d’anglais au bout d’un an, afin de se consacrer au foyer domestique et à l’éducation des enfants ; lesquels naissent rapidement : Anne en 1960, Béatrice en 1962, Sabine en 1964, Laurent en 1967. Jusqu’à sa disparition, subite, en 1994, c’est aussi Fabienne, qui, fidèlement, transcrit les manuscrits de son mari. Anne prendra la suite, avant que Baechler n’utilise un logiciel de dictée associé à son ordinateur.

Côté institutionnel, Braudel et Aron permettent à Jean de passer quelques grades, généralement alors gravis par la seule ancienneté. Attaché puis chargé de recherche au CNRS, il assume en parallèle des charges de cours et de conférences, d’abord à la Sorbonne puis à l’EPHE et à l’EHESS. La situation demeure incertaine jusqu’à son accession au grade de directeur de recherches, en 1977. Baechler a alors quarante ans.

La vie un peu simple du savant convient à ses goûts modestes. Longtemps fumeur de pipe, il ne renie pas un bon cigare. D’autant que cela lui donne parfois un prétexte, lors de réceptions un peu trop mondaines, de s’éclipser quelques instants au dehors.

Le faste et les honneurs ne l’intéressent pas, ne comptent pas, au regard de la discipline qu’il s’impose. Invariablement, chaque jour de l’année, le matin est consacré à l’écriture, jusqu’aux alentours de treize heures, l’après-midi aux lectures. Les voyages rompent à peine cet ordonnancement, qui ne cède vraiment la place qu’à l’occasion des grandes rencontres familiales, une fois l’an, à Bergerac, puis dans un gîte réservé pour l’occasion. Jean Baechler y est un admirable grand-père. Attentif, il aime répondre aux questions de ses petits-enfants, après avoir, comme il se doit, définit les termes du sujet. Durant leur jeunesse, par contre, c’est une présence lointaine, sacerdoce oblige, qui unit Jean à ses enfants ; lesquels le voient fréquemment, à son bureau, mais l’approchent plus difficilement.

Il faut « tracer son sillon » aimait à dire Baechler, et creuser profondément. Son esprit fut totalement tourné, totalement passionné, parce qu’il considérait être son devoir.

II

====================

En quoi ce devoir consista-t-il, précisément ? En un projet à la fois immense et parfaitement cohérent. Même si peu, parmi les lecteurs de Jean Baechler, l’ont saisi. Ce que ce dernier regrettait d’ailleurs. Des psychanalystes le faisaient venir pour parler de sa thèse sur les suicides, méconnaissant ses autres travaux. D’autres lisaient ses textes sur l’histoire universelle, délaissant ceux consacrés aux morphologies sociales. Et ainsi de suite.

La diversité des sujets abordés interroge aussi les observateurs les plus attentifs. Lesquels mettent l’accent sur un projet qui ressortirait, tantôt d’une anthropologie historique du social, tantôt d’une histoire et d’une sociologie du politique, tantôt d’une enquête sur les finalités de l’expérience humaine. La question est d’autant plus compliquée que Baechler n’a pas vraiment indiqué de fil directeur unique, et que l’œuvre est immense : en cinquante-quatre ans, il a rédigé 276 articles, publié 34 livres et assuré la direction de 24 volumes collectifs, soit plus de 15 000 pages de textes.

Une expression, pourtant, permet de relier l’ensemble de ses sujets d’étude : celle « d’aventure humaine ». « J’ai cherché, écrit-il, dans Démocraties, « à saisir dans une conceptualisation simple et cohérente les expériences politiques de l’humanité ». Ailleurs, le politique peut s’effacer devant le devenir ou l’histoire universelle. Peu importe. « Un objet d’études sociales, martèle Baechler, doit toucher, par quelque biais, à l’Homme », avec une majuscule. Il s’agit, je cite à nouveau, de « pousser le plus loin possible la compréhension de l’aventure humaine »[iv], expression déjà présente dans l’avant-propos de la thèse sur les suicides[v]. Là est l’objet des sciences sociales. Nécessairement « comparatistes », elles « cherchent à savoir et à expliquer » la manière dont « les différentes sociétés ont interprété l’aventure humaine »[vi].

* * *

Comment ? « Le règne physique, écrit Baechler, en 2010, est rédigé en langage mathématique, le règne vivant en langage systémique et le règne humain en langage stratégique ». On trouvera, avant et après, dans d’autres travaux, des passages analogues à cette citation[vii]. Le postulat, en effet, est établi dès l’origine. « Toute notre construction repose sur une vision stratégique des choses humaines », écrit-il en 1985. « Les hommes visent des fins et rencontrent des obstacles pour les atteindre : comment résolvent-ils les problèmes posés ? » [viii].

À cette question, essentielle au sens premier du terme, les sciences sociales, pense Baechler, ne savent pas suffisamment bien répondre, car elles sont trop compartimentées. Aussi l’affirme-t-il déjà, dans Les phénomènes révolutionnaires, en 1970 : « nous considérons que la définition traditionnelle des sciences sociales, en histoire, sociologie, ethnologie, psychologie… est parvenue en fin de course »[ix].

Que faire alors ? Une méthode, baechlérienne, se met progressivement en marche, pour y répondre. Méthode que j’ai tenté de synthétiser à l’aide d’un schéma dont les prémisses apparaissent à l’écran. Un schéma peu lisible à la vidéo-projection. Mais peu importe. Sa portée est avant heuristique, en soulignant la cohérence de l’œuvre baechlérienne.

Ce qu’il faut, dit Baechler, c’est partir des grandes questions que soulève la liberté de l’homme : comment vivre ensemble sans s’entretuer ? comment concilier rareté des ressources et besoins ? comment acculturer les générations successives ? comment trouver la félicité ? À ces grandes questions, dont la liste n’est pas exhaustive, correspondent différents ordres ; c’est-à-dire des « domaines d’activité humaines définis par une fin ». L’économique est l’ordre de la prospérité, le religieux celui de la béatitude, le morphologique celui de la solidarité sociale » …[x].

Ces grandes questions s’actualisent de diverses manières, selon les époques et les cultures. Baechler distingue trois temporalités. La première, dite « naturelle », correspond aux temps paléolithiques. « La bande et son régime démocratiques sont [alors…] le régime naturel de l’espèce homo sapiens sapiens»[xi]. Avec le Néolithique débute ce que Baechler appelle le temps des « histoires traditionnelles ». L’humanité est alors scindée en civilisations qui s’ignorent plus ou moins, chacune élaborant une « matrice culturelle » originale. Le troisième temps baechlérien est celui de la « modernité ». Des éléments en apparaissent dès le XVe siècle, dans certains textes de Baechler. Mais c’est au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, dit-il, que la modernité débute vraiment, d’abord en Europe, théâtre d’une « civilisation expérimentale »[xii]. La modernité est ensuite exportée hors de ses frontières. À son contact l’humanité prend peu à peu conscience de son unité.

* * *

C’est par le politique, d’abord, que Baechler se lance dans cet immense projet. Il n’y a là rien de surprenant. Les années 1970 sont celles de l’affrontement Sartre/Aron et des grandes querelles idéologiques. Écrit à la demande de Jean Touchard, le premier livre de Baechler, en 1968, est un recueil de textes sur la Politique de Trotski, ledeuxième une analyse des Phénomènes révolutionnaires. Qu’est-ce que l’idéologie ?, Le pouvoir, puis La Grande Parenthèse (1914-1991), poursuivent l’exploration.

De facture classique, ces titres pourraient laisser croire que Baechler sacrifie aux querelles du temps. Il n’en est rien. C’est un « système intellectuel » qu’il cherche à définir dans sa présentation, de plus de 100 pages, d’extraits de Trotski. Ce sont l’histoire, la sociologie, la philosophie et la science politique qui, dans les Phénomènes révolutionnaires, s’enchevêtrent. Au service d’un nouveau domaine de la recherche que Baechler nomme la staséologie, ou science des conflits internes aux sociétés.

Car la fin du politique, pour Baechler, est avant tout « la recherche de la paix par la justice »[xiii]. C’est pour comprendre les expériences humaines en la matière que Baechler définit trois modes du pouvoir (la puissance, l’autorité, la direction), trois grands régimes politiques (l’autocratie, la hiérocratie et la démocratie), ainsi que tous les éléments de sa morphologie sociale (bande, tribu, cité, castes, féodalité, nation, royaume, empire).

La démocratie, écrit-il, est le régime dans lequel « les citoyens s’associent […] pour gagner la sécurité, la prospérité et la liberté ». Ils « n’obéissent aux dirigeants […] que parce qu’ils parient sur leur compétence pour assurer l’intérêt commun »[xiv].

Cette démocratie idéale revêt des formes variées. Soucieux de mettre en rapport le théorique et le réel, Baechler publie un précis de la démocratie, mais aussi un livre intitulé Démocraties au pluriel. « La démocratie naturelle, écrit-il aussi, ne s’identifie pas aux démocraties culturelles et historiques des États-Unis, de Grande-Bretagne ou de Suisse ». Penser autrement conduirait, d’une part à « se priver des moyens d’en repérer les défauts […] au regard de la démocratie idéale » et, d’autre part, à « être tenté d’imposer un modèle local, même réussi, à des contextes qui lui sont réfractaires. Il n’est pas sain, poursuit-il, de se convaincre, sans preuve solide, que l’on est dans le vrai et les autres dans l’erreur. Les préjugés sont toujours ridicules et deviennent criminels, quand ils cherchent à s’imposer par la force à ceux qui ne les partagent pas »[xv]. Même la démocratie dit ainsi Baechler, toujours soucieux de la liberté de chacun, ne peut être imposée aux autres.

Même si elle permet, mieux que les autres régimes, de tendre vers la paix par la justice. Pour Baechler, la démocratie, on l’a vu, est la forme naturelle d’organisation de l’espèce humaine. En recul à partir du Néolithique, elle renaît parallèlement à l’émergence de la modernité occidentale à laquelle elle est intrinsèquement liée.

La modernisation, écrit en effet Baechler, n’est que « la transcription en termes économiques, techniques, scientifiques, religieux, esthétiques […] d’une démocratisation politique »[xvi]. C’est de la démocratie, explique-t-il, qu’est né le capitalisme. C’est cette même démocratie que l’Homme doit s’efforcer de porter à l’échelle globale, notamment en y faisant de l’Europe un élément pacificateur. En attendant qu’un ordre politique mondial s’impose, mettant fin à la guerre, née, selon lui, avec le Néolithique.

On voit combien est large ce que Baechler dénomme « l’ordre politique », véritable moteur de l’aventure humaine [15]. D’allure aristotélicienne, cet ordre découle aussi du langage stratégique, associé à l’espèce humaine. Pour Baechler, tout choix impliquant l’Homme dans ses rapports à l’autre est politique. Tout peut devenir politique. Tout peut être influencé par le politique. L’hypothèse, dit-il lors d’une conférence à l’Institut, est que « le politique est au cœur de la condition humaine et procure, de ce fait, la ligne directrice de l’histoire universelle »[xvii].

Sans que ce politique ne devienne une sorte d’instance dernière. La pensée baechlérienne est trop nuancée pour cela. Si le politique est généralement pour Baechler premier dans l’ordre des enchaînements, il n’est qu’un auxiliaire au regard de ce qui importe le plus : à savoir ce qui relève de l’éthique et des fins dernières.

III

============================

Les ouvrages consacrés par Baechler à ces questions s’accumulent à mesure qu’il avance vers le terme de son itinéraire. Aussi pourrait-on penser à une sorte de parallélisme entre le temps du savant, le temps de son œuvre, et celui de la quête, religieuse, spirituelle ou métaphysique de l’humanité en mouvement.

Séduisant, ce parallélisme ne tient cependant pas la route. Si quête il y eut chez Baechler – comme je le pense – il faut en effet en rechercher les origines au tournant de ses 14/17 ans, entre le moment où il se plonge dans l’œuvre aquinienne et celui où il abandonne la foi. En le lisant attentivement, on s’aperçoit d’ailleurs que les questions éthiques apparaissent dès le début. Les « variables éthiques » comme Baechler les appelle alors, sont présentes dans Les phénomènes révolutionnaires (1970). Elles constituent un élément déjà central de son grand livre sur Les démocraties (1985). Avant de faire l’objet de travaux spécifiques, avec Les fins dernières (2006), puis Le Devenir, La Perfection, L’être, ou bien La spiritualité (2021).

Ce chemin ne résulte donc pas d’une recherche qui se ferait plus existentielle à mesure que passe le temps. Il correspond au déploiement d’une œuvre conçue de manière logique et rationnelle ; une œuvre où ce qui importe le plus doit arriver à la fin. Non pour venir conclure une pensée – chose incongrue pour un Jean Baechler -, mais comme un élément permettant de revisiter le tout.

Car deux choses figurent, pour Baechler, au centre de « l’aventure humaine » : « l’humanisation » et « l’éthique ». La première, l’humanisation, est le procès par lequel les hommes deviennent humains, en essayant de maîtriser en eux leur part de barbarie ; idéal à la fois nécessaire et inaccessible, car « tout individu » est « toujours imparfaitement humain » [xviii]. La seconde, l’éthique, permet à l’homme de soutenir cet effort nécessaire. Baechler la définit comme « l’élaboration consciente et individuelle du Bien et du Mal », comme « une tentative pour conformer sa conduite à des principes »[xix].

* * *

Il ne s’agit pas là d’un exercice de style. Ce raisonnement sur l’éthique et l’humanisation Baechler se l’applique d’abord à lui-même : par l’objet de ses recherches, par la discipline à laquelle il s’astreint, par le rapport qu’il entretient à l’idéologie.

L’objet des recherches d’abord : « c’est en rendant l’aventure humaine intelligible que l’homme parvient à la connaissance et à la conscience de ce qu’il est », écrit Baechler[xx] Rendre intelligible l’aventure humaine n’est pas une manière comme une autre de penser. C’est le travail auquel le savant doit s’atteler, le sillon qu’il lui faut tracer. Sillon qui me fait penser au sinueux et raide sentier assigné par les Dieux à l’Homme en quête de Justice dont nous faire part Hésiode dans Les travaux et les Jours.

L’immensité de la tâche impose le sacerdoce. Travailleur infatigable, capable d’abattre un travail colossal, Baechler est d’abord exigeant pour lui-même. Il n’hésite pas à faire pilonner la première édition de Le Devenir pour quelques pages jugées par lui non satisfaisantes. Chacun de ses textes est conçu comme une expérience. Il travaille à définir la question essentielle (tout, dit-il, est dans le questionnement). Il élabore ensuite la démonstration qui l’amènera à apporter une réponse. « Je pense que cela va marcher » dit-il à un moment donné, en cours de route. Avant de lâcher un « cela y est, cela marche ».

Rigoureuse et inlassablement répétée en chacun de ses articles, la méthode de la Somme théologique n’est sans doute pas étrangère à la démarche baechlérienne. Baechler reconnaît d’ailleurs deux grands « guides » dans lesquels on peut mettre en confiance ses pas : Aristote et Thomas d’Aquin[xxi]. Il suffit, pour comprendre l’intensité du travail réflexif, de jeter un œil aux tapuscrits originaux de Baechler, conservés à la Bibliothèque de l’Institut. L’écriture est fine, les textes sont denses, quasi exempts de retouches. Car tout est soigneusement pensé, en amont.

Cette rigueur, cette recherche de la vérité, ne peuvent voisiner avec une certaine idéologie. Baechler en donne deux acceptions dans le livre qu’il consacre au sujet, en 1976. Il y a d’abord une « activité idéologique normale, constitutive de la vie en société ». Car le langage stratégique qui est celui de l’Homme le conduit à faire des choix. Aussi des idées s’entrechoquent—elles. Il s’agit d’un élément « inévitable et indispensable de l’action politique ». Aussi est-il erroné, dit Baechler, de parler ou d’imaginer une fin des idéologies.

Le second type d’activité idéologique, par contre, est « pathologique ». Il corrompt par deux fois la nature du politique. D’abord en transformant des passions élémentaires en valeurs. Ensuite en mettant ces valeurs au service de « l’exercice du pouvoir ». « Tous les ordres sont [ainsi] corrompus » par l’idéologie », écrit Baechler. « La religion donne le sacrilège, l’art devient le réalisme socialiste ou l’anti-art » la cuisine (je me tourne vers Jean-Robert Pitte) « produit les plats macrobiotiques »[xxii].

Cette idéologie-là n’est pas seulement dangereuse. Elle est absurde au regard de la raison. Elle ne peut « être ni prouvée, ni réfutée ». Elle « n’est ni vraie, ni fausse, ». C’est « la manière de penser des fous, écrit Baechler, c’est-à-dire un système de représentation parfaitement cohérent et clos, qui se ferme à toute objection de réalité, reçoit l’adhésion totale d’un individu ou d’un groupe, et donne lieu à des pratiques aberrantes ». Moins un intellectuel sera doué pour la science, ajoute-t-il, « plus il versera dans l’idéologie, par compensation ». Laissons, poursuit Baechler, « cette majorité militer et croupir dans l’idéologie ».

Que doit-alors faire le vrai savant ? Doit-il travailler à dénoncer les erreurs ? Cela ne servirait pas à grand-chose souligne Baechler, car on ne peut raisonner le fou. Mieux vaut la méthode qui, je cite, « dénonce le moins possible pour affirmer et démontrer le plus possible » [xxiii].

Y compris à propos de sujets que l’on pourrait qualifier d’actualité. Car Jean Baechler ne s’est pas seulement intéressé au devenir passé de l’humanité. Le présent, voir l’avenir (le devenir à advenir) l’ont conduit à écrire de nombreux articles, parfois des ouvrages : qu’il s’agisse du principe de précaution, du passage de l’écologie à l’écologisme, de la construction européenne, ou de l’évolution du système transpolitique ; intitulé que Baechler préférait à celui de « relations internationales ».

Avec tout cela, il ne faut pas s’étonner si l’homme déteste la bêtise. On ne s’impose pas un tel labeur sans penser que les autres devraient, au mois, faire quelque effort. Tout cela explique aussi le caractère parfois tranché de certaines remarques. Il y a des choses tellement évidentes pour le savant, qu’il faut les dire, vite, avant de passer à autre chose. Ajoutons une stature impressionnante, une voix de stentor, et l’on comprendra que l’homme a parfois pu paraître rude.

Et pourtant… Pourtant, Baechler est aussi l’homme au chapeau, comme on le voit ici, toujours bien habillé et extrêmement courtois. L’homme capable de s’adresser à un étudiant, à un chargé de cours, comme à un égal, dès lors qu’une pensée peut se construire. Il est alors généreux et fidèle. Emmanuel Le Roy Ladurie l’aurait appelé « le bon géant ». Je ne sais si l’expression est avérée. Mais elle me semble juste. Une photographie apparaît à l’écran, prise en 2011. Elle correspond à l’image que je garde de Jean Baechler. Celle d’un homme au regard d’une profonde humanité.

Baechler ne s’intéressait guère à son « rayonnement ». Évitant les médias (pratiqués seulement après sa thèse sur Les Suicides), il travaillait. En France, le nombre de vrais lecteurs, disait-il, n’a guère changé depuis la Révolution, se situant autour de 6 000. Être compris par 10% de ce contingent lui paraissait suffisant, au grand dam de son éditeur.

Savant rendu solitaire par la poursuite d’une œuvre immense et unique, Baechler était, de ce fait même, attaché à la recréation d’espaces d’échanges, autour d’un public choisi et restreint, comme ici, lors d’un colloque. Il a connu la guerre froide, qui sévissait dans les sciences sociales. Aussi, afin de permettre à des voix originales de s’exprimer, dirigea-t-il, durant huit ans, une collection chez Calmann-Lévy.

C’est sans doute pour la même raison – la recherche d’un havre de paix – qu’il accepta la proposition de Raymond Boudon, quittant en 1988 le CNRS pour la Sorbonne. La sociologie n’y était pas alors totalement autonome. Baechler l’enseigna à des philosophes, essentiellement en 3e cycle. Ce qui lui convenait parfaitement.

Il fut élu dans notre Académie en 1999. Elle constitua pour lui une sorte de seconde maison, où il était extrêmement assidu. En 2011, l’année où il en fut président, il mit de côté toutes ses activités, créant à cette occasion un cycle de conférences ouvert sur l’extérieur. Rarement en habit vert, Baechler ne semble pas avoir porté d’épée. À la Légion d’honneur que l’on avait demandée pour lui, il préférait ses palmes académiques.

* * *

Parmi les choix que l’Homme doit faire, il y en a de bons et de mauvais, insiste Baechler abordant la question du rapport entre éthique et nature.

La liberté, écrit-il doit toujours conduire à « viser les choix justes »[xxiv]. Il en va de même dans chaque ordre. Ainsi, côté économique, « la prospérité doit servir la bonne vie telle que définie par l’éthique ». « La fin ne justifie jamais les moyens, car tout moyen inapproprié à la fin […] la corrompt », écrit Baechler ; lequel reconnaît comme « enseignement principal », le « rejet radical et définitif du relativisme éthique ». Car l’éthique, poursuit-il, peut être fondée en raison, assise « sur des arguments rigoureusement objectifs, valables pour tous, mais aussi réfutables et donc perfectibles »[xxv].

Il est inutile d’insister ici sur la singularité du projet, tant le désir de fonder rationnellement une éthique paraît éloigné des préoccupations scientifiques « modernes » – malgré l’ampleur inouïe des problèmes aujourd’hui soulevés par l’évolution des sciences de la vie ou bien « l’intelligence artificielle ». Insistons plutôt sur le fait de « retrouver » dans le projet baechlérien « la grande tradition d’Aristote ». Ce dernier, écrit Baechler, « n’a pas cru pouvoir construire sa Politique sans l’accompagner d’une Éthique ».

Car rien ne tient durablement, persiste Baechler, sans une éthique soutenue par des vertus. Des vertus qui, dans une démocratie « se maintiennent et se transmettent par l’éducation, se « développent », mais « connaissent [aussi] leur maturité et leur corruption » [xxvi].

La leçon vaut pour le libéralisme, que défend Baechler dans ses nombreux articles dans Contrepoints et Commentaire. « Par un aveuglement étrange », écrit-il, le libéralisme, « l’idéologie propre de la modernité », a conduit à retenir « l’hypothèse que l’on pouvait bâtir une cité heureuse avec des citoyens non vertueux […] à condition d’avoir des institutions bonnes ». La situation est plus grave encore pour la politique, dit Baechler, car elle est « devenue une science et une technique », et n’est « plus un domaine d’action poursuivant une fin propre ».

Inutile, alors, souligne Baechler, de chercher des expédients. Les gouvernements peuvent tenter de confier à l’instruction le soin d’enseigner les vertus. Mais cela ne conduira, dit-il, qu’à infliger à la majorité « des cours d’éducation civique dont les vertus éducatives sont nulles ». Dès que l’on cherche à définir les vertus démocratiques « et à les enseigner au peuple, on est assuré, écrit Baechler, que le régime démocratique est menacé. Les analyses de l’Éthique à Nicomaque sont contemporaines de l’agonie de la cité ».

Le régime démocratique, il est vrai, est plus résilient que les autres[xxvii] et il convient naturellement à l’Homme. Mais toute démocratie est menacée : soit parce que ses contradictions « la mènent nécessairement sur le très long terme à sa corruption », soit parce qu’elle est attaquée du dehors.

Aussi l’effort est-il toujours nécessaire. « L’homme est libre » et « invente son histoire », écrit Baechler. Mais « il ne manifeste sa liberté et n’invente une histoire digne de lui qu’en cherchant à actualiser un idéal fixé par sa nature ». Chaque ordre dispose de la sienne. Il y a ainsi une « nature de la démocratie », une « nature de la religion, de l’économie, de l’éthique… » [xxviii]. Comme il y a une nature de l’Homme en général, définie par le champ des possibles virtuels communs à l’espèce humaine.

* * *

Les derniers travaux de Jean Baechler (depuis Le Devenir en 2010, jusqu’à la Sociologie historique de l’Absolu -posthume, en 2023 – en passant par La Spiritualité) concernent plus particulièrement la question des fins dernières, lesquelles complètent notre schéma.

Considérant que ces fins dernières ne relèvent pas du seul religieux, Baechler définit un nouvel ordre, dénommé eschatique. Aux deux Absolus en rapport avec les idées d’immanence et de transcendance, Baechler en ajoute alors un troisième, tout aussi « indécidable et légitime » que les autres. Cet absolu, avec un a minuscule, est l’absolu séculier, pour lequel Baechler fonde une métaphysique et une éthique areligieuses.

Il n’y a, selon Baechler, ni immanence ni création, mais un « Devenir » formant une « seule entité indistincte », au sein de laquelle les « devenants » sont « les produits les uns des autres ». Dans cette longue chaîne, l’infime partie (le « devenant ») et le tout (le Devenir) se confondent. Le Devenir, le virtuel et l’existence demeurent, « seuls passent les individus » qui doivent s’accommoder de la contingence.

« L’issue, écrit Baechler, ne promet aucun bénéfice, ni le moindre enseignement sur la manière de conduire sa vie. Elle n’a de validité et d’utilité que cognitive », et convient sans doute davantage aux « tempéraments les mieux trempés ». Ce Devenir-là, ajoute Baechler, « se contente de suggérer aux humains de chercher à se persuader que la vie humaine mérite d’être vécue, en suivant différentes voies, dont la moins mauvaise est encore d’accomplir son métier humain de son mieux »[xxix].

Atteint par la maladie, Jean Baechler a pensé un moment à une rémission, avant que le mal ne reprenne. Il a fait le choix, en toute conscience, de ne pas suivre le traitement qui lui était proposé et s’en est allé, sereinement, le 13 août 2022, entouré de sa famille. Il est parti comme il a vécu, en esprit « bien trempé ».

L’œuvre qu’il nous laisse est à la fois immense et méconnue. La « récompense » écrivait Baechler avec une grande humilité dans Qu’est-ce que l’idéologie ? , la récompense n’est pas dans le succès, « mais dans l’effort, même solitaire et méconnu »[xxx].

Je suis persuadé que chacun d’entre nous, au sein de la grande famille des sciences de l’Homme et des sociétés, gagnerait à lire, à relire et à méditer ce que Jean Baechler a souhaité nous transmettre.

[i] Démocraties, Paris, Calmann-Lévy, 1985, p. 21.

[ii] Qu’est-ce que l’idéologie ? Paris, Gallimard, 1976, p. 373.

[iii]Démocraties, op. cit., p. 11.

[iv] Ibid. p 9, 11.

[v] Les suicides, Paris, Hermann, édition 2009, p. 11.

[vi] Qu’est-ce que l’idéologie ? op. cit., p. 17.

[vii] Le devenir, Paris, Hermann, 2010, p. 5.

[viii] Démocraties, p. 170.

[ix] Les phénomènes révolutionnaires, Paris, PUF, 1970, p. 32.

[x] Esquisse d’une histoire universelle, Paris, Fayard, 2002, p. 372

[xi] Démocraties, p. 425.

[xii] « Ordre et désordre dans les systèmes pluralistes » [1973], dans Jean Baechler, Écrits, tome 1 Philosophie, vol. 1, p. 211.

[xiii] Précis d’éthique, Paris, Hermann, 2014, p. 96.

[xiv] « Les origines de la démocratie grecque », Archives européennes de sociologie, 1980, 2, p. 224.

[xv] Précis d’éthique, op.cit., p. 108.

[xvi] « Aux origines de la modernité, castes et féodalités : Europe, Inde, Japon », Archives Européennes de Sociologie, 1986, 1, p. 32.

[xvii] « Peut-on écrire une histoire universelle ? », conférence prononcée à l’Institut, le 5 janvier 2005.

[xviii] Précis d’éthique, op. cit., p. 119.

[xix] Qu’est-ce que l’idéologie ? op. cit., p. 157.

[xx] Démocraties, p. 688.

[xxi] Ibid., p. 251 – l’idée revient, ailleurs, à différentes reprises.

[xxii] Qu’est-ce que l’idéologie ? p. 395.

[xxiii] Ibid., p. 21, 104, 60-61, 20, 404.

[xxiv] Précis d’éthique, p. 92.

[xxv] Ibid., p. 96, 119-120.

[xxvi] Démocraties, p. 214.

[xxvii] Jean Baechler, Alexandre Escudier, Résilience démocratique. Éléments de sociologie historique, Paris, Hermann, 2024.

[xxviii] Démocraties, p. 556, 688.

[xxix] Le devenir, p. 186, 74, 128, 79, 275, 186.

[xxx] Qu’est-ce que l’idéologie ? p. 405.

À l’issue de cette cérémonie, Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, a prononcé le discours de remise de l’épée d’académicien de Olivier Grenouilleau, en évoquant les différents éléments qui ornent le pommeau et la lame de cette épée d’officier supérieur du Premier Empire ainsi que ceux ajoutés par Olivier Grenouilleau pour la personnaliser. Il la lui a remise sous les applaudissements.

Bernard Vandenbroucque au violoncelle et Florence Dumont à la harpe, de l’Orchestre national d’Ile-de-France ont ponctué cette cérémonie de différents intermèdes musicaux. Un intermède littéraire et poétique a été composé et lu par les professeurs Frédéric Durdon et Luis Serra-Sardinha.

La cérémonie a été suivie d’une réception dans les salons de la cour d’honneur.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.